«Живопись — это поэзия, которую видят, а поэзия — это живопись, которую слышат » - так перевели изречение Леонардо да Винчи одни знатоки языка, но правильнее, мне лично так кажется, следующий вариант перевода: «Живопись - это немая поэзия, а поэзия - это слепая живопись ». Пабло Пикассо сказал, что «Живопись - занятие для слепцов. Художник рисует не то, что видит, а то, что чувствует ». Абсолютно применимо это изречение и к поэтам, они пишут стихи так же о том, что чувствуют, а не просто созерцают.

Что же прозвучало выше? Какой основной лейтмотив из выше сказанного я бы хотел взять? Ответ можно втиснуть в рамки одного предложения - поэзия и живопись - это 2 стороны одной медали, это чувственное, эмоциональное отображение происходящего вокруг внутри творческого человека.

Человек всю свою жизнь тянется к прекрасному. Совсем иное дело и другой вопрос в том, что это «прекрасное» для каждого отдельного человека свое или имеет свои нюансы. «На вкус и цвет…»,- как говорится. Творческое начало у каждого человека имеет свою степень выраженности - у одних оно развито чрезвычайно сильно, у других почти полностью атрофировано. Но никто не станет спорить, что те или иные события или явления в жизни волнуют, впечатляют, заставляют радоваться или горевать. Если человек не впечатляется ничем, то у него психологические проблемы или отклонения, которые следует лечить или исправлять.

Но вот эмоции, чувства, размышления - это и есть родители живописи и поэзии. Именно - общие родители, а значит, что эти 2 вида искусства родные друг для друга. Лично я считаю, что при всем моем почтении к глубокоуважаемому, великому и несравненному Леонардо, мастер был не прав в своем суждении. Так сказать - это слишком недопустимо поверхностно. Потому, что бывает, и это мое неоспоримое субъективное мнение, когда поэзия рисует в моем воображении картины, а живопись поет.

Живопись и поэзия неразделимо связаны тем объединяющим чувственно-эмоциональным фактором, который у них никак не отнять. Они отображают видение сердцем творца того или иного явления, переживания, ситуации.

«Творенье может пережить творца: Творец уйдет, Природой побеждённый, Однако образ, им запечатлённый, Веками будет согревать сердца .», - писал Микеланджело и очень правильно отметил еще одну общую черту поэзии и живописи. Они обе запечатляют художественные и поэтические образы на века, делают их всеобщим достоянием.

Насколько был бы беден и скуден мир без живописи и поэзии. Они дарят нам чувство прекрасного, дарят нам светлые и правильные эмоции, культивируют в нас Человека. Именно Человека с большой буквы, который интеллектуальный, интеллигентный, со светлой головой и правильными вкусами. Да что там говорить, я считаю, что именно поэзия и живопись и есть тем отличающим фактором, который детерминировал наше отличие от зверей.

Календарная весна уже вступила в свои права. Все чаще, проходя по улице, мы ощущаем тепло солнечных лучей, все больше замечаем лужи во дворах и точно знаем, что дороги скоро превратятся в бурные весенние реки. Каждому из нас весна дарит свои впечатления: пока одни боятся промочить ноги и сетуют на грязь и слякоть, другие меняют шубы на легкие плащи

и надевают цветные резиновые сапожки.

Что сказать, все мы ощущаем весну по-своему. Давайте обратим свой взор к классике – бессмертным живописным полотнам, попытаемся увидеть это необыкновенное время года глазами знаменитых художников. Великие поэты, воспевшие в стихах такие разные весенние дни, помогут нам проникнуть в замыслы авторов живописных полотен!..

Архип Иванович Куинджи(1842 – 1910)

Бесспорно, стоит начать с выдающегося новатора в сфере живописи и талантливого педагога А.И. Куинджи. Его по праву называют "мастером света". Красочные, впечатляющие, живые полотна, посвященные русской природе, стали настоящим событием в искусстве. Очень тонко и точно передают настроение его картин стихи М. Лермонтова:

Когда весной разбитый лед

Рекой взволнованной идет,

Когда среди полей местами

Чернеет голая земля

И мгла ложится облаками

На полуюные поля…

М. Лермонтов

(фрагмент стихотворения "Весна", 1830 г.)

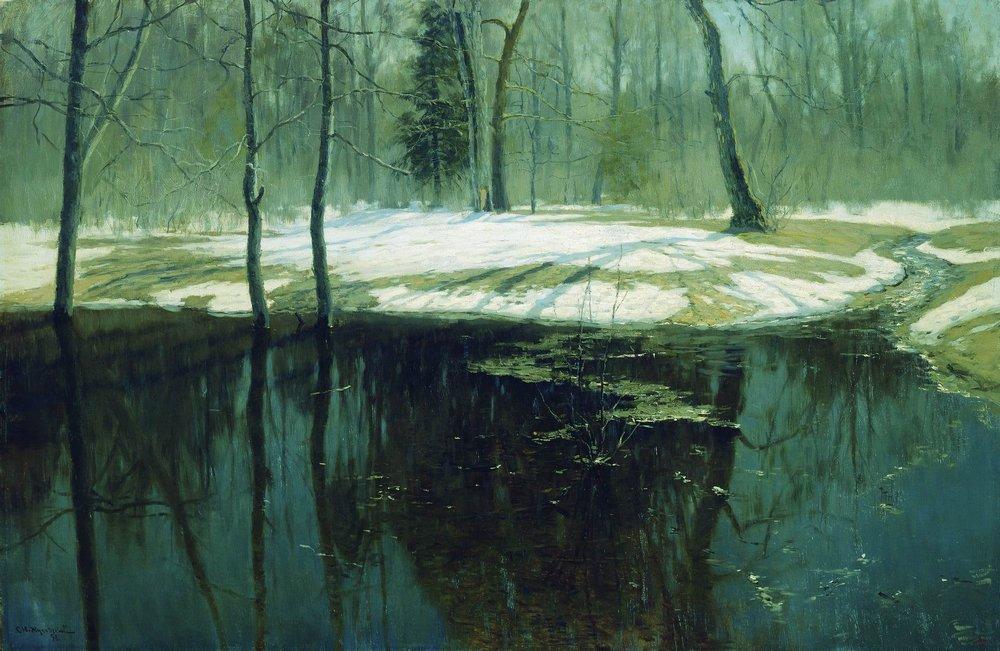

Ранняя весна,1890-1895

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830-1897)

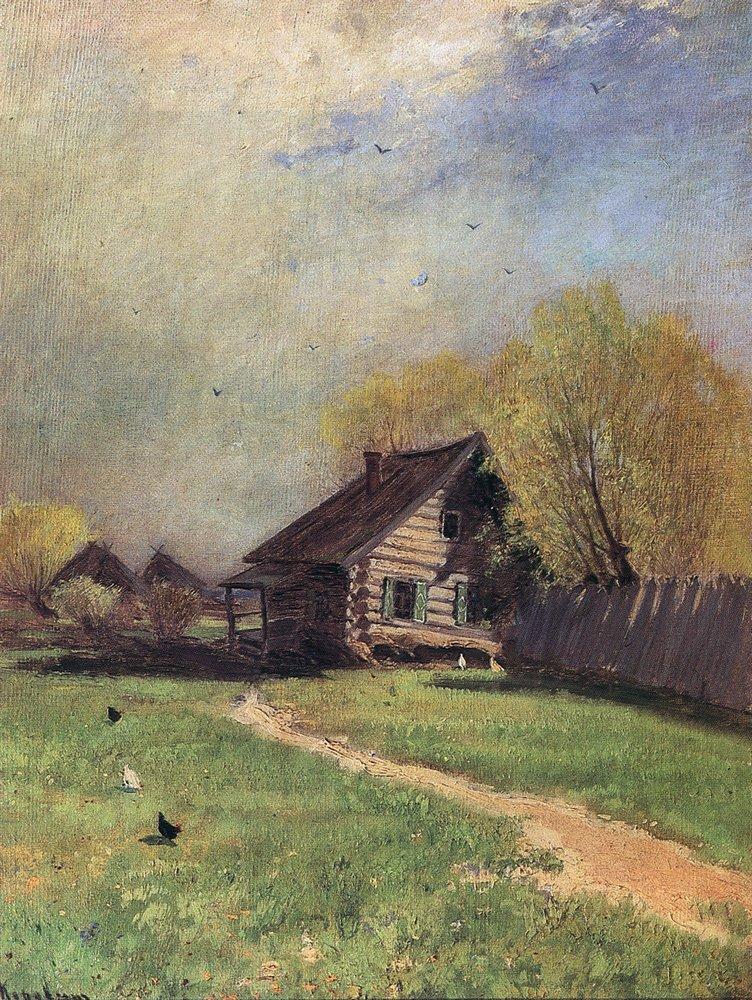

Еще один выдающийся живописец, мастер русского пейзажа – А.К. Саврасов. Его полотна очень тонко и проникновенно передают простоту, трогательную грусть и глубинную сущность родной природы. Но лучше всего о художнике сказал его, не менее известный, ученик – И. Левитан: "С Саврасовым появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле".

Песни жаворонков снова

Зазвенели в вышине.

"Гостья милая, здорово!" –

Говорят они весне.

Уже теплее солнце греет,

Стали краше небеса...

Скоро все зазеленеет -

Степи, рощи и леса…

А. Плещеев

Грачи прилетели, 1871

Оттепель,1874

Весенний день, 1873

Ранняя весна,1868, Русский музей, Санкт-Петербург

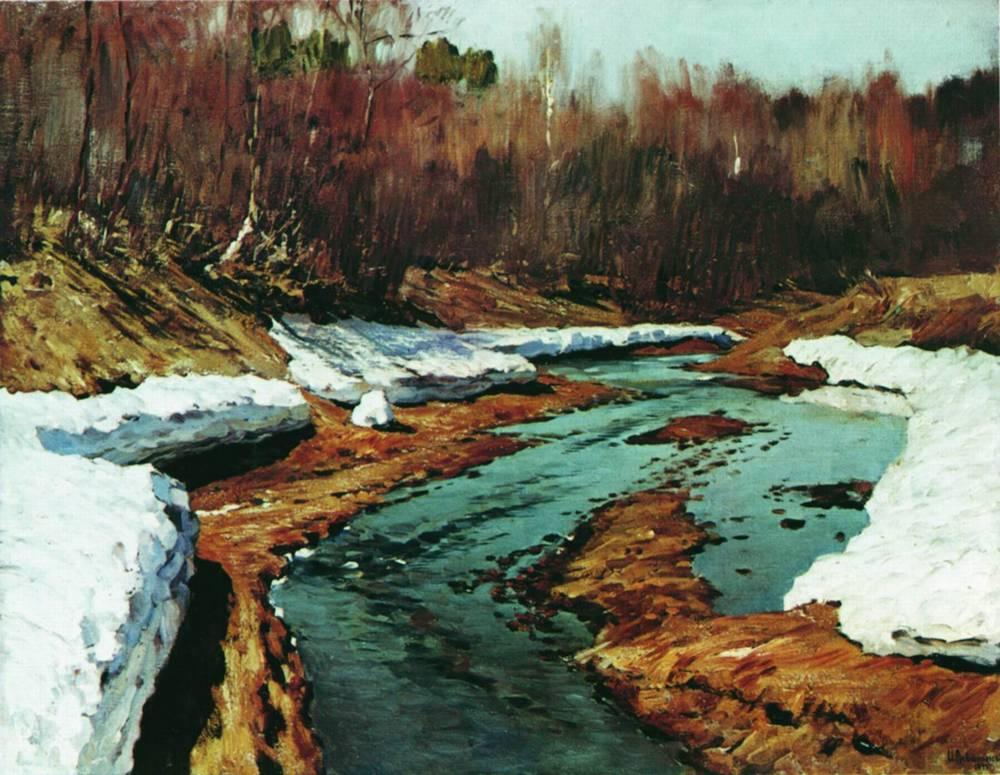

Исаак Ильич Левитан (1860 – 1900)

Все вы знаете заповедь: "Не сотвори себе кумира". Увы, не могу удержаться и отмечу, что с самого детства творчество И.И. Левитана не давало мне покоя. Учился этот выдающийся живописец у не менее знаменитых художников и педагогов: А.К. Саврасова, В.Г. Перова и В.Д. Поленова. Глубина пространств, движение воздуха, наполненность и "звучание" реки – все это физически ощущается при одном лишь взгляде на его картины. Стихотворение классика русской поэзии Ф. Тютчева как нельзя лучше передает настроение весенних полотен И. Левитана:

Еще в полях белеет снег,

А воды уж весной шумят –

Бегут и будят сонный брег,

Бегут, и блещут, и гласят...

Они гласят во все концы:

"Весна идет, весна идет,

Мы молодой весны гонцы,

Она нас выслала вперед!

Ф. Тютчев

(фрагмент стихотворения "Весенние воды", 1829 г.)

Март,1895

Весна. Большая вода,1897

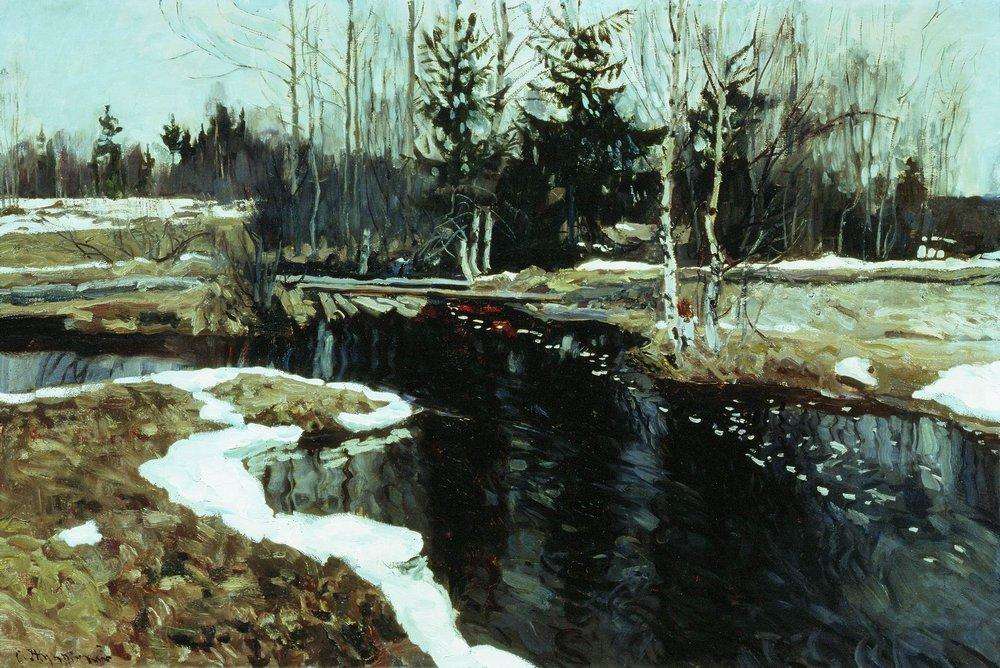

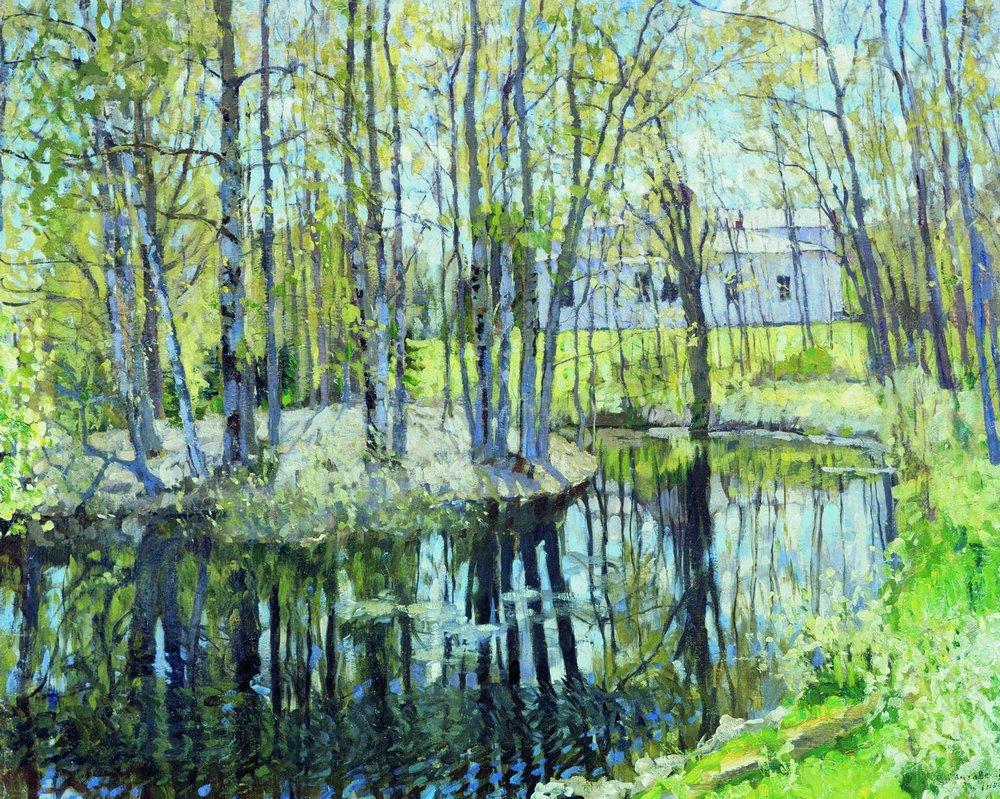

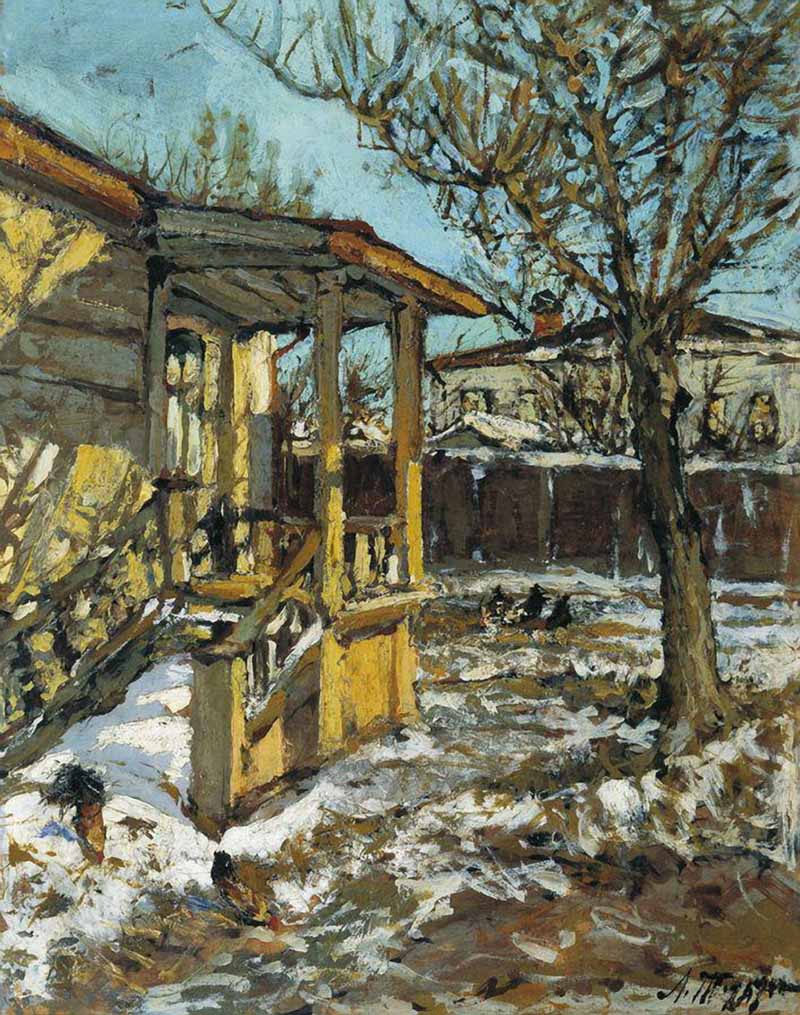

Станислав Юлианович Жуковский(1875 – 1944)

Еще один талантливый ученик В.Д. Поленова, В.А. Серова, С.А. Коровина, И.И. Левитана, по праву получивший звание мастера – С.Ю. Жуковский. Крупными мазками, проработкой деталей, цветовыми нюансами, контрастами света и тени он прекрасно передает ощущение весны, грядущих перемен и пробуждения природы.

Волна катится за волною

В неизмеримый океан...

Зима сменилася весною,

И реже воет ураган;

Не ждет безжалостное время,

Оно торопится на срок;

Полей и нив богатых бремя,

Исчез белеющий снежок…

Н.А. Некрасов

Весенняя вода

Весна

Весна

Ранняя весна (Беседка в парке),1910

Весенний бурлящий ручей,1913

Весенний вечер,1904

Весна,1913

Весна

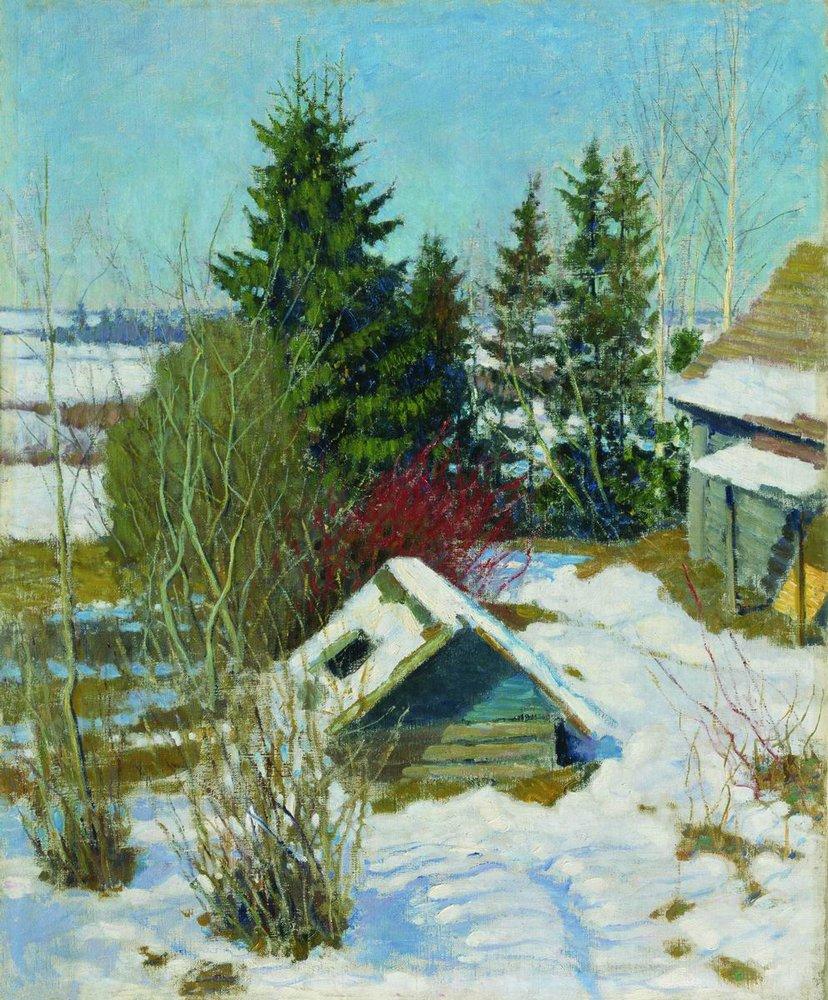

Илья Семенович Остроухов(1858 – 1929)

Еще один феномен русской живописи – полотна И.С. Остроухова. Этот необычайно одаренный человек, с прекрасным образованием и эрудицией, с детства игравший на рояле, заинтересовался живописью к двадцати годам, что не помешало ему достичь необычайных высот на новом поприще. В полотнах И.С. Остроухова соединяется мягкая импрессионистическая манера письма и поэтика лирического пейзажа, близкая к полотнам И.И. Левитана. Очень точно настроение его работ, посвященных весне, передает стихотворение А.Т. Твардовского:

Снега потемнеют синие

Вдоль загородных дорог,

И воды зайдут низинами

В прозрачный еще лесок…

А.Т. Твардовский

(фрагмент стихотворения "Снега потемнеют синие")

Ранней весной

Ранняя весна

Витольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля(1872 - 1957)

Выдающийся живописец, ученик С.А. Коровина, В.Д. Поленова, И.М. Прянишникова, И. Левитана. Под влиянием художников, увлекся пейзажем и достиг наеобычайных высот. Тонко чувствуя русскую природу, ее настроение и некоторую наивность, он передавал эти ощущения зрителю через свои в живописные работы.

За рекой луга зазеленели,

Веет легкой свежестью воды;

Веселей по рощам зазвенели

Песни птиц на разные лады...

И. Бунин

(фрагмент стихотворения, 1893 г.)

Весна,1899

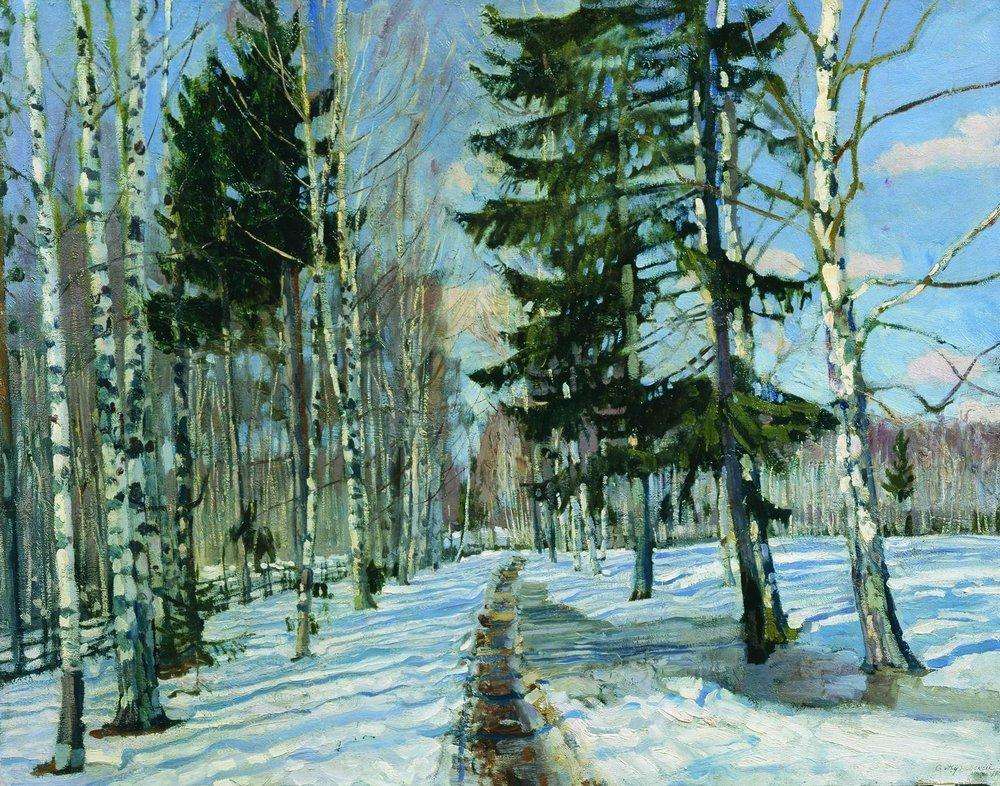

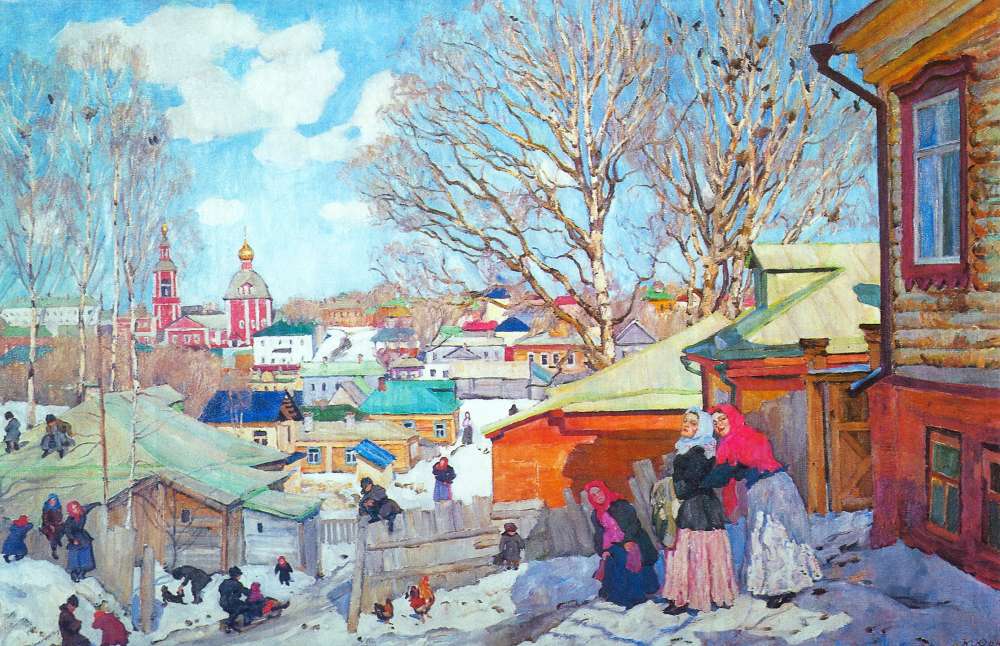

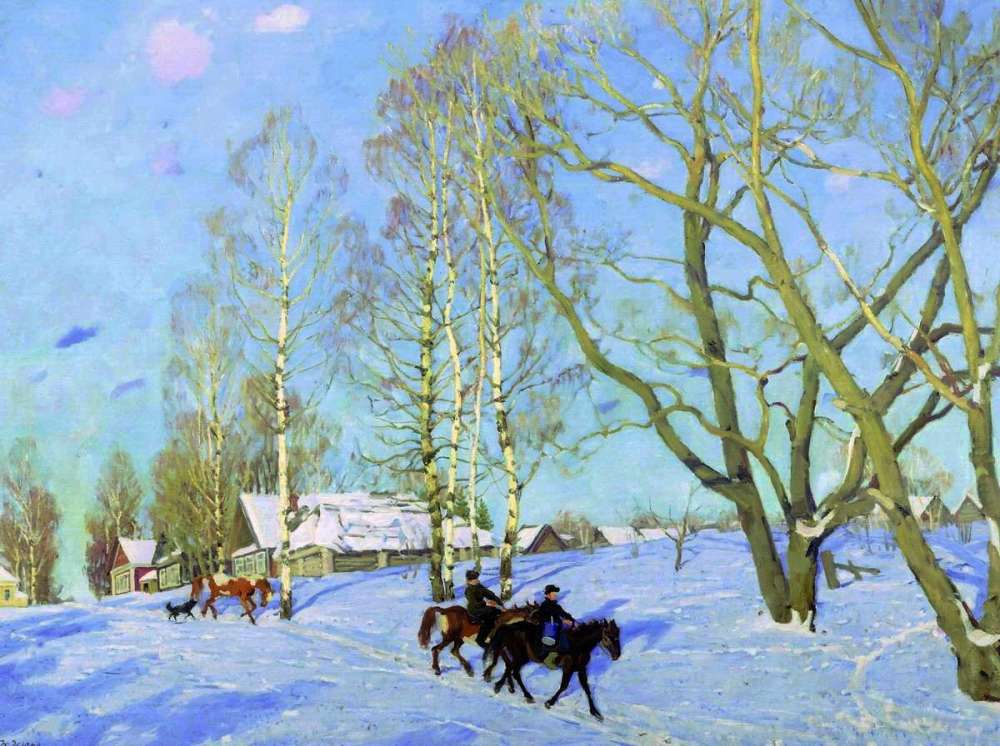

Константин Федорович Юон (1875 – 1958)

К.Ф. Юона по праву считают академиком лирического пейзажа. Картины повседневной жизни, запечатленные на его полотнах, показывают быт и настроение российского народа. В свойственной ему манере, сочетающей технику импрессионизма и проработку тонких деталей, художник создал яркие и запоминающиеся живописные произведения. Полотна К.Ф. Юона на тему весны, для усиления их выразительности, "проиллюстрируем" стихотворением А. Фета:

Еще весны душистой нега

К нам не успела низойти,

Еще овраги полны снега,

Еще зарей гремит телега

На замороженном пути…

А. Фет

(фрагмент стихотворения)

Солнечный день. Весна,1876

Мартовское солнце,1915

Исаак Ильич Левитан

Весна в Италии,1890

Весна. Последний снег,1895

Весна. Белая сирень. 1890-е.

Алексей Кондратьевич Саврасов

Сельский вид, 1867, Третьяковская галерея

Станислав Юлианович Жуковский

Весна (Речка вскрылась),1903

Старая усадьба.Май.

В мае

Окно в лес

Окно в лес

Константин Федорович Юон

Майское утро. Соловьиное место. Лигачево,1915

Весна в Троицкой лавре,1911

Волна катится за волною

В неизмеримый океан...

Зима сменилася весною,

И реже воет ураган;

Не ждет безжалостное время,

Оно торопится на срок;

Полей и нив богатых бремя,

Исчез белеющий снежок…

Н.А. Некрасов

(фрагмент стихотворения "Весна", 1839 г.)

Иван Августович Вельц

Весной в окрестностях Петербурга,1896

Константин Алексеевич Коровин

Последний снег

Ранняя весна

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов

Майские цветы,1894

Весна

Игорь Эммануилович Грабарь

Последний снег

Мартовский снег, 1904

Майский вечер, 1905

Песни жаворонков снова

Зазвенели в вышине.

"Гостья милая, здорово!" –

Говорят они весне.

Уже теплее солнце греет,

Стали краше небеса...

Скоро все зазеленеет -

Степи, рощи и леса…

А. Плещеев

(фрагмент стихотворения "Весна", 1861 г.)

Константин Яковлевич Крыжицкий

Повеяло весной,1910

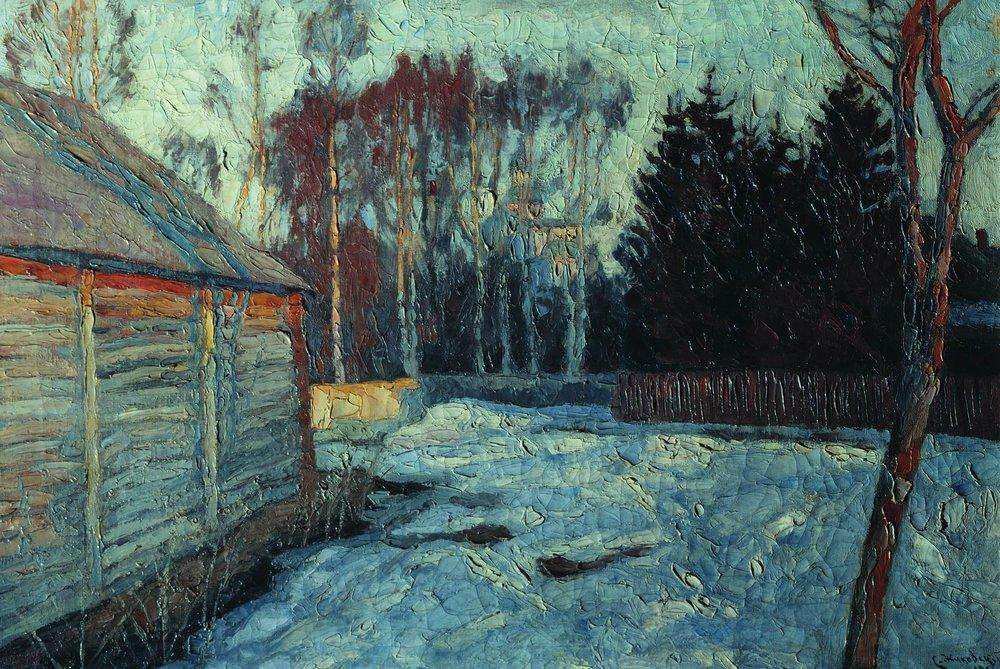

Туржанский Леонард Викторович(1875-1945)

Последний снег

Весна в западном крае,1910

Весна. Московский двор

Перед весной бывают дни такие:

Под плотным снегом отдыхает луг,

Шумят деревья весело-сухие,

И теплый ветер нежен и упруг.

И легкости своей дивится тело,

И дома своего не узнаешь,

А песню ту, что прежде надоела,

Как новую, с волнением поешь.

А. Ахматова

Венецианов Алексей Гаврилович(1780-1847)

На пашне. Весна

Ендогуров Иван Иванович

Начало весны

Брюллов Павел Александрович

Весна,1875

Васильковский Сергей Иванович

Весна

Башкирцева Мария Константиновна(1860-1884)

Весна

«Живопись - это поэзия, которую видят, а поэзия - это живопись, которую слышат» - так перевели изречение Леонардо да Винчи одни знатоки языка, но правильнее, мне лично так кажется, следующий вариант перевода: «Живопись - это немая поэзия, а поэзия - это слепая живопись». Пабло Пикассо сказал, что «Живопись - занятие для слепцов. Художник рисует не то, что видит, а то, что чувствует». Абсолютно применимо это изречение и к поэтам, они пишут стихи так же о том, что чувствуют, а не просто созерцают.

Что же прозвучало выше? Какой основной лейтмотив из выше сказанного я бы хотел взять? Ответ можно втиснуть в рамки одного предложения – поэзия и живопись – это 2 стороны одной медали, это чувственное, эмоциональное отображение происходящего вокруг внутри творческого человека.

Всю свою жизнь тянется к прекрасному. Совсем иное дело и другой вопрос в том, что это «прекрасное» для каждого отдельного человека свое или имеет свои нюансы. «На вкус и цвет…»,- как говорится. Творческое начало у каждого человека имеет свою степень выраженности - у одних оно развито чрезвычайно сильно, у других почти полностью атрофировано. Но никто не станет спорить, что те или иные события или явления в жизни волнуют, впечатляют, заставляют радоваться или горевать. Если не впечатляется ничем, то у него психологические проблемы или отклонения, которые следует лечить или исправлять.

Но вот эмоции, чувства, размышления – это и есть родители живописи и поэзии. Именно – общие родители, а значит, что эти 2 вида искусства родные друг для друга. Лично я считаю, что при всем моем почтении к глубокоуважаемому, великому и несравненному Леонардо, мастер был не прав в своем суждении. Так сказать – это слишком недопустимо поверхностно. Потому, что бывает, и это мое неоспоримое субъективное мнение, когда поэзия рисует в моем воображении картины, а живопись поет.

Живопись и поэзия неразделимо связаны тем объединяющим чувственно-эмоциональным фактором, который у них никак не отнять. Они отображают видение сердцем творца того или иного явления, переживания, ситуации.

«Творенье может пережить творца: Творец уйдет, Природой побеждённый, Однако образ, им запечатлённый, Веками будет согревать сердца.», - писал Микеланджело и очень правильно отметил еще одну общую черту поэзии и живописи. Они обе запечатляют художественные и поэтические образы на века, делают их всеобщим достоянием.

Насколько был бы беден и скуден без живописи и поэзии. Они дарят нам чувство прекрасного, дарят нам светлые и правильные эмоции, культивируют в нас Человека. Именно Человека с большой буквы, который интеллектуальный, интеллигентный, со светлой головой и правильными вкусами. Да что там говорить, я считаю, что именно поэзия и живопись и есть тем отличающим фактором, который детерминировал наше отличие от зверей.

Поэзия и живопись считаются древнейшими видами искусства. Всех представителей этих видов искусства и не перечислишь. Живопись и поэзия до сих пор развиваются и периодически появляются новые направления и жанры. По сути эти два вида искусства схожи друг с другом. Они призваны нести в мир красоту, гармонию и умиротворение. Единственное их отличие в средствах передачи информации.

Художники используют холст, краски и кисти, чтобы передать восторг и свое восхищение каким-либо объектом. Многие живописцы писали портреты известных и никому не известных людей. Они стремились с помощью красок передать свое восприятие увиденного. Поэты же для этих целей используют слово. Они с помощью слов и речевых оборотов не только умело описывают внешний вид объекта, но и могут передать чувства и эмоции.

Бывает даже слияние поэзии и живописи, когда художник рисует чей-то портрет, а поэт, вдохновленный картиной, пишет стихи. Существует немало картин, к которым были написаны произведения. Так поэзия и живопись объединяются и гармонично отражают жизнь такой, какая она есть. Они несут добро, красоту и просветление, а человек может сразу познакомиться с двумя видами искусства и стать их почитателем.

Не касаясь здесь вопроса о том, насколько может удаться поэту изображение телесной красоты, можно, однако, считать неоспоримой истиной следующее положение. Так как поэту открыта для подражания вся безграничная область совершенства, то внешняя, наружная оболочка, при наличии которой совершенство становится в ваянии красотой, может быть для него разве лишь одним из ничтожнейших средств пробуждения в нас интереса к его образам. Часто поэт совсем не дает изображения внешнего облика героя, будучи уверен, что когда его герой успевает привлечь наше расположение, благородные черты его характера настолько занимают нас, что мы даже и не думаем о его внешнем виде или сами придаем ему невольно если не красивую, то, по крайней мере, не противную наружность. Всего менее будет он прибегать к помощи зрительных образов во всех тех местах своего описания, которые не предназначены непосредственно для глаза. Когда Лаокоон у Вергилия кричит, то кому придет в голову, что для крика нужно широко раскрывать рот и что это некрасиво? Достаточно, что выражение: «к светилам возносит ужасные крики» создает должное впечатление для слуха, и нам безразлично, чем оно может быть для зрения. На того, кто требует здесь красивого зрительного образа, поэт не произвел никакого впечатления.

<...>

...Надо ограничить установившееся мнение, будто хорошее поэтическое описание всегда может послужить сюжетом для хорошей картины и что описание поэта хорошо лишь в той мере, в какой художник может в точности воспроизвести его. Необходимость такого ограничения представляется, впрочем, сама собой еще прежде, чем примеры придут на помощь воображению. Стоит только подумать о более широкой сфере поэзии, о неограниченном поле деятельности нашего воображения, о невещественности его образов, которые могут находиться один подле другого в чрезвычайном количестве и разнообразии, не покрываясь взаимно и не вредя друг другу, чего не может быть с реальными вещами или даже с их материальными воспроизведениями, заключенными в телесные границы пространства и времени.

<...>

У Гомера встречается два вида существ и действий: видимые и невидимые. Этого различия живопись допустить не может: для нее видимо все, и видимо одинаковым образом. .<...>

..".Если справедливо, что живопись в своих подражаниях действительности употребляет средства и знаки, совершенно отличные от средств и знаков поэзии, а именно: живопись - тела и краски, взятые в пространстве, поэзия - членораздельные звуки, воспринимаемые во времени,- если бесспорно, что средства выражения должны находиться в тесной связи с выражением, - то отсюда следует, что знаки выражения, располагаемые друг подле друга, должны обозначать только такие предметы или такие их части, которые и в действительности представляются расположенными друг подле друга; наоборот, знаки выражения, следующие друг за другом, могут обозначать только такие предметы или такие их части, которые и в действительности представляются нам во временной последовательности.

Предметы, которые сами по себе или части которых сосуществуют друг подле друга, называются телами. Следовательно, тела с их видимыми свойствами и составляют предмет живописи.

Предметы, которые сами по себе или части которых следуют одни за другими, называются действиями. Итак, действия составляют предмет поэзии.

Но все тела существуют не только в пространстве, но и во времени. Существование их длится, и в каждое мгновение своего бытия они могут являться в том или ином виде и в тех или иных сочетаниях. Каждая из этих мгновенных форм и каждое из сочетаний есть следствие предшествующих и в свою очередь может сделаться причиной последующих перемен, а значит, и стать как бы центром действия. Таким образом, живопись может изображать также и действия, но только опосредованно, при помощи тел.

С другой стороны, действия не могут совершаться сами по себе, а должны исходить от каких-либо существ. Итак, поскольку эти существа - действительные тела, или их следует рассматривать как таковые, поэзия должна изображать также и тела, но лишь опосредованно, при помощи действий.

В произведениях живописи, где все дается лишь одновременно, в сосуществовании, можно изобразить только один момент действия, и надо поэтому выбирать момент наиболее значимый, из которого бы становились понятными и предыдущие и последующие моменты.

Точно так же поэзия, где все дается лишь в последовательном развитии, может уловить только одно какое-либо свойство тела и потому должна выбирать свойства, вызывающие такое чувственное представление о теле, какое ей в данном случае нужно.

Отсюда вытекает правило о единстве живописных эпитетов и о скупости в описаниях материальных предметов.

Но я бы слишком доверился этой сухой цепи умозаключений, если бы не нашел в самом Гомере полного их оправдания или, вернее, если бы сам Гомер не навел меня на них. Только по ним и можно вполне понять все величие творческой манеры греческого поэта, и только они могут выставить в настоящем свете противоположные приемы многих новейших поэтов, которые вступают в борьбу

с живописцами там, где живописцы неизбежно должны остаться победителями.

Я нахожу, что Гомер не изображает ничего, кроме последовательных действий, и все отдельные предметы он рисует лишь в меру участия их в действии, притом обыкновенно не более как одной чертой. Что же удивительного, если живописец видит мало или совсем не видит для себя дела там, где живописует Гомер? <...>

<...>

Для характеристики каждой вещи, как я сказал, Гомер употребляет лишь одну черту. Корабль для него - или черный корабль, или полный корабль, или быстрый корабль, или - самое большое - хорошо оснащенный черный корабль. В дальнейшее описание корабля Гомер не входит. Напротив, самое плавание, отплытие, причаливание корабля составляют у него предмет подробного изображения, изображения, из которого живописец должен был сделать пять, шесть или более отдельных картин, если бы захотел перенести на свое полотно это изображение.

Если же особые обстоятельства и заставляют иногда Гомера останавливать более длительно наше внимание на каком-нибудь материальном предмете, то из этого еще не получается картины, которую живописец мог бы воспроизвести своею кистью; напротив, при помощи бесчисленных приемов он умеет разбить изображение этого предмета на целый ряд моментов, в каждом из которых предмет является в новом виде, между тем как живописец должен дожидаться последнего из этих моментов, чтобы показать уже в законченном виде то, возникновение чего мы видели у поэта. Так, например, если Гомер хочет показать нам колесницу Юноны, он заставляет Гебу составлять эту колесницу по частям на наших глазах. <...>

<...>

Хочет ли Гомер рассказать, как одет был Агамемнон, он заставляет его надевать на наших глазах одну за другой части убора: мягкий хитон, широкий плащ, красивые сандалии, меч. Лишь одевшись, царь берет уже скипетр. <...>

<...> ...Вместо изображения скипетра он рассказывает нам его историю. Сначала мы видим его в мастерской Вулкана; потом он блестит в руках Юпитера, далее он является знаком достоинства Меркурия; затем он служит начальственным жезлом в руках воинственного Пелопса, пастушеским посохом у миролюбивого Атрея и т.д. <...>

Таким образом я знакомлюсь, наконец, с этим скипетром лучше, нежели если бы поэт положил его перед моими глазами или сам Вулкан вручил бы мне его. <...>

<...>

<...> ...Так как словесные обозначения - обозначения произвольные, то мы можем посредством их перечислить последовательна все части какого-либо предмета, которые в действительности предстают перед нами в пространстве. Но такое свойство есть только одно из свойств, принадлежащих вообще речи и употребляемым ею обозначениям, из чего еще не следует, чтобы оно было особенно пригодным для нужд поэзии. Поэт заботится не только о том, чтобы быть понятным, изображения его должны быть не только ясны и отчетливы,-этим удовлетворяется и прозаик. Поэт хочет ^сделать идеи, которые он возбуждает в нас^.дастолька-живйми, чтобы мы воображали, будто получаем действительно чувственное представление об изображаемых предметах, и в то же время совершенно забывали об употребленном для этого средстве - слове. В этом смысле и раскрывали мы выше понятие поэтической картины. Но поэт должен живописать постоянно. Посмотрим же, насколько годятся для поэтического живописания тела в их пространственных соотношениях.

Каким образом достигаем мы постоянного представления о какой-либо вещи, существующей в пространстве? Сначала мы рассматриваем порознь ее части, потом связь этих частей и, наконец, целое. Чувства наши совершают эти различные операции с такой удивительной быстротой, что операции эти сливаются для нас как бы в одну, и эта быстрота безусловно необходима для того, чтобы мы могли составить себе понятие о целом, которое есть не что иное, как результат представления об отдельных частях и их взаимной связи. Допустим, что поэт может в самом стройном порядке вести нас от одной части к другой; допустим, что он сумеет с предельной ясностью показать нам связь этих частей, - сколько же времени потребуется ему? То, что глаз охватывает сразу, поэт должен показывать нам медленно, по частям, и нередко случается так, что при восприятии последней части мы уже совершенно забываем о первой. А между тем лишь по этим частям мы должны составлять себе представление о целом. Для глаза рассматриваемые части остаются постоянно на виду, и он может не раз обозревать их снова и снова; для слуха же раз прослушанное уже исчезает, если только не сохранится в памяти. Но допустим, что прослушанное удержалось в памяти полностью. Какой труд, какое напряжение нужны для того, что снова вызвать в воображении в прежнем порядке все слуховые впечатления, перечувствовать их, хотя бы и не так быстро, как раньше, и, наконец, добиться приблизительного представления о целом?

<...>

...Я нисколько не отрицаю за речью вообще способности изображать какое-либо материальное целое по частям; речь имеет к тому возможности, ибо хотя речевые знаки и могут располагаться лишь во временной последовательности, они являются, однако,

<...>

знаками произвольными; но я отрицаю эту способность за речью как за средством поэзии, ибо всякое изображение материальных предметов при помощи слова нарушает ту иллюзию, создание тсоторой составляет одну из главных задач поэзии. Эта иллюзия, повторяю, ЛГарущаетс^ тём,_чтр сопоставление""тел в"пространстве сталкивается здесь с последовательностью речи во времени. Правда, соединение пространственных отношений"»: последовательно-временными облегчает нам разложение целого на его составные части, но окончательное восстановление из частей целого становится несравненно более трудной и часто даже невыполнимой задачей.

Описания материальных предметов, исключенные из области поэзии, вполне уместны поэтому там, где нет и речи о поэтической иллюзии, где писатель обращается лишь к рассудку читателей и имеет дело лишь с ясными и по возможности полными понятиями. Ими может пользоваться с большим успехом не только прозаик, но и поэт-дидактик, ибо там, где он занимается дидактикой, он уже не поэт. Вергилий в своих «Георгиках» так изображает, например, корову, годную для приплода:

Дикая стать, с головой безобразной, с могучею выей, Если до самых колен из-под морды подгрудок свисает. Меры не знают бока; в ней все огромно: и ноги, И подле гнутых рогов большие шершавые уши. Очень мне по душе и пятнистая с белой звездою или та, что ярму упрямым противится рогом, схожая мордой с волом, и та крутобокой породы, что хвостом на ходу следы на земле заметает.

Так же изображает Вергилий и красивого жеребенка:

...С головою красивой, С шеей крутой, с животом коротким и крупом тяжелым;

Мышцами крепкая грудь кичится.

Кто не видит, что поэт заботится здесь больше об изображении частностей, чем о целостном впечатлении? Он хочет перечислить нам признаки хорошего жеребенка или хорошей коровы для того, чтобы дать возможность самим судить о достоинстве этих животных, если бы пришлось делать выбор; но ему нет дела до того, сочетаются ли эти признаки в живой образ или нет.

Все остальные случаи описания материальных предметов (если только не употреблен указанный выше прием Гомера, при помощи которого сосуществующее превращается в последовательно образующееся), по мнению лучших знатоков всех времен, являются пустой забавой, для чего совсем не нужно таланта или требуется талант очень незначительный. «Когда плохой поэт, - говорит Гораций, -

Не в силах ничего сделать, он начинает описывать рощи, жертвенник, ручей, вьющийся по прекрасным лугам, шумящий поток, радугу,

Алтарь Дианы и рощу,

Или теченье реки торопливой по нивам прелестным,

Или же Рейнв струи и радугу живописует».

В пору своей зрелости Поп весьма презрительно смотрел на описательные опыты своей поэтической юности. Он высказывал тогда требования, чтобы тот, кто хочет с полным правом носить имя поэта, отказался как можно скорее от стремления к описаниям, и сравнивал стихотворения, не заключающие в себе ничего, кроме описаний, с обедом, приготовленных из одних соусов.