Основы учения о почвообразовании в поймах разработал В. Р. Вильяме. В дальнейшем большое внимание изучению почв в поймах уделяли С. С. Соболев, В. И. Шраг, И. И. Плюснин, Г. В. Добровольский и др.

В поймах рек в зависимости от характера водного режима и связанных с ним процессов между почвами и растительностью выделяют три группы почв: аллювиальные дерновые, аллювиальные луговые, аллювиальные болотные.

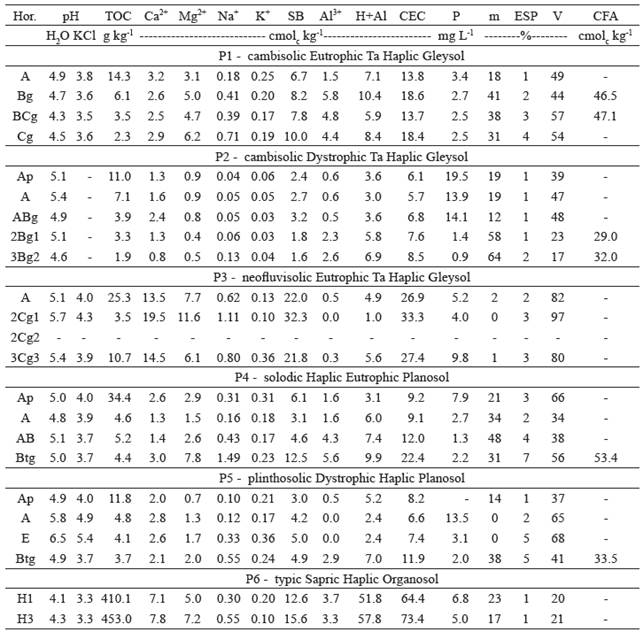

Содержание органического углерода отрицательно связано с плотностью почвы и положительно связано с удельной поверхностью почвы и с обменной емкостью почвенного катиона. Химическая характеристика почвы показала экспрессивные изменения в основаниях, насыщение алюминия и натрия.

Индексные термины: гидроморфные почвы; четвертичные отложения; удельная площадь поверхности. Амплитуда экспрессии выражается в том, что сама по себе не имеет отношения к коме, которая, в свою очередь, представляет собой поверхностную эссенцию и способность преодолевать трудности. В целом пойменные почвы считаются почвами, расположенными вдоль равнин рек, озер и лагун, где они развиваются в отложениях из разных источников при различных классах дренажа, часто с гидроморфными условиями. Эта пропорция значительно изменяется в столичном регионе Порту-Алегри, где пойменные почвы занимают около 60% площади.

Аллювиальные дерновые почвы. Эти почвы формируются в прирусловой части поймы, на повышенных участках центральной поймы под разнотравно-злаковой растительностью с примесью бобовых, реже под тополевыми, вязовыми и дубовыми лесами с травяным покровом в условиях непродолжительного затопления паводковыми водами. В этой группе почв выделяют типы: аллювиальные дерновые кислые и аллювиальные дерновые насыщенные. Типы в зависимости от местоположения подразделяют на подтипы: слоистые примитивные, слоистые и собственно аллювиальные дерновые, которые могут быть кислыми или насыщенными. В таежной зоне встречаются аллювиальные дерновые оподзоленные, а в лесостепи и степи - аллювиальные дерновые насыщенные остепняющиеся почвы.

С другой стороны, в последнее время усилилось урбанизационное давление, что может привести к значительным изменениям в местной среде. Географически эти почвы являются частью промежуточных экосистем между нагорьями и водными экосистемами, что имеет экологическое значение для сохранения водных ресурсов и содержания фауны и флоры.

Значительная гетерогенность почв в пойменных зонах присуща гидроморфным средам, в которых топографическое положение и дренажная способность, качество воды, тип осадков и сезонное наводнение влияют на педогенетические особенности. Геология состоит из четвертичных осадочных отложений плейстоцена и голоцена, состоящих преимущественно из слабоконфигурированных песчаников, иловато-глинистых отложений и туфовых отложений. Растительность имеет влияние аллювиальных лесов и пойменных лесов; и водно-болотных угодий, с лагуной и аллювиальным влиянием.

Аллювиальные дерновые слоистые примитивные почвы образуются на прирусловых валах и грядах. Они имеют отчетливый слоистый профиль, слаборазвитый гумусовый горизонт мощностью до 15 см (содержание гумуса менее 2 %), легкий гранулометрический состав, отличаются бесструктурностью.

Аллювиальные дерновые слоистые почвы развиты на пониженных участках прирусловой поймы. Их профиль состоит из следующих горизонтов: А д - А 1 - В - CD. А д - слабоуплотненная маломощная дернина, землистая. А 1 - гумусовый горизонт серого цвета, легкого гранулометрического состава, слоистый (песчаные, супесчаные и редко легкосуглинистые слои аллювия мощностью 1...10см), со слабовыраженной комковатой структурой; переход постепенный. В - переходный горизонт, слоистый, без признаков иллювиального процесса, слабогумусированный. CD - аллювий различного гранулометрического состава, яснослоистый.

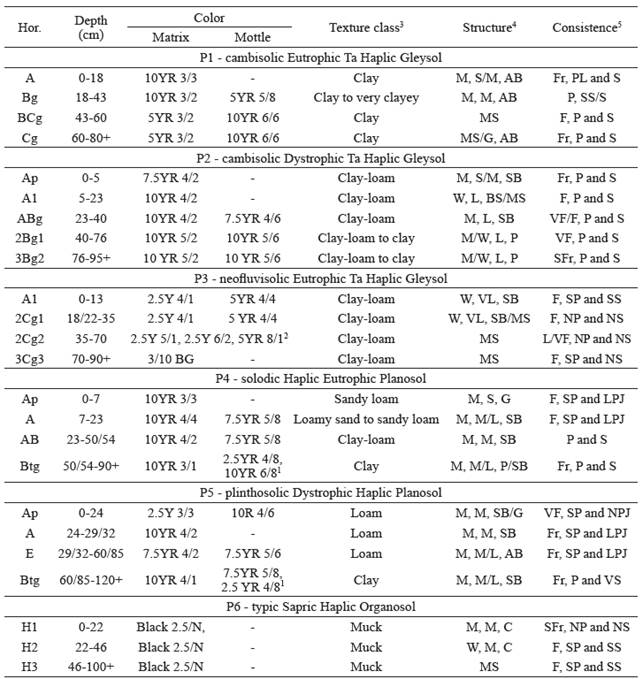

Описание профилей почв, сбор и подготовка проб. Нарушенные образцы почвы высушивали на воздухе и пропускали через сито размером 2 мм для получения тонкой высушенной на воздухе фракции почвы. Таблица 1: Идентификация и землепользование изученных профилей.

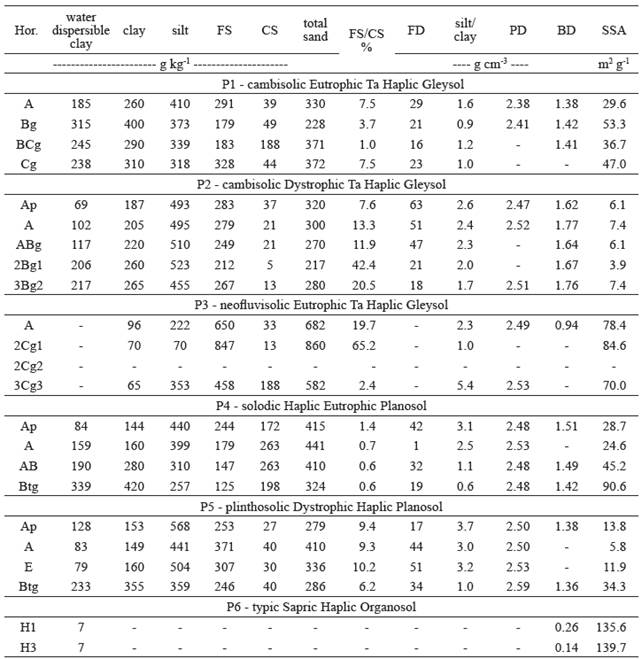

Из этих результатов были рассчитаны: катионообменная емкость, активность фракции глины, сумма оснований, насыщенность основания, насыщение алюминия и процентное содержание натрия. Морфологическая и физическая характеристика. Все почвы были довольно стратифицированы, представляя последовательность различных тонких горизонтов, что характерно для почв, образовавшихся в условиях преобладания материала. В этих профилях большее влияние уровня грунтовых вод за счет близости водоемов ограничивало дифференциацию характеристик, таких как структура, а также развитие других педогенных процессов, помимо гидроморфизма и палубации.

Собственно аллювиальные дерновые почвы занимают повышенные участки центральной поймы. Почвы характеризуются отсутствием или слабовыраженной слоистостью профиля, мощным (20...30 см, иногда до 60 см) гумусовым горизонтом А 1 комковато-зернистой структуры, темно-серого цвета, бурым горизонтом В, чаще комковатой структуры, различного гранулометрического состава.

Доминирующая влажная консистенция варьировалась между рыхлыми и твердыми во всех профилях. Влажная консистенция варьировалась от апластической и нелипкой до пластичной и очень липкой, следуя тенденции к значительной пластичности и липкости в глинистых горизонтах.

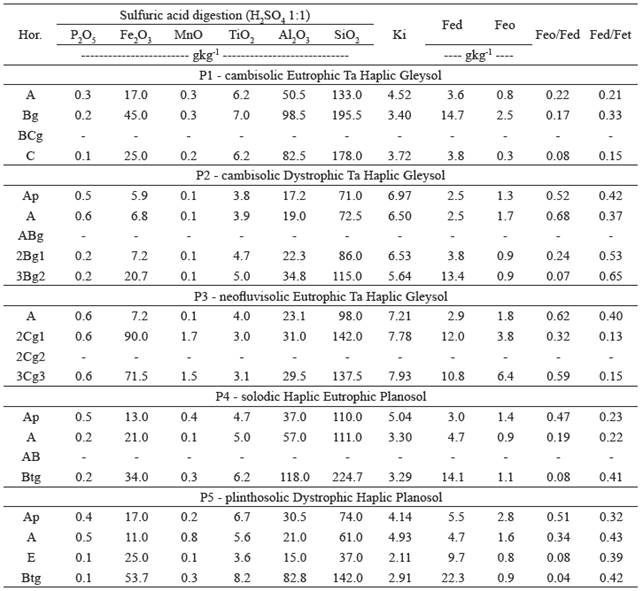

Это согласуется с относительно недавними осадками, из которых образовались почвы, и низкими ландшафтными породами почв, которые могут препятствовать высокой степени выветривания.

Аллювиальные дерновые кислые почвы имеют кислую реакцию (рН водн < 6), обладают в основном высокой обменной кислотностью. Аллювиальные дерновые насыщенные почвы, формирующиеся в степной зоне и на карбонатных породах лесостепи и лесной зоны, отличаются менее кислой реакцией (рН водн > 6), полной насыщенностью основаниями (90 % емкости поглощения). Количество гумуса колеблется от 1...2 % в примитивных почвах до 5...10% в собственно аллювиальных дерновых почвах. В составе гумуса кислых почв проявляется незначительное преобладание гуминовых кислот над фульвокислотами.

Таблица 4: Корреляция физических и химических свойств, определяемых для изученных низинных почв. Плотность частиц варьировала от 38 до 59 г см -3.

Общее содержание элементов, извлеченных при воздействии серной кислоты в минеральных почвах, представлено в таблице.

В пойменных почвах столичного региона Порто Алегри проявляются различия в морфологических, физико-химических характеристиках, основными факторами, ответственными за исходный материал, и степенью гидроморфизма. Степень гидроморфизма, оцененная по таким признакам, как цвет почвы и содержание органического углерода, указывает на более сильный гидроморфизм в профилях неофлюизолического эвтрофического тапового глисола и типичного сапфирового апельсинового органосола. Размер частиц почвы варьирует в зависимости от происхождения осадочного материала с преобладанием классов между супесчаным и глинистым текстурными классами.

Кислые почвы разделяют на роды: обычные и галечниковые. Среди насыщенных почв выделяют роды: обычные, солонцеватые, засоленные, слитые, галечниковые. На виды почвы подразделяют по мощности гумусового горизонта и по содержанию гумуса. По мощности гумусового горизонта почвы бывают маломощные укороченные (менее 20 см), маломощные (20...40 см), среднемощные (40...80 см), мощные (80...120 см) и сверхмощные (более 120 см). По содержанию гумуса выделяют микрогумусные (менее 2 %), слабогумусные (2...4 %), малогумусные (4...7 %), среднегумусные (7...9 %) и высокогумусные (более 9 %) почвы. Средне-мощные, мощные, сверхмощные почвы встречаются только среди насыщенных собственно дерновых почв.

Имеются широкие вариации сменного содержания алюминия и насыщения алюминия, а также изменение содержания основного катиона, выраженное эвтрофными и дистрофическими признаками. Влияние органического вещества почвы на химические свойства, такие как удельная площадь поверхности и емкость катионного обмена, а также физические характеристики, такие как насыпная плотность, усиливают его важность для устойчивости окружающей среды.

Минералогия и адсорбция фосфора в почвах юга и центральной части Западной Бразилии в обычных и нетрадиционных системах. Порто-Алегри: секретария Муниципалитет Мейо Амбиенте, стр. 56. Удаление оксида железа из почв и глины с помощью системы дитионит-цитрат, забуференной бикарбонатом натрия.

Аллювиальные луговые почвы. Эти почвы распространены на тяжелом аллювии плоских равнинных участков, пологих склонов грив центральной поймы под влажной разнотравно-злаковой растительностью или влажными лесами. Увлажнение обусловлено паводковыми водами и близостью грунтовых вод (до 2 м).

Аллювиальные луговые почвы подразделяют на типы: кислые, насыщенные, карбонатные и пустынно-луговые. Переходное положение между луговыми и болотными почвами занимают аллювиальные лугово-болотные почвы пойм лесостепи, степи и сухо-степной зоны.

Двухслойная модель потока воды. Обзор природных ресурсов. Ручное описание и сбор грунта в поле. редактор. Ингибирующее действие органического грунта на кристаллизацию аморфного гидроксида железа. Химические атрибуты и удельная площадь поверхности в субтропическом латосоле высотой под разными видами использования и управления.

Морфологическая, химическая и таксономическая классификация некоторых почв, культивируемых бананом, были проведены в 11 водоразделах, которые сходятся на аллювиальных равнинах Карибского склона Коста-Рики. Были идентифицированы два сектора с почвами, которые имеют разные морфологические, химические и таксономические свойства.

Аллювиальные луговые кислые почвы (рис., а) подразделяют на подтипы: слоистые примитивные, слоистые и собственно аллювиальные луговые кислые. Основные роды: обычные и ожелезненные. Эти почвы встречаются в поймах таежно-лесной зоны. Они имеют следующее морфологическое строение: А д - дернина мощностью до 5 см, буровато-темно-серая, плотная, пронизана корнями растений; А 1 -гумусовый горизонт мощностью от 10...20 до 40...50 см, темно-бурый или буровато-темно-серый, зернистый или комковато-зернистый, иногда слоистый, тяжелосуглинистый или глинистый, уплотненный, с ржаво-бурыми прожилками и пятнами; переход постепенный; B lg - переходный гумусовый горизонт буро-серого цвета, тяжелосуглинистый или глинистый, с редкими сизоватыми пятнами оглеения и ожелезнения, ореховато-зернистый; переход постепенный; B 2g - буроватый с сизыми пятнами или буровато-голубовато-сизый, чаще суглинистый, бесструктурный или ореховато-призматический, редко слоистый; CD g - слоистый оглеенный аллювий, иногда с прослойками торфа. В подтипе луговых слоистых примитивных почв профиль слоистый, с маломощным гумусовым горизонтом (< 10 см), небольшим содержанием гумуса (< 3 %), легким гранулометрическим составом.

Ключевые слова: классификация почв, инсектизоли, андизолы, химическая почва, почва плодородия, банан, Коста-Рика. Химические свойства и классификация почв, культивируемых бананом в Карибских низинах Коста-Рики. Химически характеризовали и классифицировали почвы из 11 водоразделов, засаженных бананом в аллювиальных долинах Карибской зоны Коста-Рики. Были определены две основные области почв на основе их морфологических и химических свойств и таксономических критериев. Географически две зоны были разделены водоразделами рек Вуэльта-Силенсио-Парисмина; северо-западная область сильно зависит от отложений вулканического пепла и имеет средние характеристики фертильности, в то время как юго-восточная область не зависит от вулканических выбросов и имеет высокие характеристики фертильности.

Рис. Аллювиальные почвы: а - аллювиальные луговые кислые почвы; б- аллювиальные болотные почвы

В собственно аллювиальных луговых кислых или луговых зернистых аллювиальных почвах центральной поймы гумуса содержится до 7...12 %, гумус гуматно-фульватного типа. Реакция среды кислая рНводн < 6. В верхней части профиля много подвижного железа.

Ключевые слова: таксономия почв, инсектизолы, андизолы, химия почв, плодородие почв, банан, Коста-Рика. Выращивание бананов является одной из важнейших сельскохозяйственных работ для экономики Коста-Рики, как для создания иностранной валюты, так и для создания рабочих мест.

В юго-восточном Карибском бассейне имеются почвы, полученные из материалов тонкослойных морских отложений, местных известняков и аллювиев осадочного происхождения. Известняки, кроме того, являются причиной большой нестабильности земель верхней части этих бассейнов. Лара и Хименес используют ревертазонскую реку в качестве географического предела между двумя секторами; Хименес далее считает, что почвы северо-запада имеют низкую плодовитость, а почвы юго-востока от высокой плодовитости. Аллювиальные равнины Карибского бассейна включают основные зоны производства бананов, распространенные в 11 водоразделах, образованных реками, которые рождаются в горных хребтах Вулканического, Центрального и Таламанки.

На виды почвы подразделяют по мощности гумусового горизонта и по содержанию гумуса. По мощности гумусового горизонта почвы бывают средне- (40...60 см) и маломощные (20...40 см), маломощные укороченные (< 20 см). По содержанию гумуса выделяют малогумусные (< 3 %), среднегумусные (3...5 %) и многогумусные (> 5 %) почвы.

Аллювиальные луговые насыщенные почвы распространены в поймах лесостепной, степной и сухостепной зон, иногда в таежно-лесной зоне на карбонатных породах. В них выделяются подтипы: насыщенные слоистые примитивные, насыщенные слоистые, собственно аллювиальные луговые насыщенные, насыщенные темноцветные. В отличие от кислых луговых почв аллювиальные луговые насыщенные почвы имеют более слабое оглеение, в нижних горизонтах могут вскипать. У луговых насыщенных темноцветных почв профиль до 60 см и глубже, гумусированный, оглеенность в нижней части весьма слабая. Гумуса в этих почвах содержится до 10... 14 % при преобладании гуминовых кислот над фульвокислотами, которые связаны с кальцием. Почвы насыщены основаниями и имеют реакцию, близкую к нейтральной (рН < 6).

По словам Варгаса, Карибский регион Центральной Америки представляет ливень в течение всего года, и нет определенного сухого сезона; На этом склоне распределение осадков имеет 2 максимума и 2 минимума. В таблице 1 и на рисунке 1 приведены данные о температуре и осадках метеорологических станций, расположенных в районе исследования.

Согласно Холдриджу, Карибские равнины расположены в очень влажных тропических лесных районах на северо-западе, а также в Центральном и тропическом влажном лесу на юго-востоке. Однако, хотя площадь была первоначально покрыта густыми лесами, площадь между реками Сан-Хуан и Матина, колонизированная 300 лет назад, имеет другой тип покрытия, а река Матина на юго-востоке была колонизирована 140 лет назад, когда была построена железная дорога. Альварадо упоминает, что в этих зонах жизни тропического пола Коста-Рики, где большее количество биомассы производится из-за большего количества осадков, а другие авторы документируют изменения, которые подвергаются этой фракции с изменениями в первоначальной растительности.

Роды почв: обычные, солонцеватые, засоленные, слитые. Подразделение на виды такое же, как и для аллювиальных дерновых почв.

Аллювиальные луговые карбонатные почвы распространены в поймах полупустынь и пустынь. Они формируются на аллювии под крупнозлаковой и тугайной (древесно-кустарниковой) растительностью. Профиль этих почв слабодифференцированный, неоднородный по гранулометрическому составу. В горизонте А содержится 1...5% гумуса. Емкость поглощения менее 20 мг экв/100 г почвы. Почвы насыщены основаниями, вскипают с поверхности, слабощелочные и щелочные, с признаками оглеения в горизонтах В и С.

Учитывая, что культивирование бананов имеет большое значение для экономики страны и мало что опубликовано по химическим, физическим и морфологическим свойствам почв этого региона, целью этого исследования является проведение характеристики агроэкосистемы и характеристика почв в культивируемых районах банана в 11 бассейнах, которые составляют аллювиальные равнины Карибского моря в Коста-Рике.

Описание области исследования. Исследование проводилось на банановых фермах, расположенных на аллювиальных равнинах бассейнов рек Шеняола, Эстрелла, Мойн, Банана, Матина, Мадре де Диос, Пакуаре и Ревентазон, которые принадлежат к равнинам юго-восточного побережья Карибского моря; и Тортугуэро, Чиррипо Карибе и Сарапики, которые принадлежат к равнинам северо-западного Карибского бассейна Коста-Рики. На рисунке 2 подробно описывается область влияния каждого бассейна и исследуемых участков.

Аллювиальные болотные почвы. Эти почвы (рис., б) развиваются в притеррасной пойме, старицах, глубоких понижениях на тяжелом аллювии под болотной травянистой (иногда с кустарниками) растительностью в условиях постоянного переувлажнения паводковыми, грунтовыми и склоновыми (делювиальными) водами. Они относятся к почвам низинных болот. Типы аллювиальных болотных почв: аллювиальные болотные иловато-перегнойно-глеевые и иловато-торфяные.

Для таксономической и химической характеристики почв были отобраны фермы с характеристиками почвы и представительным управлением каждого из бассейнов. Всего в банановском регионе было отобрано 24 хозяйства. Ферма была выбрана в каждом из бассейнов рек Эстрелла, Бананито и Мойн; 2 хозяйства в бассейне в Шеаоле, Матине, Мадре де Диос и Сарапики; 3 хозяйства в бассейне в Пакуаре, Ревентазоне и Чиррипо и 4 фермах в бассейне Тортугуэро. Как только ферма была выбрана, была обнаружена типичная почва исследуемого района и была открыта каликата для описания и описания описания профиля и взятия проб почвы по генетическому горизонту в соответствии с руководящими принципами Национального центра по исследованию почв.

Аллювиальные болотные иловато-перегнойно-глеевые почвы распространены в основном в южной тайге и в лесостепи, редко в степи в понижениях притеррасной части пойм под зарослями черной ольхи или под осоково-тростниковой растительностью. Оглеенный гумусовый горизонт (AG) имеет черно-сизую окраску, иловатый, насыщен водой. Переходный горизонт (BG) грязно-сизого цвета с буроватым оттенком.

Подтипы почв: аллювиальные болотные иловато-глеевые и аллювиальные болотные перегнойно-глеевые. Основные роды: обычные, карбонатные, засоленные, галечниковые. Виды выделяют по мощности органогенных и гумусированных горизонтов, по содержанию органического вещества в верхних горизонтах.

Гумуса содержится 5...15 %, его количество резко уменьшается с глубиной. Реакция среды от слабокислой до слабощелочной.

Аллювиальные болотные иловато-торфяные почвы образуются в глубоких депрессиях пойм, отмирающих руслах староречий в основном таежно-лесной зоны и лесостепи под осоками, тростниками, камышами, ольшаниками, ивняками, березняками со мхами.

В зависимости от степени засоления, интенсивности торфообразования выделяют два подтипа: аллювиальные болотные иловато-торфяно-глеевые и аллювиальные болотные иловато-торфяные. В первых торфяные горизонты имеют мощность менее 50 см, а во вторых - 50... 100 см. Под слоем буровато-коричневого или черного торфа, обычно заиленного, располагается сильно оглеенный переходный горизонт тяжелосуглинистого или глинистого гранулометрического состава, реже водонасыщенные пески сизой или голубоватой окраски. Часто встречаются заиленные и погребенные горизонты. Гумуса в почвах содержится от 8... 12 до 20...25 %; реакция среды от слабокислой до слабощелочной. Почвы богаты азотом, фосфором и калием.

Роды почв: обычные ненасыщенные (степень ненасыщенности выше 20...30 %), обычные насыщенные (степень ненасыщенности ниже 20...30 %), карбонатные, засоленные. На виды почвы подразделяются по мощности иловато-торфяного горизонта. Выделяют следующие виды: иловато-торфянисто-глеевые (мощность торфа до 30 см), иловато-торфяно-глеевые (30...50 см), иловато-торфяные на мелких и глубоких торфах (мощность залежи колеблется от 50 до 100 см и более).

В каждой почвенно-климатической зоне своеобразными природными ландшафтами являются территории речных долин. Здесь распространены аллювиальные (пойменные) почвы, выделяющиеся своим природным плодородием и являющиеся ценнейшими сельскохозяйственными угодьями.

Пойма - часть речной долины, периодически заливаемая полыми водами рек.

Наиболее значительные площади аллювиальных почв расположены в поймах крупных рек - Оки, Волги, Москвы-реки, Дона, Днепра, Камы, Иртыша, Оби, Енисея, Лены, Амура и др.

УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Поемные и аллювиальные процессы. Особенностью почвообразования на территории пойм, определяющего многие черты генезиса, состава и свойств аллювиальных почв, является развитие поемных и аллювиальных процессов.

Поемные процессы - периодическое затопление территории поймы полыми водами. Разливы рек имеют сезонный характер и связаны с весенним снеготаянием, весенне-летним таянием ледников, выпадением ливневых муссонных дождей. Полые воды могут затоплять пойму от нескольких часов до нескольких недель (1,5-2мес). Это своеобразное природное орошение пойменной территории. Оно оказывает большое разностороннее влияние на почвообразование: создает иной, чем на внепойменных почвах, водный режим, влияет на уровень и состав грунтовых вод, смягчает почвенный климат, способствует активизации микробиологических процессов. Все это сказывается на составе и продуктивности природной растительности, солевом, биохимическом и ОВ-режимах почв и почвенно-грунтовых вод.

Длительность поемных процессов оказывает большое влияние на особенности сельскохозяйственного использования почв. По продолжительности стояния полых вод в пойме различают следующие виды поемности (по Шрагу). Короткая поемность - срок стояния полых вод до 7 дней; возможно возделывание большинства культур, характерных для данной зоны. Средняя поемность - от 7 до 15 дней; исключаются озимые; благоприятна для естественных и сеяных трав и большинства плодовых культур. Продолжительная поемность - 15-30 дней; исключает возделывание полевых сельскохозяйственных культур; благоприятна не для всех трав. Очень продолжительная поемность - больше 30 дней; способствует заболачиванию и развитию болотной растительности.

Аллювиальные процессы - это привнос в пойму с полыми водами взмученного материала и оседание его на поверхности почвы в виде аллювиальных отложений (аллювия).

Состав и свойства. Аллювиальные отложения являются минеральной основой, из которой создаются пойменные почвы. Поэтому состав, свойства аллювия, его мощность, частота отложения имеют решающее значение для генезиса почв. На характер аллювиального процесса оказывает влияние прежде всего положение отдельных частей поймы по отношению к руслу реки.

Территория поймы в зависимости от удаленности от русла делится на три части (по В. Р. Вильямсу): прирусловую, центральную и притеррасную (рис. 19). Они различаются по составу аллювиальных отложений, рельефу, глубине грунтовых вод и, как следствие, по растительности и почвенному покрову.

Гранулометрический состав аллювия зависит от скорости движения полых вод по пойме: чем больше скорость, тем устойчивее в потоке мелкие (иловато-пылеватые) частицы, тем крупнее размер оседающих частиц. Поскольку скорость полых вод падает по мере удаления от русла в глубь пойменной территории, то постепенно изменяется состав аллювия: в прирусловой части отлагается преимущественно песчано-супесчаный аллювий, а в центральной и притеррасной частях - суглинисто-глинистые наносы. Поэтому по мере удаления от русла изменяется и гранулометрический состав аллювиальных почв: в нем уменьшается доля песчаных частиц и возрастает содержание пылеватых и илистых. Последние всегда содержат больше органического вещества и элементов питания растений. Следовательно, в центральной и притеррасной поймах почвообразовательный процесс развивается на более богатых по химическому составу отложениях и разнообразных по минералогическому, чем в прирусловой части.

Состав аллювиальных отложений в значительной степени зависит от состава почв и пород водосборного бассейна реки: при господстве песчаных почв и пород в пойму привносится мало пылеватых и илистых частиц; при тяжелом гранулометрическом составе почв и пород водосборной территории их поступает в пойму значительно больше.

На состав аллювия оказывают влияние также степень распахан-ности территории, проявление эрозионных процессов на внепой-менных почвах водосборного бассейна.

На территории самой поймы состав и мощность аллювия дифференцируются в зависимости от ее рельефа. Повышенные участки поймы («гривы») сложены более легким аллювием, а понижения («лога») - более тяжелым.

Климат, рельеф и растительность. Пойменной территории свойственны общие черты атмосферного климата той зоны, в пределах которой расположена пойма.

На фоне относительно равнинного рельефа пойм отдельные ее части имеют свои особенности мезо- и микрорельефа. Прирусловая пойма обычно характеризуется более повышенным волнисто-гривистым рельефом с резко выраженными песчаными валами вблизи русла. По мере перехода к центральной пойме рельеф становится более спокойным. Характерными элементами равнинного рельефа центральной поймы являются приподнятые участки - «гривы» и понижения - «лога», вытянутые в виде спокойных лощин или представленные замкнутыми западинами. Ландшафтам центральной поймы свойственны вытянутые вдоль русла озера («старицы»).

Притеррасная пойма представляет собой несколько пониженную, часто заболоченную территорию по отношению к центральной пойме.

Растительность пойм разнообразна. Господствуют разнотравно-злаковые группировки. Наиболее богатый и ценный травостой в центральной пойме. В прирусловой части луга более бедные по составу и менее продуктивные.

В притеррасной части и заболоченных логах центральной поймы господствуют группировки болотной растительности (щучка, осоки, канареечник и др.). Отдельные участки поймы (в притерра-сье, по гривам, вдоль стариц) заняты древесно-кустарниковой растительностью, состав которой определяется климатическими особенностями зоны. В зависимости от местных условий (общий характер рельефа внепойменной территории, размер рек, их долин и пойм) отдельные части пойм могут быть слабо выражены или отсутствовать. Так, в долинах горных рек с быстрым течением поймы обычно представлены прирусловой частью; в долинах небольших речек часто развита прирусловая или притеррасная пойма.

Рассмотренная схема деления пойменной территории на три части - прирусловую, центральную и притеррасную - наиболее типична для средних и крупных рек с хорошо развитыми поймами.

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ПОЙМ

Господствующей растительностью в поймах являются луговые травы, что определяет развитие здесь дернового процесса как основного природного процесса почвообразования. Степень его выраженности зависит от состава отлагающегося аллювия: чем плодороднее наилок, тем пышнее луговая растительность, тем интенсивнее выражены главные черты дернового процесса - формирование гумусово-аккумулятивного структурного горизонта.

На проявление дернового процесса оказывают влияние также особенности водного режима в разных частях поймы, связанные с глубиной и составом грунтовых вод. Большое значение в генезисе пойменных почв имеют гидротермические условия зонального климата, а также проявление на фоне дернового процесса других процессов почвообразования (оглеения, засоления, солонцового и др.).

В связи с отмеченными особенностями почвообразования развитые в поймах почвы объединяют в следующие три группы аллювиальных типов почв: дерновые, луговые и болотные (по Г. В. Добровольскому).

Аллювиальные дерновые почвы формируются на возвышенных элементах рельефа пойм, при глубоком залегании грунтовых вод и преимущественно на песчано-супесчаном (реже легкосуглинистом) аллювии, часто слоистом. Они расположены главным образом в прирусловой части поймы; встречаются также по гривам центральной поймы.

Под малопродуктивной травянистой растительностью, развитой на бедном аллювии, формируются аллювиальные дерновые почвы с небольшой мощностью гумусового профиля, низким содержанием гумуса (1-3 %) и азота (0,1-0,2 %). Они имеют пониженную емкость поглощения (< 10-15мг-экв.) (табл. 55). В зависимости от зональных условий почвообразования они могут быть кислыми, нейтральными или щелочными. Это наименее плодородные почвы пойм.

|

Глубина взятия образца, см |

S, мгэкв. на 100 г почвы |

Гранулометрический состав |

|||

|

Аллювиальные дерновые почвы |

|||||

|

Реки Москвы (Московская обл.) |

|||||

|

Среднего Дона (Воронежская обл.) |

суглинок Супесь |

||||

|

Волго-Ахтубинская (Астраханская обл.) |

|||||

|

Аллювиальные луговые почвы |

|||||

|

Реки Москвы (Московская обл.) |

Тяжелый суглинок |

||||

|

Глина легкая |

|||||

|

Тяжелый суглинок |

|||||

|

Глиналегкая |

|||||

|

Реки Воронеж, Польный (Тамбовская обл.) |

|||||

|

Глинасредняя |

|||||

|

Волго-Ахтубинская (Астраханская обл.) |

Тяжелый суглинок |

||||

|

Средний суглинок |

|||||

|

Глина средняя |

|||||

Аллювиальные луговые почвы развиваются в центральной пойме на более благоприятных по составу и свойствам аллювиальных наносах и дополнительном к атмосферному увлажнении за счет подтока капиллярной каймы грунтовых вод.

Такие условия обеспечения элементами питания и влагой благоприятствуют хорошему развитию разнотравно-злаковой растительности и интенсивному проявлению дернового процесса. Формируются почвы с хорошо выраженным гумусовым профилем и отчетливой комковато-зернистой структурой. Под влиянием постоянного подпитывания грунтовыми водами нижняя часть профиля имеет признаки оглеения и аккумуляции различных соединений, поступающих с грунтовыми водами (оксидов железа, карбонатов и др.). Состав аккумулирующихся веществ зависит от зональных особенностей состава грунтовых вод.

Луговые почвы пойм имеют следующее строение: А д – дернина, А – хорошо выраженный гумусовый горизонт серой или темно-серой окраски; B 1 – переходный гумусовый горизонт, часто со следами оглеения в виде ржаво-сизых пятен (B lg); B 2 g (BC g) – горизонт отчетливого оглеения, постепенно переходящий в оглеен-ную суглинистую или глинистую породу (C g).

Аллювиальные луговые почвы высокоплодородны, характеризуются суглинистым или глинистым гранулометрическим составом, хорошей гумусностью (3-12% и более), высокой емкостью поглощения (см. табл. 55). Их реакция колеблется от кислой до щелочной. Мощность гумусового слоя в среднем составляет 35-70 см с колебаниями от 20 до 100 см и более.

Аллювиальные болотные почвы формируются в условиях длительного избыточного увлажнения в притеррасной части поймы и по понижениям центральной (а иногда и прирусловой) части поймы, где застаиваются паводковые воды и держится высокий уровень грунтовых вод. Для почв этой группы характерны накопление органического вещества в виде хорошо разложившегося торфа или иловато-перегнойной массы, развитие интенсивного оглеения и гидрогенной аккумуляции веществ. Среди аллювиальных болотных почв выделяют лугово-болотные, иловато-перегнойно-глее-вые и иловато-торфяные почвы.

Лугово-болотные почвы имеют ярко выраженное оглеение по всему профилю при следующем его строении: A g - оглеенная верхняя часть гумусового слоя; В 1 g - переходный гумусовый оглеен-ный горизонт, сменяющийся нижележащими негумусированны-ми глеевыми горизонтами (B 2 g , B 3 g) и оглеенной породой. Это переходные почвы от аллювиальных луговых к аллювиальным болотным, иловато-торфяным или иловато-поверхностно-глеевым.

Иловато-перегнойно-глеевые почвы характеризуются сильной степенью оглеения и постоянным переувлажнением. Оглеенный сизовато-серый иловатый профиль отчетливо не расчленяется на горизонты. Эти почвы не образуют крупных контуров; обычно вытянуты узкими полосами вдоль притеррасной поймы или по днищам старых речных русел.

Иловато-торфяные почвы образуются в основном в притеррасной пойме преимущественно в таежно-лесной и лесостепной зонах. Имеют хорошо выраженный слой торфа (Т), сменяющийся глеевьш минеральным горизонтом (Г). Это торфяные почвы низинного типа, торфяный слой которых обычно обогащен илом (заилен), принесенным паводковыми водами. Профиль торфяных почв пойм часто обогащен оксидами железа (оруденелые роды), вивианитом, известью, в южных зонах - легкорастворимыми солями (солончаковые роды) за счет гидрогенной аккумуляции. Торф притеррасных болотных почв богат азотом, фосфором, кальцием, магнием.

Почвенный покров пойм характеризуется разновозрастнос-тью и динамичностью. В пойме можно встретить почвы от самых начальных стадий развития почвообразования на свежих аллювиальных наносах (слоистые примитивные) до зрелых аллювиальных почв (дерновых, луговых, болотных) и почв на повышенных участках поймы, вышедших из режима поемности и аллювиальных процессов и развивающихся по типу зонального почвообразования.

На изменение условий почвообразования и формирование профиля пойменных почв оказывает влияние и возникающее иногда смещение русла реки. В связи с этим отдельные участки центральной поймы станут испытывать режим прирусловой поймы и наоборот. Поэтому в поймах наблюдаются случаи погребения профиля луговой почвы профилем дерновой слоистой, профиля болотной - профилем луговой почвы и т. д.

ЗОНАЛЬНОСТЬ

Хотя аллювиальные и поемные процессы оказывают огромное влияние на почвообразование в поймах рек, состав и свойства аллювиальных почв, почвенный покров пойм все же отражает зональные условия почвообразования, присущие внепой-менным территориям, окружающим речную долину. И чем меньше река и ее пойма, тем резче выражена зональность пойменных почв.

Проявление зональности связано с особенностями атмосферного климата (температурным режимом, увлажнением), составом и продуктивностью растительности, особенностями состава грунтовых вод. Так, в поймах тундровой зоны низкие температуры и короткий вегетационный период определяют невысокий темп биологического круговорота веществ, широкое участие мхов в растительном покрове, образование маломощных оглеенных, часто оторфованных аллювиально-тундрово-дерновых почв.

Почвы пойм таежно-лесной зоны сохраняют признаки дерновых почв; часто им свойственно оглеение; среди аллювиальных почв этой зоны широко распространены болотные почвы. На повышенных элементах рельефа, редко подвергающихся затоплению, формируются почвы с признаками оподзоленности.

В поймах лесостепи и степной зоны создаются весьма благоприятные условия для образования хорошо гумусированных почв, которые в строении профиля несут черты черноземных почв (большая мощность гумусового слоя, высокое содержание гумуса, хорошая оструктуренность).

На участках пойм этой зоны с редким проявлением поемности развивающиеся почвы приобретают признаки и свойства, близкие к почвам окружающих внепойменных территорий (выщелоченным черноземам, серым лесным). Здесь возможно появление пойменных почв с признаками засоления и осолонцевания. В полупустынной и пустынной зонах развиты карбонатные и засоленные аллювиальные почвы.

В зависимости от геологического строения территории, гидрологического режима рек на отдельных ее отрезках и других факторов формируются следующие типы пойм: сегментные, обвалованные, островные, плавневые и дельтовые. По особенностям состава, реакции и других свойств группу аллювиальных дерновых и луговых почв делят на шесть типов; группу аллювиальных болотных почв подразделяют на три типа.

Классификация аллювиальных почв

|

Типы почв |

Преобладающая зона распространения |

|

Аллювиальные дерновые кислые |

Таежно-лесная, лесостепная |

|

Аллювиальные дерновые насыщенные |

Степная, лесостепная |

|

Аллювиально-дерново-опустынивающиеся карбонатные |

Полупустынная, пустынная |

|

Аллювиальные луговые кислые |

Таежно-лесная, лесостепная |

|

Аллювиальные луговые насыщенные |

Степная, лесостепная |

|

Аллювиальные луговые карбонатные |

Полупустынная, пустынная |

|

Аллювиальныелугово-болотные |

Во всех зонах |

|

Аллювиальные болотные иловато-перегнойно-глеевые |

|

|

Аллювиальные болотные иловато-торфяные |

Разделение типов аллювиальных дерновых и луговых почв на подтипы проводят на основе учета степени развития почвенного профиля и характера аллювиальных отложений (слоистые примитивные, слоистые, дерновые кислые, луговые насыщенные, луговые темноцветные, луговые кислые, луговые карбонатные). Основными родами являются: обычные, ожелезненные, карбонатные, солонцеватые, заиленные, слитые и галечниковые. Деление на виды проводят по мощности гумусового слоя, содержанию гумуса и степени выраженности отдельных процессов (оподзолива-ния, солонцеватости, засоления и т. д.).

Типы почв болотной группы подразделяют на подтипы по выраженности процессов торфонакопления (иловато-торфяно-глее-вые и иловато-торфяные, аллювиально-лугово-болотные, аллю-виально-лугово-болотные оторфованные) и заиления (болотно-иловато-глеевые и болотные перегнойно-глеевые). Основные роды - обычные, карбонатные, солонцеватые, засоленные, ору-денелые. Деление на виды проводят по мощности органогенного и гумусового горизонтов.

АГРОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Аллювиальные почвы занимают особое место в земельном фонде всех стран. Отличаясь высоким потенциальным плодородием, близким расположением к источникам воды, они представляют весьма благоприятный объект для сельскохозяйственного использования. Особое значение почвы пойм имеют в зонах, где почвенный покров внепойменных территорий представлен малоплодородными и трудноосваиваемыми зональными и сопутствующими им почвами (таежно-лесная зона, полупустыни и пустыни).

Однако на фоне общей высокой оценки сельскохозяйственного значения пойменных почв их агрономические качества неравноценны.

Агрономическая оценка почв пойм должна быть дифференцирована прежде всего в зависимости от их принадлежности к одной из трех групп типов аллювиальных почв: аллювиальным дерновым, луговым или болотным.

Лучшими во всех зонах являются аллювиальные луговые почвы. Их положительные качества: хорошо развитый гумусовый профиль, среднее или высокое содержание гумуса, значительное валовое содержание элементов питания растений, хорошая оструктуренность гумусового слоя, что определяет и благоприятные их физические свойства. Для аллювиальных луговых почв характерна высокая активность микроорганизмов и почвенной фауны. Постоянное подпитывание корнеобитаемой зоны их профиля капиллярной каймой грунтовых вод определяет устойчивое снабжение растений влагой.

Периодическое воздействие поемных и аллювиальных процессов поддерживает высокие качества луговых почв центральной поймы, а интенсивное развитие дернового процесса под воздействием пышной травянистой растительности закрепляет их высокое плодородие.

В пределах типов аллювиальных луговых почв их агрономические качества варьируют в зависимости от гранулометрического состава, мощности гумусового слоя, содержания гумуса, интенсивности процессов оглеения и гидрогенной аккумуляции веществ, реакции и содержания подвижных оксидов железа и алюминия.

Агрономическая оценка кислых почв снижается, так как при этом ухудшаются азотный и фосфорный режимы (понижаются интенсивность нитрификации и подвижность фосфатов в связи с их закреплением оксидами железа).

В полуаридных и аридных зонах качество луговых почв пойм заметно снижается при проявлении процессов заиления, слитооб-разования и осолонцевания. Агрономическая оценка почвенного покрова центральной поймы при повышенных его сложности и контрастности ухудшается из-за частой смены контуров аллювиальных луговых почв контурами болотных почв.

Качества луговых почв ухудшаются при их сильной выпаханно-сти в условиях пропашной системы земледелия. Эти ухудшения связаны с обесструктуриванием, потерей гумуса и возникновением неблагоприятных физических свойств.

Аллювиальные дерновые почвы значительно уступают луговым почвам по уровню плодородия. Среди них преобладают песчано-супесчаные разновидности, бедные элементами питания, с небольшой мощностью гумусового слоя при низком содержании в нем гумуса. В вегетационный период они увлажняются только атмосферными осадками, так как капиллярная кайма грунтовых вод лежит за пределами почвенного профиля. Наиболее низкое плодородие в этой группе имеют дерновые слоистые примитивные почвы. Лучшую характеристику имеют аллювиальные дерновые легкосуглинистые почвы: у них четко выраженный гумусовый профиль, они быстро освобождаются от паводковых вод, быстрее и глубже прогреваются, расположены вблизи русла реки, что облегчает их орошение. Эти качества дерновых легкосуглинистых почв позволяют использовать их для выращивания теплолюбивых и ранних овощных культур.

Группа аллювиальных болотных почв характеризуется богатым органическим веществом, большими запасами элементов питания. Однако постоянное переувлажнение определяет их невысокую продуктивность в естественном состоянии - это заболоченные луга с низким качеством травостоя или заболоченные малоценные лесные угодья.

Аллювиальные почвы используются в сельском хозяйстве как естественные сенокосно-пастбищные угодья или вовлекаются в пашню под высокотребовательные и ценные культуры. Наиболее продуктивны луга центральной поймы. Урожаи сена здесь достигают 5,0-7,0 т/га и более. Луга на дерновых слоистых почвах менее продуктивны.

Для повышения производительности пойменных лугов как важнейшей кормовой базы животноводства используют приемы текущего и коренного их улучшения. Текущий уход включает: удаление кочек, кустарника и крупностебельной сорной растительности (конский щавель, чемерица и др.), а также различного мусора, приносимого половодьем; подкормку азотно-фосфорными удобрениями; известкование кислых почв и применение орошения; подсев семян трав.

Коренное улучшение предусматривает распашку заболоченных и «выродившихся» лугов с последующим посевом травосмесей многолетних трав, применением удобрений и известкованием кислых почв. Наибольший экономический эффект дает коренное улучшение лугов. Высокое плодородие почв пойм, а также хорошие возможности для организации орошения создают благоприятные условия для возделывания здесь высокотребовательных и экономически выгодных культур - овощных, сахарной и кормовой свеклы, конопли, плодово-ягодных и др.

Лучшими для освоения под пашню являются аллювиальные луговые почвы. При распашке возрастают микробиологическая активность, подвижность элементов питания.

Вместе с тем при использовании почв пойм под пашню, особенно при пропашной системе земледелия, возникает ряд негативных явлений, приводящих к ухудшению почв. При выращивании овощных и технических культур существенно изменяются баланс биологического круговорота элементов питания, масштабы поступления в почву растительных остатков в связи с отчуждением большой части органической массы с урожаем (табл. 56).

56. Распределение органической массы, вынос и накопление некоторых элементов питания на пойменных почвах под различной растительностью (Добровольский, 1968)

|

Органическая масса, т/га |

Элементы питания, кг/га |

||||||

|

надземная часть |

|||||||

|

Дерново-луговая; пойма реки Москвы |

Луг тимофеечно-овсяничный |

||||||

|

Тимофеевка сеяная |

|||||||

|

Перегнойно-торфянисто-глеевая; пойма реки Москвы |

Луг щучковый |

||||||

|

Луг мятликовый |

Нет данных |

||||||

|

Примечание. В числителе - отчуждается с урожаем, в знаменателе - остается в почве (корни + отава). |

|||||||

Как видно из данных таблицы 56, под овощными культурами (капуста) безвозвратно отчуждается большое количество органического вещества и содержащихся в нем элементов питания. Создается остродефицитный баланс элементов, резко отличный от баланса под луговыми травами. Его восполнение осуществляют за счет внесения удобрений. Замена травянистой растительности пропашными культурами, постоянная интенсивная обработка почвы приводят к заметным потерям гумуса, разрушению структуры и ухудшению физических свойств (повышается плотность пахотного слоя, снижается пористость, после дождей и поливов быстро образуется корка). Ухудшение физических свойств значительно усугубляется в результате уплотняющего воздействия передвигающейся по почве техники, особенно при повышенной влажности почвы.

Малогумусные песчаные и супесчаные дерновые слоистые почвы прирусловой поймы, как правило, не подлежат распашке из-за низкого их плодородия и опасности интенсивного размыва полыми водами. Если такие почвы все же распахивают из-за отсутствия других участков, более пригодных под овощные культуры, то должны быть проведены мероприятия против смыва почв полыми водами (обвалование, создание защитных древесно-кустарнико-вых насаждений). Основными мероприятиями по сохранению и повышению плодородия пойменных минеральных почв при их распашке являются: введение в севооборот однолетних и многолетних трав, внесение органических и минеральных удобрений, известкование кислых почв, минимализация обработки и соблюдение оптимальных сроков проведения полевых работ, а также организация орошения.

Освоение заболоченных и болотных почв пойм связано с коренной мелиорацией. После осушения они становятся ценными сельскохозяйственными угодьями для выращивания овощных, кормовых и других культур. При возделывании овощных культур на осушенных участках притеррасной поймы необходимо учитывать возможность проявления поздневесенних и ран-неосенних заморозков и подбирать холодоустойчивые культуры (капуста, морковь, свекла) с более коротким вегетационным периодом.

Особенности круговорота веществ при выращивании овощных, технических и других культур и их повышенные требования к условиям питательного режима определяют интенсивное применение удобрений на пахотных пойменных почвах, чему способствует и высокая их экономическая эффективность. Рациональное применение удобрений предусматривает учет генетических особенностей почв различных частей поймы. Так, аллювиальные луговые почвы, как более гумусированные, лучше обеспечивают растения азотом за счет его почвенных соединений. На кислых почвах более остро ощущается недостаток доступного растениям фосфора в связи с активным его закреплением оксидами железа. На почвах с нейтральной и слабощелочной реакцией фосфор в основном представлен более доступными фосфатами кальция. Луговые почвы пойм характеризуются благоприятным калийным режимом. Поэтому главное внимание при применении удобрений на аллювиальных луговых почвах следует обращать на необходимость регулирования питательного режима и круговорота органического вещества на основе баланса элементов питания и органического вещества, складывающегося под той или иной культурой или в отдельных звеньях севооборота.

Дерновые почвы бедны гумусом и азотом; песчано-супесчаный гранулометрический состав определяет их бедность калием. Поэтому дерновые почвы требуют повышенного внимания к регулированию азотно-калийного питания растений и балансу органического вещества. Слабая фиксирующая способность легких почв и малая их буферность определяют необходимость дробного внесения азотно-калийных удобрений.

Для активизации микробиологических процессов и мобилизации элементов питания, законсервированных в органическом веществе торфа, целесообразно в первые годы освоения осушенных болотных почв поймы вносить в небольших дозах биологически активные органические удобрения. Хорошие результаты на таких почвах дает применение калийных и медных удобрений.

Выбор пойменных участков для земледелия связан с учетом продолжительности поемных процессов. Для их регулирования проводят обвалование участков, предназначенных под сельскохозяйственные культуры.

Создание водохранилищ крайне отрицательно влияет на пойменные земли. На участках поймы ниже водохранилищ происходит резкое ослабление поемности и аллювиальных процессов, опускается уровень грунтовых вод, становится напряженнее водный режим, заливные луга превращаются в суходольные, снижается их продуктивность. В южных зонах развиваются процессы осо-лонцевания и засоления почв.

На участках выше плотин затапливаются ценные пойменные земли, подтапливаются и заболачиваются прилегающие к водохранилищу территории. Поэтому при проектировании водохранилищ должны быть учтены возможные негативные последствия для весьма ценного пойменного фонда земель.

Контрольные вопросы и задания

1. Укажите особенности условий почвообразования в поймах и раскройте главные географические закономерности почвенных процессов на пойменных территориях. 2. Дайте агрономическую характеристику основным типам аллювиальных почв. 3. Как используют пойменные почвы в сельском хозяйстве и в чем особенности повышения их плодородия и охраны?