Клеточная стенка представляет собой жесткую и плотную оболочку, расположенную над цитоплазматической мембраной. Этот элемент характерен для клеток бактерий, грибов и растений. Помимо защиты клетки, жесткая оболочка выполняет и ряд других, не менее важных функций.

Клеточная стенка: общие сведения

Клеточная стенка каждого организма имеет ряд особенностей. Например, у бактерий она состоит в основном из муреина. Кстати, бактериальные штаммы разделяют на два вида — грамположительные и грамотрицательные — именно благодаря особенностям строения жесткой оболочки. Это и определяет их чувствительность к антибиотикам.

Эта энергия хранится в молекулах аденозин-трифосфорной кислоты с селективной проницаемостью. Они также встречаются в клетках животных. Клеточная стенка является важным транспортным маршрутом. Митохондрии укладываются после обмена вещества и энергии с окружающей средой. Клеточная стенка специфична для клеток растений. Они играют роль в клеточном переваривании и считаются цитоплазматическими организмами. Он состоит из дискообразных плоских цистерн, что позволяет развивать биохимические реакции, будучи более многочисленными в интенсивных клетках.

Если говорить о клеточных стенках грибов, то их основными компонентами считаются хитин и глюканы. А вот оболочки водорослей могут состоять из разных полисахаридов — в основном это глюкоза и ее соединения. Кстати, состав клеточной оболочки водорослей является очень важным таксоном. Стоит вспомнить и о группе представители которой синтезируют собственную стенку из кремнезема.

Они играют роль в клеточном дыхании и считаются «энгетическими» растениями клетки, где происходит окисление органических веществ. Роль энергии в основном заключается в секреторных клетках флоры, которые образуют жировую ткань. Гольджи устанавливается все в окрестности ядра. Движение включает в себя активное движение некоторых сотовых компонентов. Полупроницаемость - это способность плазматической мембраны быть проницаемой для воды или других растворимых веществ. 12. Форма и положение ядра варьируются в зависимости от типа ячейки. онтогенетическая стадия растения.

Клеточная стенка растений и ее функции

Принципы строения жесткой клеточной оболочки удобнее всего изучать на примере И хотя механическая защита — это одна из самых важных она имеет намного большее значение:

- обеспечивает механическую и химическую стойкость клетки;

- препятствует разрыву клетки в гипотонической среде;

- клеточная стенка является и ионообменником, так как через нее осуществляется поглощение и высвобождение ионов;

- берет участие в транспорте органических соединений.

Строение клеточной стенки

Растительные клетки обычно одноядерные. ее функциональное состояние. С физиологической точки зрения ядра клетки могут находиться в трех различных состояниях ядра, которые обеспечивают метаболическую активность клеток уже не может разделить ядро 12. В молодых клетках находится в центре города, а старый Поддон расположен.

Хроматин Хроматин является формой хромосом в интерфазе. Нуклеоплазма. Нуклеоплазма является жидкой частью ядра, в которой растворяется ряд веществ. Количество ядерных полюсов варьируется, чем выше активность клетки, тем интенсивнее. Ядерная матрица Ядерная матрица представляет собой скелет ядра, состоящий из тонких белковых волокон, расположенных в трехмерной сети, который служит для поддержания формы ядра и в качестве необходимой поддержки для организации хроматина. Нуклеола Нуклеола является наиболее очевидной структурой, наблюдаемой в оптическом микроскопе в ядре эукариотической клетки.

В растительной стенке принято выделять три основных компонента: каркас, матрикс и инкрустирующие вещества.

Каркас клеточной стенки растения состоит из целлюлозы. Благодаря образованию молекулы целлюлозы образуют прочные микрофибриллы, которые погружены в основное вещества, или матрикс.

Матрикс клеточной оболочки составляет примерно 60% общей ее массы. Он заполняет пространство между микрофибриллами, а также создает прочные связи между макромолекулами, обеспечивает эластичность и прочность этой клеточной структуры. Основными компонентами матрикса являются гемицеллюлоза и пектин.

Структура межфазного ядра Поры вовлечены в обмен веществ между ядром и цитоплазмой. 12. Ядерная ядерная матрица. Хроматин. Нуклеоплазменная мембранная насадка. Нуклеол играет очень важную роль в образовании рибосом и их переносе в цитоплазму. 12. Определение. Легочные клетки Лангерганса - это заболевание легких неизвестного происхождения, характеризующееся клетками рака легких и иногда гранулемами. Чаще всего существует изолированная карцинома легких клеток рака легкого, меньшее повреждение легких является частью системного гистоцитоза клеток Лангерганса.

- Гемицеллюлоза представляет собой полисахарид, по структуре своей сходный с целлюлозой, но с более короткими и разветвленными цепями мономеров.

- также относятся к полисахаридам, но в их состав также входят остатки Благодаря образованию химических связей с ионами кальция и магния, пектин берет участие в формировании серединных пластинок — мест, где две соседние клетки соединяются между собой. Кстати, большое количество пектина содержится в плодах растений.

Инкрустирующие вещества в большинстве случаев представлены лигнином, которые составляет примерно 30% сухой массы клеточной стенки.

Легочные клетки Лангерганса - очень редкое заболевание. Патологические морфологические изменения. Гистолитоз клеток легочной железы Лангерганса характеризуется накоплением активных клеток Лангерганса в легких вблизи малых респираторных путей. Вместе с другими клетками они образуют инфильтрации, иногда не уплотненные гранулемы, образуя узлы разного размера. Воспалительные клетки повреждают стенку бронхиола, образуя полости. Типичный мозаичный рисунок повреждения - в дополнение к сильно поврежденным бронхиолам он может быть слегка поврежден или даже полностью поврежден.

- Лигнин может откладываться как в виде сплошного слоя, так и в форме отдельных элементов — спиралей, сеток или колец. Это вещество действует как цемент — оно скрепляет волокна целлюлозы между собой. Благодаря лигнификации, клеточная стенка становиться более стойкой и мене водопроницаемой. Кстати, именно лигнин отвечает за одревеснение растений.

Довольно часто на внешнюю поверхность клеточной оболочки откладываются такие вещества, как кутин, суберин и воск.

Признаки респираторного бронхиолита также обнаруживаются в легких курильщиков. На поздней стадии заболевания морфологические изменения представляют собой неспецифический фиброз. Наиболее часто используемым лечением является одновременное обнаружение различных изменений - воспалительных узлов, инфильтратов, кист, грыжи легких и неповрежденных областей легкого.

Этиология и патогенез. Этиология гистоцитарных Лангерганцев неизвестна. Клетки Лангерганса относятся к группе моноцитов, макрофагов и дендритов. Они выполняют функцию антигена, представляющего Т-лимфоциты. Точный патогенез ишемического миокардита клеток Лангерганса неизвестен. Считается, что накопление клеток Лангерганса в легких является реакцией на воспалительные или неопластические стимулы, такие как антигены в табачном дыме. Отдельные случаи гистоцитоза клеток Лангерганса были зарегистрированы у лиц с лимфомой и лечились цитостатиками и лучевой терапией.

Суберин откладывается на внутреннюю сторону клеточной оболочки, обеспечивая процесс опробковения. Такая клетка становится абсолютно непроницаемой для влаги, поэтому ее содержимое быстро отмирает, а свободное пространство заполняется воздухом.

Основная функция восковых веществ и кутикулы — это защита клеток от проникновения инфекции, а также снижение уровня испарения воды.

Клинические симптомы. В основном люди среднего возраста с меньшей вероятностью будут детьми, подростками и пожилыми людьми. В основном курильщики болеют. Клинические симптомы заболевания неспецифичны - кашель, одышка. До 25% У пациентов нет клинических признаков заболевания. До 20% Впервые заболевание проявляется спонтанным пневмотораксом.

Рентгенологическое исследование грудной клетки. Компьютеризированная легочная томография является важным диагностическим методом для легочного гетиоцитоза легких. Изменения, обнаруженные в компьютерных томограммах, зависят от стадии заболевания. Легочные клетки Лангерганса имеют симметричное повреждение верхней и средней частей легкого легких. Болезни начинают камины, а затем - камины с полостями в них, а позже - неправильной формы, с толстыми стенками кист, а затем - тонкостенных кист, растягивая бронхоэктазы.

Можно сказать, что клеточная стенка — это очень важный элемент растительной клетки, который обеспечивает ее нормальное развитие.

Клеточная стенка (клеточная оболочка) – характерный признак растительной клетки, отличающий ее от клетки животной. Клеточная стенка придает клетке определенную форму. Культивируемые на специальных питательных средах клетки растений, у которых ферментативным путем удаляется стенка, всегда принимают сферическую форму. Клеточная стенка придает клетке прочность и защищает протопласт, она уравновешивает тургорное давление и препятствует, таким образом, разрыву плазмалеммы. Совокупность клеточных стенок образует внутренний скелет, поддерживающий тело растения и придающий ему механическую прочность.

Размер сундука изменяется, но обычно до 1 см в диаметре. Иногда есть области линз из матового стекла. Как правило, пациент страдает от легочного гистиоцитоза клеток Лангергансы были, изображения компьютера легких и видимые фокусное и кистозные изменения разного возраста. Бронхоскопия патологических изменений невидима. Диагностическая бронхоальвеолярная лава требуется для всех пациентов, подозреваемых в наличии раковых клеток легких при гистоцититах. Информативность бронхоскопической легочной биопсии из-за характера повреждения мозаики легкая.

Клеточная стенка бесцветна и прозрачна, легко пропускает солнечный свет. Обычно стенки пропитаны водой. По системе клеточных стенок осуществляется транспорт воды и растворенных в ней низкомолекулярных соединений (транспорт по апопласту).

Клеточная стенка состоит в основном из полисахаридов, которые можно подразделить на скелетные вещества и вещества матрикса.

Наиболее распространенным недостатком является уменьшение диффузии газов в легких. Большинство пациентов также имеют обструктивную и ограничительную вентиляцию легких. Возможно увеличение емкости легких. Клинические анализы крови обычно нормальны. Газы крови имеют признаки гипоксемии.

Легочный гистиоцитоз клеток Лангерганса были системный гистиоцитоз клеток Лангерганса были частью может быть поставлен диагноз на основе конкретной компьютерной томографии легких диагностики изменения и другие тела клетки Лангерганса гистиоцитоз были. В неясных случаях диагноз подтверждается легочной биопсией. Для некоторых пациентов курение улучшается на долгие годы. Может произойти частичная регрессия патологических изменений. Когда симптомы мягкие, лекарство не назначается. Другие получают глюкокортикостероиды, хотя их эффективность может различаться.

Скелетным веществом клеточной стенки растений является целлюлоза (клетчатка) , представляющая собой бета-1,4-D-глюкан. Это самое распространенное органическое вещество биосферы. Молекулы целлюлозы представляют собой очень длинные неразветвленные цепи, они располагаются параллельно друг другу группами по нескольку десятков и скреплены многочисленными водородными связями. В результате образуются микрофибриллы , которые создают структурный каркас стенки и обусловливают ее прочность. Микрофибриллы целлюлозы видны только в электронный микроскоп, их диаметр равен 10-30 нм, длина достигает нескольких мкм.

Целлюлоза нерастворима и не набухает в воде. Она очень инертна в химическом отношении, не растворяется в органических растворителях, концентрированных щелочах и разведенных кислотах. Микрофибриллы целлюлозы эластичны и очень прочны на разрыв (сходны со сталью). Эти свойства определяют широкое применение целлюлозы и ее продуктов. Мировая продукция хлопкового волокна, состоящего почти целиком из целлюлозы, составляет 1,5 10 7 тонн в год. Из целлюлозы получают бездымный порох, ацетатный шелк и вискозу, целлофан, бумагу. Качественную реакцию на целлюлозу проводят с реактивом хлор-цинк-йод , целлюлозная клеточная стенка окрашивается в сине-фиолетовый цвет.

У грибов скелетным веществом клеточной стенки является хитин – полисахарид, построенный из остатков глюкозамина. Хитин еще более прочен, чем целлюлоза.

Микрофибриллы погружены в аморфный матрикс , обычно представляющий собой насыщенный водой пластичный гель. Матрикс является сложной смесью полисахаридов, молекулы которых состоят из остатков нескольких различных сахаров и представляют собой более короткие, чем у целлюлозы, и разветвленные цепи. Матричные полисахариды определяют такие свойства клеточной стенки, как сильная набухаемость, высокая проницаемость для воды и растворенных в ней низкомолекулярных соединений, катионообменные свойства. Полисахариды матрикса делят на две группы – пектиновые вещества и гемицеллюлозы .

Пектиновые вещества сильно набухают или растворяются в воде. Они легко разрушаются под действием щелочей и кислот. Простейшими представителями пектиновых веществ являются растворимые в воде пектовые кислоты – продукты полимеризации альфа-D-галактуроновой кислоты (до 100 единиц), связанных 1,4-связями в линейные цепи (альфа-1,4-D-галактуронан). Пектиновые кислоты (пектины) – это более высокомолекулярные (100-200 единиц) полимерные соединения альфа-D-галактуроновой кислоты, в которых карбоксильные группы частично метилированы. Пектаты и пектинаты – кальциевые и магниевые соли пектовых и пектиновых кислот. Пектиновые кислоты, пектаты и пектинаты растворимы в воде в присутствии сахаров и органических кислот с образованием плотных гелей.

В клеточных стенках растений в основном присутствуют протопектины – высокомолекулярные полимеры метоксилированной полигалактуроновой кислоты с арабинанами и галактанами, у двудольных растений в состав цепей галактуронана входит небольшое количество рамнозы. Протопектины нерастворимы в воде.

Гемицеллюлозы представляют собой разветвленные цепи, построенные из остатков нейтральных сахаров, чаще встречаются глюкоза, галактоза, манноза, ксилоза; степень полимеризации 50-300. Гемицеллюлозы химически более устойчивы, чем пектиновые вещества, они труднее гидролизуются и слабее набухают в воде. Гемицеллюлозы могут откладываться в стенках клеток семян в качестве запасных веществ (финиковая пальма, хурма). Пектиновые вещества и гемицеллюлозы связаны взаимными переходами. Помимо полисахаридов, в матриксе клеточных стенок присутствует особый структурный белок. Он связан с остатками сахара арабинозы и поэтому является гликопротеидом.

Матричные полисахариды не просто заполняют промежутки между целлюлозными микрофибриллами. Их цепи располагаются упорядоченно и образуют многочисленные связи как друг с другом, так и с микрофибриллами, что значительно повышает прочность клеточной стенки.

Клеточные стенки растений часто подвергаются химическим видоизменениям. Одревеснение , или лигнификация происходит в том случае, если в матриксе откладывается лигнин – полимерное соединение фенольной природы, нерастворимое в воде. Одревесневшая клеточная стенка теряет эластичность, резко повышается ее твердость и прочность на сжатие, снижается проницаемость для воды. Реактивами на лигнин являются: 1) флороглюцин и концентрированная хлористоводородная или серная кислота (одревесневшие стенки приобретают вишнево-красную окраску) и 2) сульфат анилина , под действием которого одревесневшие стенки становятся лимонно-желтыми. Лигнификация характерна для стенок клеток проводящей ткани ксилемы (древесины) и механической ткани склеренхимы.

Опробковение , или суберинизация происходит в результате отложения с внутренней стороны клеточной стенки гидрофобных полимеров – суберина и воска . Суберин представляет собой смесь эфиров полимерных жирных кислот. Мономерами воска являются жирные спирты и восковые эфиры. Воск легко извлекается органическими растворителями и быстро плавится, образует кристаллы. Суберин – аморфное соединение, не плавится и не растворяется в органических растворителях. Суберин и воск, образуя чередующиеся параллельные слои, выстилают всю полость клетки с внутренней стороны в виде пленки. Субериновая пленка практически непроницаема для воды и для газов, поэтому после ее образования клетка обычно отмирает. Опробковение характерно для стенок клеток покровной ткани пробки. Реактивом на опробковевшую клеточную стенку является судан III , окраска оранжево-красная.

Кутинизации подвергаются наружные стенки клеток покровной ткани эпидермы. Кутин и воск откладываются чередующимися слоями на наружной поверхности клеточной стенки в виде пленки – кутикулы . Кутин представляет собой жироподобное полимерное соединение, близкое по химической природе и свойствам суберину. Кутикула предохраняет растение от излишнего испарения воды с поверхности растения. Окрасить ее можно реактивом судан III в оранжево-красный цвет.

Минерализация клеточной стенки происходит вследствие отложения в матриксе большого количества минеральных веществ, чаще всего кремнезема (оксида кремния), реже оксалата и карбоната кальция. Минеральные вещества придают стенке твердость и хрупкость. Отложение кремнезема характерно для клеток эпидермы хвощей, осок и злаков. Приобретенная в результате окремнения жесткость стеблей и листьев служит защитным средством против улиток, а также значительно снижает поедаемость и кормовую ценность растений.

У некоторых специализированных клеток наблюдается ослизнение клеточной стенки. При этом вместо целлюлозной вторичной стенки происходит отложение аморфных, сильно гидратированных кислых полисахаридов в виде слизей и камедей , близких по химической природе к пектиновым веществам. Слизи хорошо растворяются в воде с образованием слизистых растворов. Камеди клейкие, вытягиваются в нити. В сухом виде они имеют роговую консистенцию. При отложении слизи протопласт постепенно оттесняется к центру клетки, его объем и объем вакуоли постепенно уменьшаются. В конце концов, полость клетки может целиком заполниться слизью, и клетка отмирает. В некоторых случаях слизь может проходить через первичную клеточную стенку на поверхность. В синтезе и секреции слизи основное участие принимает аппарат Гольджи.

Выделяемая растительными клетками слизь выполняет различные функции. Так, слизь корневого чехлика служит в качестве смазки, облегчающей рост кончика корня в почве. Слизевые железки насекомоядных растений (росянка) выделяют ловчую слизь, к которой приклеиваются насекомые. Слизь, выделяемая наружными клетками семенной кожуры (лен, айва, подорожники), закрепляет семя на поверхности почвы и защищает проросток от высыхания. Слизь окрашивается реактивом метиленовый синий в голубой цвет.

Выделение камедей обычно происходит при поранении растений. Например, камедетечение из пораненных участков стволов и ветвей часто наблюдается у вишни и сливы. Вишневый клей представляет собой застывшую камедь. Камедь выполняет защитную функцию, закрывая рану с поверхности. Образуются камеди в основном у древесных растений из семейств бобовых (акации, трагакантовые астрагалы) и розоцветных подсемейства сливовых (вишня, слива, абрикос). Камеди и слизи используются в медицине.

Клеточная стенка является продуктом жизнедеятельности протопласта. Полисахариды матрикса, гликопротеид стенки, лигнин и слизи образуются в аппарате Гольджи. Синтез целлюлозы, образование и ориентация микрофибрилл осуществляются плазмалеммой. Большая роль в ориентации микрофибрилл принадлежит микротрубочкам, которые располагаются параллельно откладывающимся микрофибриллам вблизи плазмалеммы. Если микротрубочки разрушить, образуются только изодиаметрические клетки.

Образование клеточной стенки начинается во время деления клетки. В плоскости деления образуется клеточная пластинка, единый слой, общий для двух дочерних клеток. Она состоит из пектиновых веществ, имеющих полужидкую консистенцию; целлюлоза отсутствует. Во взрослой клетке клеточная пластинка сохраняется, но претерпевает изменения, поэтому ее называют срединной , или межклеточной пластинкой (межклеточным веществом) (рис. 2.16 ). Срединная пластинка обычно очень тонка и почти неразличима.

Сразу после образования клеточной пластинки протопласты дочерних клеток начинают откладывать собственную клеточную стенку. Она откладывается изнутри как на поверхности клеточной пластинки, так и на поверхности других клеточных стенок, принадлежавших ранее материнской клетке. После деления клетка вступает в фазу роста растяжением, который обусловлен интенсивным осмотическим поглощением клеткой воды, связанным с образованием и ростом центральной вакуоли. Тургорное давление начинает растягивать стенку, но она не рвется благодаря тому, что в нее постоянно откладываются новые порции микрофибрилл и веществ матрикса. Отложение новых порций материала происходит равномерно по всей поверхности протопласта, поэтому толщина клеточной стенки не уменьшается.

Стенки делящихся и растущих клеток называют первичными . Они содержат много (60-90%) воды. В сухом веществе преобладают матричные полисахариды (60-70%), содержание целлюлозы не превышает 30%, лигнин отсутствует. Толщина первичной стенки очень невелика (0,1-0,5 мкм).

Для многих клеток отложение клеточной стенки прекращается одновременно с прекращением роста клетки. Такие клетки окружены тонкой первичной стенкой до конца жизни ( рис. 2.16).

Рис. 2.16. Паренхимная клетка с первичной стенкой.

У других клеток отложение стенки продолжается и по достижении клеткой окончательного размера. При этом толщина стенки увеличивается, а объем, занимаемый полостью клетки, сокращается. Такой процесс носит название вторичного утолщения стенки, а саму стенку называют вторичной (рис. 2.17 ).

Вторичная стенка может рассматриваться как дополнительная, выполняющая главным образом механическую, опорную функцию. Именно вторичная стенка ответственна за свойства древесины, текстильного волокна, бумаги. Вторичная стенка содержит значительно меньше воды, чем первичная; в ней преобладают микрофибриллы целлюлозы (40-50% от массы сухого вещества), которые располагаются параллельно друг другу. Из полисахаридов матрикса характерны гемицеллюлозы (20-30%), пектиновых веществ очень мало. Вторичные клеточные стенки, как правило, подвергаются одревеснению. В неодревесневших вторичных стенках (лубяные волокна льна, волоски хлопчатника) содержание целлюлозы может достигать 95%. Большое содержание и строго упорядоченная ориентация микрофибрилл определяют высокие механические свойства вторичных стенок. Часто клетки, имеющие вторичную одревесневшую клеточную стенку, после завершения вторичного утолщения отмирают.

Срединная пластинка склеивает соседние клетки. Если ее растворить, стенки клеток теряют связь друг с другом и разъединяются. Этот процесс называется мацерация . Довольно обычна естественная мацерация, при которой пектиновые вещества срединной пластинки переводятся в растворимое состояние с помощью фермента пектиназы и затем вымываются водой (перезрелые плоды груши, дыни, персика, банана). Часто наблюдается частичная мацерация, при которой срединная пластинка растворяется не по всей поверхности, а лишь в углах клеток. Вследствие тургорного давления соседние клетки в этих местах округляются, в результате чего образуются межклетники (рис. 2.16 ). Межклетники образуют единую разветвленную сеть, которая заполняется парами воды и газами. Таким образом, межклетники улучшают газообмен клеток.

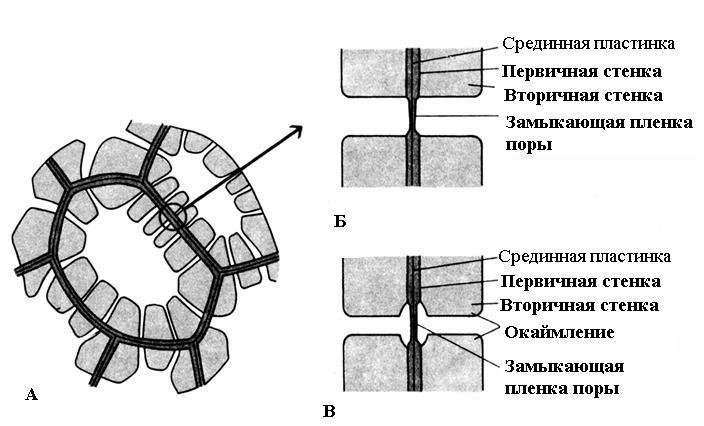

Характерная особенность вторичной стенки – ее неравномерное отложение поверх первичной стенки, в результате чего во вторичной стенке остаются неутолщенные участки – поры . Если вторичная стенка не достигает большой толщины, поры выглядят как мелкие углубления. У клеток с мощной вторичной стенкой поры в разрезе имеют вид радиальных каналов, идущих от полости клетки до первичной стенки. По форме порового канала различают поры двух типов – простые и окаймленные (рис. 2.17 ).

Рис. 2.17. Типы пор : А – клетки с вторичными стенками и многочисленными простыми порами; Б – пара простых пор; В – пара окаймленных пор.

У простых пор диаметр порового канала по всей длине одинаковый и имеет форму узкого цилиндра. Простые поры характерны для паренхимных клеток, лубяных и древесинных волокон.

Поры в двух смежных клетках, как правило, возникают друг против друга. Эти общие поры имеют вид одного канала, разделенного тонкой перегородкой из срединной пластинки и первичной стенки. Такая совокупность двух пор смежных стенок соседних клеток носит название пары пор и функционирует как одно целое. Разделяющий их канал участок стенки называется замыкающей пленкой поры , или поровой мембраной . В живых клетках замыкающая пленка поры пронизана многочисленными плазмодесмами (рис. 2.18 ).

Плазмодесмы присущи только растительным клеткам. Они представляют собой тяжи цитоплазмы, пересекающие стенку смежных клеток. Число плазмодесм в одной клетке очень велико – от нескольких сотен до десятков тысяч, обычно плазмодесмы собраны в группы. Диаметр плазмодесменного канала составляет 30-60 нм. Его стенки выстланы плазмалеммой, непрерывной с плазмалеммой смежных клеток. В центре плазмодесмы проходит мембранный цилиндр – центральный стержень плазмодесмы , непрерывный с мембранами элементов эндоплазматической сети обеих клеток. Между центральным стержнем и плазмалеммой в канале находится гиалоплазма, непрерывная с гиалоплазмой смежных клеток.

Рис. 2.18. Плазмодесмы под электронным микроскопом (схема ): 1 – на продольном срезе; 2 – на поперечном срезе; Пл – плазмалемма; ЦС – центральный стержень плазмодесмы; ЭР – элемент эндоплазматического ретикулума.

Таким образом, протопласты клеток не полностью изолированы друг от друга, а сообщаются по каналам плазмодесм. По ним происходит межклеточный транспорт ионов и мелких молекул, а также передаются гормональные стимулы. Посредством плазмодесм протопласты клеток в растительном организме образуют единое целое, называемое симпластом , а транспорт веществ через плазмодесмы получил название симпластического в отличие от апопластического транспорта по клеточным стенкам и межклетникам.

У окаймленных пор (рис. 2.17 )канал резко суживается в процессе отложения клеточной стенки, поэтому внутреннее отверстие поры, выходящее в полость клетки, гораздо уже, чем наружное, упирающееся в первичную стенку. Окаймленные поры характерны для рано отмирающих клеток водопроводящих элементов древесины. У них поровый канал по направлению к замыкающей пленке воронковидно расширяется, а вторичная стенка нависает в виде валика над расширенной частью канала, образуя камеру поры. Название окаймленной поры происходит оттого, что при рассмотрении с поверхности внутреннее отверстие имеет вид маленького круга или узкой щели, тогда как наружное отверстие как бы окаймляет внутреннее в виде круга большего диаметра или более широкой щели.

Поры облегчают транспорт воды и растворенных веществ от клетки к клетке, в то же время не снижая прочности клеточной стенки.