Введение

1. Слово о писателе.

2Особенности раннего творчества Горького.

3. Рассказ «Старуха Изергиль» – осознание личности человека:

а) «бесплотное облачко» человеческой жизни;

б) горящее сердце;

в) истоки славы и бесславия;

г) Изергиль – романтический идеал свободы.

Заключение

Введение

Максим Горький вступил в литературу в период духовного кризиса, который поразил российское общество на рубеже веков. Мечты о гармонии между человеком и обществом, которые вдохновляли писателей XIX века, остались нереализованными; до предела обостряются социальные и межгосударственные противоречия, грозящие разрешиться мировой войной и революционным взрывом. Безверие, уныние, апатия для одних стали нормой, для других – толчком к поиску выхода. Горький отмечал, что писать он начал «по силе давления… томительно бедной жизни», которой он стремился противопоставить свое представление о человеке, свой идеал.

Раннее творчество М. Горького (90-е годы ХIХ века – первая половина 1900-х годов) идет под знаком «собирания» истинно человеческого: «Я очень рано узнал людей и еще в молодости начал выдумывать Человека, чтобы насытить мою жажду красоты. Мудрые люди... убедили меня, что я плохо выдумал утешение себе. Тогда я снова пошел к людям и – это так понятно! – снова от них возвращаюсь к Человеку», – писал в это время Горький. Рассказы Горького 90-х годов можно разделить на две группы. Одни из них основаны на вымысле: автор использует легенды или сам сочиняет их. Другие – рисуют характеры и сцены из реальной жизни босяков («Челкаш», «Емельян Пиляй», «Однажды осенью», «Двадцать шесть и одна» и др.). Героям всех этих рассказов присуще романтическое мироощущение.

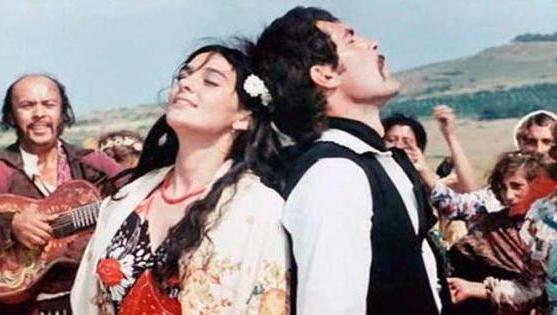

Герой уже первого горьковского рассказа «Макар Чудра» упрекает людей за их рабскую психологию. Людям-рабам противопоставлены в этом романтическом повествовании вольнолюбивые натуры Лойко Зобара и красавицы Рады. Жажда личной свободы для них так сильна, что даже на любовь они смотрят как на цепь, сковывающую их независимость. Лойко и Рада своей духовной красотой и силой страсти превосходят всех окружающих, что и приводит к напряженному конфликту, заканчивающемуся гибелью героев. В рассказе «Макар Чудра» утверждается идеал личной свободы.

Рассказ «Старуха Изергиль» относится к шедеврам раннего творчества М. Горького. Писателя здесь интересует не проявление индивидуального характера героя, а обобщенное понятие человеческого в личности.

В ранних романтических произведениях Горького формируется концепция личности, которая получит свое развитие в более поздних произведениях писателя.

1. Слово о писателе

Алексей Максимович Пешков (М. Горький – псевдоним) родился в Нижнем Новгороде 16(28) марта 1868 г. Отец, столяр-краснодеревщик, ставший управляющим пароходной конторой в Астрахани, рано умер от холеры (1871). Мать, дочь владельца красильной мастерской В.И. Каширина, вышла замуж вторично, но скоро скончалась от чахотки (1879). Мальчик жил в доме деда, где царили ссоры, тяжба за раздел имущества между братьями матери. Находиться среди них ребенку было очень нелегко. Спасали его деятельная, одаренная т ура и любовь бабушки. Шести лет Алеша под руководством деда освоил церковно-славянскую грамоту, затем гражданскую печать. Обучался два года в слободском училище, за 3-й класс сдал экстерном, получив похвальный лист. Дед к тому времени разорился и отдал внука «в люди». Пешков работал рассыльным в модном магазине, прислугой у чертежника – подрядчика и Сергеева, посудником на пароходах, учеником инокописной мастерской, десятником на ярмарочных постройках, статистом в театре. И очень много с жадностью читал, сначала «все, что попадало под руку», позже открыл для себя богатый мир русской литературной классики, книг по искусству и философии.

Летом 1884 г. поехал в Казань, мечтая о занятиях в университете. Но вынужден был зарабатывать на жизнь поденщиком, чернорабочим, грузчиком, подручным пекаря. В Казани познакомился со студентами, бывал на их сходках, сблизился с народнически настроенной интеллигенцией, читал запрещенную литературу, посещал кружки самообразования. Тяготы жизни, восприятие репрессий против студентов, личная любовная драма привели к душевному кризису и попытке самоубийства. Летом 1888 г. Пешков уехал с народником М. А. Ромасем в село Красновидово для пропаганды революционных идей среди крестьянства. После разгрома книжной лавки Ромася юноша отправился на Каспий, работал там на рыболовных промыслах.

Пережитое за все эти годы породило позже автобиографическую прозу М. Горького; повести о первых трех периодах своей жизни он назвал соответственно их содержанию: «Детство», «В людях», «Мои университеты» (1913–1923).

После пребывания на Каспии началось «хождение по Руси». Пешков исходил пешком, зарабатывая трудом на пропитание, средние и южные области России. В перерыве между странствиями жил в Нижнем Новгороде (1889–1891), исполняя разную черную работу, потом был письмоводителем у адвоката; участвовал в революционной конспиративной деятельности, за что был впервые арестован (1889). В Нижнем познакомился с В. Г. Короленко, который поддержал творческие начинания «этого самородка с несомненным литературным талантом».

2. Романтические идеи в раннем творчестве М. Горького

Особую группу в творчестве писателя 1890-х годов составляют романтические произведения («Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «О маленькой фее и молодом чабане», «Песня о Соколе», «Немой», «Хан и его сын»и др.). Писатель дает новое дыхание этому литературному направлению (романтизму), утратившему свое влияние уже к середине ХIХ века.

Что же заставило Горького обратиться к романтизму? Уже в ранней, творчески незрелой поэме писателя звучат слова: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться». Эти слова могут послужить эпиграфом ко всему творчеству Горького. Мотив несогласия с действительностью, в которой царят «свинцовые мерзости», существует социальная несправедливость, угнетение одних людей другими, жестокость, насилие, нищета, является ведущим. Горький мечтает о личности сильной, независимой, свободной, «с солнцем в крови». Но в реальной жизни и даже в современной писателю литературе не было таких людей, поэтому писатель прямо заявил, «...что роскошное зеркало русской литературы почему-то не отразило вспышек народного гнева...», и обвинил литературу в том, что она не искала «героев, она любила рассказывать о людях, сильных только в терпении, кротких, мягких, мечтающих о рае на небесах, безмолвно страдающих на земле». Такая позиция была неприемлема для писателя-максималиста. Поэтому Горький и обратился к романтизму, который позволил ему изобразить героя-деятеля. Романтические произведения Горького проникнуты пафосом жизнеутверждения и веры в человека.

Для романтических произведений Горького характерны следующие черты:

тип героя – герой резко выделяется из окружающей среды (вспомним формулу романтизма : «исключительный герой в исключительных обстоятельствах»), он отвержен, одинок, противопоставлен миру обыденной реальности (ср. Сокол – Уж), абстрактно красив (герои Горького не наделены развернутыми портретными и психологическими характеристиками), горд, независим; этот герой готов поспорить с самой судьбой, отстаивая свое право на свободу (а это главная ценность, ради которой стоит идти на смерть);

Традиционный выбор темы вольнолюбия (свободы личности), поэтизация свободы (конфликт «разум-чувство» трансформируется в произведениях Горького в конфликт «чувство-свобода» («Макар Чудра»); автор использует образы-символы, традиционные в творчестве романтиков, – море, степь, небо, ветер, сокол (буревестник));

Герои действуют не в реальном, а в вымышленном мире (писатель обращается к легенде, сказке, были – фольклорному материалу);

Особую роль играет пейзаж, выступая одновременно и фоном и героем повествования (легенда о Данко, «Старуха Изергиль»);

Использование особых изобразительных средств: гиперболы (в описании чувств, мыслей, поступков, портрета), эпитетов, метафор, сравнений, олицетворений, высокоторжественной лексики (что роднит прозу с поэзией);

Часто встречается обрамляющая композиция (рассказ в рассказе). Такая композиция повествования подчинена одной цели: возможно более полному воссозданию образа главного героя.

Помимо рассказчика (старуха Изергиль, Макар Чудра) введен также образ «проходящего», слушателя (образ повествователя). Этот образ не проявляет себя прямо, но необходим для выражения авторской позиции.

Романтический герой задуман как разрушитель сонного прозябания большинства. О цыгане Лойко Зобаре («Макар Чудра») сказано: «С таким человеком ты и сам лучше становишься...» В кровавой драме, развернувшейся между ним и Раддой, тоже таится неприятие обычной человеческой судьбы. В валашской сказке «О маленькой фее и молодом чабане» (1892) юный чабан мечтает «идти куда-нибудь далеко, далеко, где бы не было бы ничего такого, что он знал...», а фея Майя может жить только в родном лесу. Героиня «Девушки и Смерти» (начало 90-х гг., опубл. в 1917 г.) несет в своем сердце «нездешнюю силу» и «нездешний свет». Всюду скучной повседневности противостоят редкой энергии душевные порывы. Чудра так завершает свой сказ: «...иди своим путем, не сворачивая в сторону. Прямо и иди. Может, и не загинешь даром».

Воспев яркую личность, следующую своим путем, Горький обратился к острым душевным конфликтам легендарных героев. В целом ряде романтических повествований «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе» (1895–1899), «Хан и его сын» (1896), «Немой» (1896) отражено неоднородное столкновение, чаще трагическое, между мечтой, одухотворенным чувством, влечением к Прекрасному и страхом перед жизнью, тупым равнодушием к красоте.

3 Рассказ «Старуха Изергиль» - осознание личности человека

Рассказ был напечатан в 1894 году в «Самарской газете», где Горький получил место постоянного сотрудника. Идейно и тематически это произведение близко рассказу «Макар Чудра». Во-первых, писатель здесь усложнил композицию. Он использовал двойное обрамление. В качестве первой «рамки» традиционно выступает морской пейзаж, таинственный и фантастичный. На его фоне выделяется образ главной героини – старой цыганки Изергиль, которая рассказывает случайному слушателю (образ повествователя) историю своей жизни. Образ старухи наделен теми же качествами, что и образ Макара Чудры в одноименном рассказе. Ей свойственны бескомпромиссность, стремление к личной свободе, восхищение сильными личностями. И вставленные в ее рассказ легенды (первая – о гордеце Ларре, вторая – о Данко), помимо того, что выполняют функцию второй «рамки», позволяют также глубже понять и осмыслить жизненную позицию главной героини. В этих легендах рассказано о событиях давно минувших дней, а герои являются выразителями двух противоположных точек зрения (антитеза) на проблему смысла жизни.

Осуждение индивидуализма и утверждение героического подвига во имя свободы и счастья народа – такова идея рассказа «Старуха Изергиль».

Рассказ построен своеобразно: при внутреннем единстве идеи и тона он состоит из трех как бы самостоятельных частей. Первая часть – легенда о Ларре, вторая – рассказ Изергиль о своей молодости, третья – легенда о Данко. При этом первая и третья части – легенды о Ларре и Данко – противоположны друг другу. Характерная черта рассказа заключается в том, что в нем два рассказчика и соответственно этому два повествовательных плана. Общее повествование ведется от имени автора, который выступает со своими раздумьями, размышлениями, оценками. Он подчеркивает в заключение красоту сказки о Данко. И второй рассказчик – старуха Изергиль, которая хранит в своей памяти народные предания о подвиге, о злом и добром в человеческой жизни.

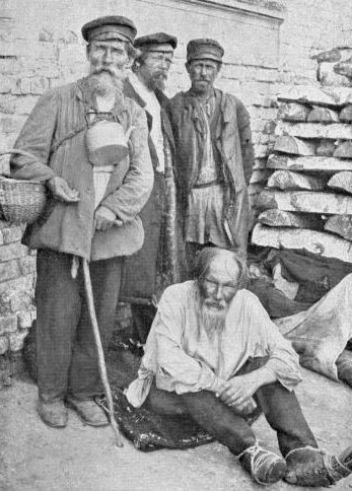

Могучими, сильными и почти сказочными богатырями изображены и люди, окружающие старуху Изергиль.

О молдаванах Горький пишет так:

«Они шли, пели и смеялись; мужчины – бронзовые, с пышными, черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки – веселые, гибкие, с темно-синими глазами, тоже бронзовые...

Эти люди по своему облику немногим отличаются от Лойко Зобара, Радды и Данко. Таким образом в жизни подчеркивались романтические и героические черты. Они же даны и в биографии Изергиль. Сделано это для того, чтобы оттенить важную мысль: героическая романтика не противостоит жизни, она только в более сильной и яркой форме выражает то, что заложено в самой действительности.

В первой легенде рассказано об «антигерое» – себялюбце и гордеце Ларре, который, будучи сыном орла и смертной женщины, исполнен презрения к людям, их законам, их образу жизни.

Ларра – воплощение крайнего индивидуализма. Он считает себя первым на земле. Он не считает для себя нужным подчиняться законам человеческого сообщества, поэтому легко идет на преступление – убийство отказавшей ему девушки. За это он отвержен человеческим обществом, изгнан из среды людей. Сначала он не чувствует себя наказанным, но жизнь в одиночестве заставляет его просить о смерти. Люди же отказывают ему в этом, и даже земля не хочет принимать его в свое лоно. Так превращается он в вечного скитальца, в тень, и нет ему нигде приюта и покоя. И величайшее благо – жизнь – становится для него безысходной мукой.

Рассказчица, а вместе с ней и автор, дает нам понять, что жизнь, прожитая во имя удовлетворения своих личных амбиций, не имеет смысла.

Во второй легенде представлен иной герой, Данко. Он так же, как и Ларра красив и горд, так же выделяется из толпы людей. Но Данко, в отличие от Ларры, личность героическая. Вся его короткая жизнь отдана людям. Данко ведет свой народ на волю из рабской жизни: из мрака топких болот и темных лесов выводит он отчаявшихся соплеменников к свету (читай, к иной жизни). На пути возникали необычайные трудности, неодолимые препятствия. И когда, утомленные трудным путем, люди упали духом, когда они стали упрекать Данко в неумении управлять ими, заколебались и готовы были повернуть обратно, сердце героя вспыхнуло огнем желания спасти их. И чтобы осветить трудный и долгий путь и поддержать сомневающихся и уставших, он вырвал из своей груди сердце, которое как факел горит от огромной любви и сострадания к людям, и высоко поднял его над головой.

«Оно пылало так ярко; как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.

– Идем! – крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям».

Идею беззаветной любви к людям, героического самопожертвования во имя счастья народа утверждает Горький в легенде о Данко.

Итак, свобода Ларры – это индивидуалистическая, эгоистическая свобода, превращающаяся в наказание одиночеством. Свобода Данко – это свобода альтруистическая, необходимая во имя бескорыстного служения людям.

Легенды о Ларре и Данко условны, они нужны для того, чтобы прояснить мировоззрение главной героини и точку зрения автора.

Действительно, центральное место в произведении занимает все же рассказ самой Изергиль о своей жизни. Это история встреч и расставаний, непродолжительных романов, которые не оставляют заметного следа в душе героини. Рассказывая о своих увлечениях, героиня акцентирует внимание слушателя на себе самой, на своей неукротимой жажде жизни и любви. Но ни один из ее возлюбленных не описан подробно, даже имена некоторых уже стерлись из ее памяти. Они, как тени, проходят перед слушателем: черноусый рыбак с Прута, огненно-рыжий гуцул, важный турок, его сын, «маленький полячок». Но только ради последнего возлюбленного, Аркадэка, Изергиль рискует своей жизнью. Аркадэк – героическая личность. Он сражался за свободу греков и готов был совершить подвиг, « готов был идти на край света, чтобы делать что-нибудь». Чтобы спасти его из плена, Изергиль, переодевшись нищенкой, проникает в деревню, где в тюрьме томится ее возлюбленный и его товарищи. Ей приходится убить часового. Но услышав лживую благодарность, Изергиль сама отвергает возлюбленного. В итоге непокорная и гордая Изергиль становится как все люди: обзаводится семьей, растит детей, а состарившись, рассказывает молодым легенды и сказки, напоминая о былых, героических временах.

Сама Изергиль прожила по-своему значительную и красочную жизнь. Она любила помогать хорошим людям.

Но ей не хватало того, что мы называем идеалом. И лишь Данко воплотил в себе высшее понимание красоты и величия человека, пожертвовав своей жизнью ради счастья народа. Так в самой композиции рассказа раскрывается его идея.

Какой же тип личности представлен в образе старухи Изергиль? Сама старуха сближает свою жизнь с жизнью Данко, именно этот герой является для нее примером. Действительно, можно в ее жизни найти сходные черты: способность к подвигу во имя любви, жизнь среди людей. Именно ей принадлежат афористические высказывания: «Красивые всегда смелы», «В жизни всегда есть место подвигу».

Но все-таки образ старухи лишен цельности, можно заметить некоторые противоречия: ее чувства порой неглубоки, поверхностны, поступки непредсказуемы, спонтанны, эгоистичны. Эти черты сближают ее с Ларрой. Таким образом, характер Изергиль неоднозначен, противоречив.

Но помимо точки зрения самой героини в рассказе выражена и точка зрения автора-повествователя. Повествователь изредка задает вопросы старухе, интересуясь судьбой ее возлюбленных. И именно из ее ответов становится ясно, что Изергиль не очень обеспокоена их судьбой. Она объясняет такое равнодушие к людям по-своему: «Я была счастлива на это: никогда не встречалась больше с теми, которых когда-то любила. Это нехорошие встречи, все равно как бы с покойниками...» Автор не принимает такое объяснение, и мы чувствуем, что он все-таки склонен считать тип личности Изергиль, близкой к типу личности Ларры. Портретная характеристика Изергиль, данная автором-повествователем, еще раз подчеркивает это сходство: «Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями... На месте щек были черные ямы, и в одной из них лежала прядь пепельно-седых волос... Кожа на лице, шее и руках вся изрезана морщинами...» Такой портрет придает сходство с Ларрой, который «уже стал теперь, как тень».

Итак, центральный образ рассказа вовсе не идеален, а скорее, противоречив. Это свидетельствует о том, что сознание героя-индивидуалиста анархично, его вольнолюбие может быть направлено как во благо, так и во зло людям.

В рассказе «Старуха Изергиль» Ларра, считавший себя «первым на земле», уподоблен могучему зверю: «Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу»; «у него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого». А по прошествии лет выясняется, что этот «сын орла и женщины» лишен сердца: Ларра хотел вонзить в себя нож, но «сломался нож – точно в камень ударили им». Страшна и закономерна постигшая его кара – быть тенью: «Он не понимает ни речи людей, ни их поступков – ничего». В образе Ларры воссоздана античеловеческая сущность.

Данко взрастил в себе неиссякаемую любовь к тем, кто «были как звери», «как волки», окружившие его, «чтобы легче им было схватить и убить Данко». И только одно желание владело им – вытеснить из их сознания мрак, жестокость, страх перед темным лесом, откуда «смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное». Светлое чувство Данко было рождено глубокой тоской при виде соплеменников, утративших человеческий облик. И сердце героя загорелось и сгорело, чтобы рассеять тьму не только лесную, но прежде всего душевную. Печален заключительный акцент: спасенные не заметили упавшего рядом «гордого сердца», и один из них, «боясь чего-то», наступил на него ногой. Дар самоотверженного сострадания будто и не достиг; высшей своей цели.

Рассказ «Старуха Изергиль» в двух легендарных частях и воспоминаниях женщины о возлюбленных ее молодости доносит горькую правду о двойственном роде людском. Он от века соединил в себе антиподов: красавцев, которые любят, и «стариков от рождения». Поэтому рассказ пронизан символическими параллелями: света и тьмы, солнца и болотного холода, огненного сердца и каменной плоти. Жажда полного преодоления низменного опыта остается неосуществленной, люди продолжают жить двояко.

Заключение

Легенда о Ларре, рассказ Изергиль и легенда о Данко на первый взгляд кажутся самостоятельными, существующими независимо друг от друга. На самом деле это не так. Каждая из трех частей рассказа выражает общую идею и отвечает на вопрос, в чем счастье человека.

Себялюбца Ларру народ решает наказать вечным одиночеством. И величайшее благо – жизнь – становится для него безысходной мукой.

Существенную роль играет в рассказе старуха Изергиль. Полностью сохраняя реалистический характер образа, Горький вместе с тем рисует человека «мятежной жизни». Разумеется, «мятежная жизнь» Изергиль и подвиг Данко – явления разные, и Горький их не отождествляет. Но образ рассказчицы усиливает общий романтический колорит произведения.

Изергиль с восторгом говорит о людях с сильной волей, с могучими и яркими, характерами, способных к подвигу. Она вспоминает своего возлюбленного: «...он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам».

Романтический характер носит в «Старухе Изергиль» и самая манера письма Горького. Писатель подчеркивает и в людях, и в природе по преимуществу необыкновенное, возвышенное и прекрасное. Когда Изергиль рассказывает о Ларре и Данко, по небу бродят обрывки туч «пышных, странных очертаний и красок», небо украшено золотыми крапинками звезд. «Все это – звуки и запахи, тучи и люди – было странно красиво и грустно, казалось началом чудной сказки».

Здесь все выразительные средства подчинены не столько стремлению точно изобразить предмет или явления, сколько создать определенное повышенное настроение. Этому служат и обильно употребляемые гиперболы, и лирически окрашенные эпитеты, и сравнения.

Список использованных источников

1. Дементьев А., Наумов Е., Плоткин Л. Русская советская литература. Учебник для 10 классов средней школы. Изд-е 22-е. – М.: Просвещение, 1973.

2. Ерёмина О. А. Поурочное планирование по литературе. 8 класс к учебнику-хрестоматии «Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / Авт.-сост. В. Я. Коровина и др. – М.: Просвещение, 2002»: Методическое пособие / О. А. Ерёмина. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 256 с.

3. Русская литература ХХ века. Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1 / Л.А. Смирнова, А.М. Турков, В.П. Журавлев и др.; Сост. Е. П. Пронина; Под ред. В. П. Журавлева. – 2-е изд. – М.: Просвещение. 1998. – 335 с.

4. Советская литература: учебное пособие для 6-7 кл. вечерних (сменных) школ, изд.-е 4-е. / Составитель Е. В. Квятковский.

5. Толкунова Т. В., Алиева Л. Ю., Бабина Н. Н., Черненькова О. Б. Готовимся к экзамену по литературе: Лекции. Вопросы и задания. – М.: Айрис-Пресс, 2004. – 384 с. – (Домашний репетитор).

6. Экзаменационные вопросы и ответы. Литература. 9-й и 11-й классы. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 352 с.

Родился 16 марта 1868 года в г. Нижний Новгород в небогатой семье столяра. Настоящее имя Максима Горького - Алексей Максимович Пешков. Родители его рано умерли, и маленький Алексей остался жить с дедом. Наставницей же в литературе стала его бабушка, которая и провела внука в мир народной поэзии. Он написал о ней кратко, но с большой нежностью: «В те годы я был наполнен стихами бабушки, как улей мёдом; кажется, я и думал в формах её стихов».

Детство Горького прошло в жестких, тяжелых условиях. С ранних лет будущий писатель был вынужден заниматься подработками, зарабатывая на жизнь чем только придется.

Обучение и начало литературной деятельности

В жизни Горького всего два года были посвящены учебе в Нижегородском училище. Затем из-за бедности он пошел работать, но постоянно занимался самообучением. 1887 год был одним из самых трудных в биографии Горького. Из-за навалившихся бед он пытался покончить с собой, тем не менее, выжил.

Путешествуя по стране, Горький пропагандировал революцию, за что был взят под надзор полиции, а затем впервые арестован в 1888 году.

Первый напечатанный рассказ Горького «Макар Чудра» вышел в 1892 году. Затем, опубликованные в 1898 году сочинения в двух томах «Очерки и рассказы», принесли писателю известность.

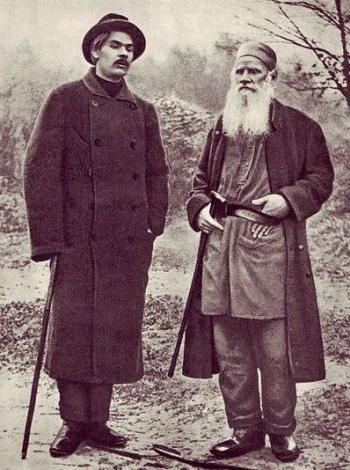

В 1900-1901 годах пишет роман «Трое», знакомится с Антоном Чеховым и Львом Толстым.

В 1902 году ему было присвоено звание члена Императорской академии наук, однако по приказу Николая II вскоре признано недействительным.

К известным произведениям Горького относятся: рассказ «Старуха Изергиль», пьесы «Мещане» и «На дне», повести «Детство» и «В людях», роман «Жизнь Клима Самгина», который автор так и не закончил, а также многие циклы рассказов.

Горький также писал сказки для детей. Среди них: «Сказка про Иванушку-дурачка», «Воробьишко», «Самовар», «Сказки об Италии» и другие. Вспоминая о своем трудном детстве, Горький уделял особое внимание детям, организовывал праздники для детей из бедных семей, выпускал детский журнал.

Эмиграции, возвращение на Родину

В 1906 году в биографии Максима Горького произошел переезд в США, затем в Италию, где он прожил до 1913 года. Даже там творчество Горького защищало революцию. Вернувшись в Россию, он останавливается в Петербурге. Тут Горький работает в издательствах, занимается общественной деятельностью. В 1921 году из-за обострившейся болезни, по настоянию Владимира Ленина и разногласий с властью вновь уезжает за границу. В СССР писатель окончательно возвращается в октябре 1932 года.

В 1906 году в биографии Максима Горького произошел переезд в США, затем в Италию, где он прожил до 1913 года. Даже там творчество Горького защищало революцию. Вернувшись в Россию, он останавливается в Петербурге. Тут Горький работает в издательствах, занимается общественной деятельностью. В 1921 году из-за обострившейся болезни, по настоянию Владимира Ленина и разногласий с властью вновь уезжает за границу. В СССР писатель окончательно возвращается в октябре 1932 года.

Последние годы

На родине он продолжает активно заниматься писательством, выпускает газеты и журналы.

Умер Максим Горький 18 июня 1936 года в поселке Горки при загадочных обстоятельствах. Ходили слухи, что причиной его смерти стало отравление и многие в этом обвиняли Сталина. Однако эта версия так и не подтвердилась.

Горький Максим, русский писатель, публицист, общественный деятель

В литературу ему помог войти В.Г. Короленко. В 1892 Горький впервые выступил в печати с рассказом «Макар Чудра». С этого момента начал систематически заниматься литературным трудом. Большой резонанс имел сборник «Очерки и рассказы». В романе «Мать» сочувственно показал нарастание революционного движения в России. В пьесе «На дне» поставил вопрос о свободе и назначении человека.

Многие произведения писателя становились литературной сенсацией: автобиографический триптих «Детство», «В людях», «Мои университеты»; пьеса «Егор Булычов и другие», незавершённый роман-эпопея «Жизнь Клима Самгина».

За границей и после возвращения в Россию Горький оказывал большое влияние на формирование идейно-эстетических принципов советской литературы, в том числе теории социалистического реализма.

Максим Горький - выдающийся русский писатель, мыслитель, драматург и прозаик. Он также считался родоначальником советской литературы. Родился 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде в семье столяра. Довольно рано остался без родителей и был воспитан деспотичным по натуре дедом. Образование мальчика продлилось всего два года, после чего он должен был бросить учебу и пойти на заработки. Благодаря способности к самообразованию и блестящей памяти ему удалось все же приобрести знания в разных областях.

В 1884 году будущий писатель безуспешно пытался поступить в Казанский университет. Здесь же он познакомился с марксистским кружком и увлекся пропагандистской литературой. Через несколько лет он был арестован за связь с кружком, а затем направлен сторожем на железную дорогу. Про жизнь в этот период он позже напишет автобиографичный рассказ «Сторож».

В начале XX века произошло знакомство с Чеховым и Толстым, а также вышел в свет роман «Трое». В этот же период Горький увлекся драматургией. Вышли в свет пьесы «Мещане» и «На дне». В 1902 году его избирают в почетные академики Императорской АН. Наряду с литературной деятельностью до 1913 года он работает в издательстве «Знание». В 1906 году Горький выезжает за границу, где создает сатирические очерки о французской и американской буржуазии. На итальянском острове Капри писатель провел 7 лет для лечения развившегося туберкулеза. В этот период он написал «Исповедь», «Жизнь ненужного человека», «Сказки об Италии».

Второй отъезд за границу произошел в 1921 году. Он был связан с возобновлением болезни и с обострением разногласий с новой властью. На протяжении трех лет Горький жил в Германии, Чехии и Финляндии. С 1924 году переехал в Италию, где опубликовал свои воспоминания о Ленине. В 1928 году по приглашению Сталина писатель посещает родину. В 1932 году он окончательно возвращается в СССР. В этот же период он работает над романом «Жизнь Клима Самгина», который так и не был дописан. В мае 1934 года неожиданно умер сын писателя - Максим Пешков. Сам Горький пережил сына всего на два года. Он умер 18 июня 1936 года в Горках. Прах писателя был помещен в Кремлёвской стене.

Источники: all-biography.ru, citaty.su, homeworkapple.ucoz.org, www.sdamna5.ru, vsesochineniya.ru

Автор(ы):

Дроздова Вера Александровна

Место работы, должность:

МБОУ «СОШ № 3 МО «Ахтубинский район»

Астраханская область

Характеристики урока (занятия)

Уровень образования:

Основное общее образование

Целевая аудитория:

Учащийся (студент)

Целевая аудитория:

Учитель (преподаватель)

Класс(ы):

Класс(ы):

Класс(ы):

Предмет(ы):

Литература

Цель урока:

познакомить с жизнью и творчеством М. Горького, обратив внимание на сложность судьбы писателя, неоднозначность его творческого пути

Тип урока:

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний

Учащихся в классе (аудитории):

Используемые учебники и учебные пособия:

Анненков Ю. Дневник моих встреч

Русская литература XX века. 11 класс. Часть 1. Под ред. Журавлева В.П.- М.: Просвещение, 2004.

Используемое оборудование:

инструктивные карты

кейсы с набором биографических и публицистических материалов

учебник литературы

ноутбуки

мультимедийный проектор

Краткое описание:

Урок проходит с использованием презентации, в которой содержатся сведения о нелегком жизненном пути М. Горького, истоках его творчества, общественной деятельности и нравственных терзаниях писателя, краткая библиография.

Максим Горький (настоящие имя и фамилия Алексей Максимович Пешков) (1868-1936), русский писатель, публицист.

Псевдоним «Горький» Алексей Максимович придумал сам. Впоследствии он говорил Калюжному: «Не писать же мне в литературе — Пешков…».

Детство

Алексей Максимович Пешков родился в Нижнем Новгороде, в семье столяра Максима Савватьевича Пешкова.

Мать — Варвара Васильевна, урождённая Каширина (1842—1879) — из мещанской семьи.

1873-1878 гг. После смерти отца живет с матерью в семье деда Василия Каширина, владельца красильной мастерской.

1879-1884 гг. После смерти матери дед отправляет Алешу «в люди».

Юность

В 1884 г. Алексей Пешков безуспешно пытается поступить в университет. Работает на пристанях.

12 декабря 1887 г. После смерти деда и бабушки, в результате мучительного разлада между мечтой и действительностью Алеша Пешков пытается покончить с собой.

1891 г. Уходит из Нижнего Новгорода путешествовать «по Руси».

Образование

Настоящего образования Горький не получил, закончив лишь ремесленное училище. Жажда знаний утолялась самостоятельно, он рос "самоучкой". Тяжелая работа (посудник на пароходе, "мальчик" в магазине, ученик в иконописной мастерской, десятник на ярмарочных постройках и др.) и ранние лишения преподали хорошее знание жизни и внушили мечты о переустройстве мира. "Мы в мир пришли, чтобы не соглашаться..." сохранившийся фрагмент уничтоженной поэмы молодого Пешкова "Песнь старого дуба".

Начало творческого пути

Горький начинал как провинциальный газетчик (печатался под именем Иегудиил Хламида). Псевдоним М. Горький (письма и документы подписывал настоящей фамилией А. Пешков; обозначения "А. М. Горький" и "Алексей Максимович Горький" контаминируют псевдоним с настоящим именем) появился в 1892 году в тифлисской газете "Кавказ", где был напечатан первый рассказ "Макар Чудра". В 1895 году, благодаря помощи В. Г. Короленко, опубликовался в популярнейшем журнале "Русское богатство" (рассказ "Челкаш"). В 1898 году в Петербурге вышла книга "Очерки и рассказы", имевшая сенсационный успех. В 1899 году появились поэма в прозе "Двадцать шесть и одна" и первая большая повесть "Фома Гордеев". Слава Горького росла с невероятной быстротой и вскоре сравнялась с популярностью Чехова и Льва Толстого.

В 1901 году встал во главе издательства товарищества "Знание" и вскоре стал выпускать "Сборники товарищества "Знание", где печатались И. А. Бунин, Л. Н. Андреев, А. И. Куприн, В. В. Вересаев, Е. Н. Чириков, Н. Д. Телешов, А. С. Серафимович и др.

Вершина раннего творчества, пьеса "На дне", в огромной степени обязана своей славой постановке К. С. Станиславского в Московском художественном театре (1902; играли Станиславский, В. И. Качалов, И. М. Москвин, Книппер-Чехова и др.) В 1903 году в берлинском Kleines Theater состоялось представление "На дне" с Рихардом Валлентином в роли Сатина. Другие пьесы Горького "Мещане" (1901), "Дачники" (1904), "Дети солнца", "Варвары" (обе 1905), "Враги" (1906) не имели такого сенсационного успеха в России и Европе.

Между двух революций (1905 - 1917)

После поражения революции 1905-1907 годов Горький эмигрировал на остров Капри (Италия). "Каприйский" период творчества заставил пересмотреть сложившееся в критике представление о "конце Горького" (Д. В. Философов), которое было вызвано его увлечениями политической борьбой и идеями социализма, нашедшими отражение в повести "Мать" (1906; вторая редакция 1907). Он создает повести "Городок Окуров" (1909), "Детство" (1913-1914), "В людях" (1915-1916), цикл рассказов "По Руси" (1912-1917). Споры в критике вызвала повесть "Исповедь" (1908), высоко оцененная Блоком. В ней впервые прозвучала тема богостроительства, которое Горький с А. В. Луначарским и А. А. Богдановым проповедовал в каприйской партийной школе для рабочих, что вызвало его расхождения с Лениным, ненавидевшим "заигрывание с боженькой".

Первая мировая война тяжело отразилась на душевном состоянии Горького. Она символизировала начало исторического краха его идеи "коллективного разума", к которой он пришел после разочарования ницшевским индивидуализмом (по мнению Т. Манна, Горький протянул мост от Ницше к социализму).

Годы эмиграции

С 1921 по 1928 год Горький жил в эмиграции, куда отправился после слишком настойчивых советов Ленина. Поселился в Сорренто (Италия), не прерывая связей с молодой советской литературой (Л. М. Леоновым, В. В. Ивановым, А. А. Фадеевым, И. Э. Бабелем и др.) Написал цикл "Рассказы 1922-1924 годов", "Заметки из дневника" (1924), роман "Дело Артамоновых" (1925), начал работать над романом-эпопеей "Жизнь Клима Самгина" (1925-1936).

Современники отмечали экспериментальный характер произведений Горького этого времени, которые создавались с несомненной оглядкой на формальные искания русской прозы 1920-х годов.

Возвращение

В 1928 году Горький совершил "пробную" поездку в Советский Союз (в связи с чествованием, устроенным по поводу его 60-летия), до этого вступив в осторожные переговоры со сталинским руководством. Апофеоз встречи на Белорусском вокзале решил дело; Горький возвратился на родину. Как художник он целиком погрузился в создание "Жизни Клима Самгина", панорамной картины России за сорок лет. Как политик фактически обеспечивал Сталину моральное прикрытие перед лицом мирового сообщества. Его многочисленные статьи создавали апологетический образ вождя и молчали о подавлении в стране свободы мысли и искусства - фактах, о которых Горький не мог не знать. Он встал во главе создания коллективной писательской книги, воспевшей строительство заключенными Беломорско-Балтийского канала им. Сталина. Организовал и поддерживал множество предприятий: издательство "Аcademia", книжные серии "История фабрик и заводов", "История гражданской войны", журнал "Литературная учеба", а также Литературный институт, затем названный его именем. В 1934 году возглавил Союз писателей СССР, созданный по его инициативе.

Личная жизнь

Жена в 1896—1903 гг. — Екатерина Павловна Пешкова (урождённая Волжина) (1876—1965). Развод официально не оформлялся.

Сын — Максим Алексеевич Пешков (1897—1934)

Внучка — Пешкова, Марфа Максимовна, её муж Берия, Серго Лаврентьевич

Внучка — Пешкова, Дарья Максимовна, её муж Граве, Александр Константинович

Дочь — Екатерина Алексеевна Пешкова (1898—1903)

Приёмный и крёстный сын — Пешков, Зиновий Алексеевич, брат Якова Свердлова, крестник Горького, взявший его фамилию, и де факто приёмный сын.

Фактическая жена в 1903—1919 г.г. — Мария Фёдоровна Андреева (1868—1953) — актриса, революционерка, советский государственный и партийный деятель

Сожительница в 1920—1933 гг. — Будберг, Мария Игнатьевна (1892—1974) — баронесса, авантюристка.

Обстоятельства смерти

Обстоятельства смерти Максима Горького и его сына многими считаются «подозрительными», ходили слухи об отравлении, которые, впрочем, не нашли подтверждения. 27 мая 1936 года после посещения могилы сына, Горький простудился на холодной ветреной погоде и заболел. Проболел три недели, и 18 июня скончался. На похоронах, в числе прочих, гроб с телом Горького несли Молотов и Сталин. Интересно, что среди других обвинений Генриха Ягоды на Третьем Московском процессе 1938 года было обвинение в отравлении сына Горького. Согласно допросам Ягоды, Максим Горький был убит по приказу Троцкого, а убийство сына Горького, Максима Пешкова, было его личной инициативой. Некоторые публикации в смерти Горького обвиняют Сталина. Важным прецедентом медицинской стороны обвинений в «деле врачей» был Третий московский процесс (1938), где среди подсудимых были три врача (Казаков, Левин и Плетнёв), обвинявшиеся в убийствах Горького и других.

Домашнее задание

Составить тест (минимум 10 вопросов) по биографии М.Горького.

Прочитать рассказ М.Горького (на свой выбор), подготовить краткий пересказ и письменный анализ прочитанного рассказа.

Великий русский писатель Максим Горький (Пешков Алексей Максимович) родился 16 марта 1868 года в Нижнем Новгороде - скончался 18 июня 1936 года в Горках. В раннем возрасте "пошел в люди", по его собственному выражению. Жил трудно, ночевал в трущобах среди всякого сброда, странствовал, перебивался случайным куском хлеба. Прошел огромные территории, побывал на Дону, в Украине, в Поволжье, в Южной Бессарабии, на Кавказе и в Крыму.

Начало

Активно занимался общественно-политической деятельностью, за что не раз подвергался аресту. В 1906-м уехал за границу, где стал успешно писать свои произведения. К 1910 году Горький приобрел известность, его творчество вызывало огромный интерес. Ранее, в 1904 году стали выходить критические статьи, а затем и книги "О Горьком". Произведения Горького заинтересовали политиков и общественных деятелей. Некоторые из них считали, что писатель слишком вольно трактует события, происходящие в стране. Все то, что писал Максим Горький, произведения для театра или публицистические очерки, короткие рассказы или многостраничные повести, вызывало резонанс и нередко сопровождалось антиправительственными выступлениями. В годы 1-й мировой войны писатель занял откровенно антимилитаристскую позицию. года встретил восторженно, а свою квартиру в Петрограде превратил в явку для политических деятелей. Нередко Максим Горький, произведения которого становились все более злободневными, выступал с рецензиями на собственное творчество, дабы избежать неправильного толкования.

Заграница

В 1921 году писатель отправляется за границу для прохождения курса лечения. В течение трех лет Максим Горький жил в Хельсинки, Праге и Берлине, затем переехал в Италию и поселился в городе Сорренто. Там он занялся публикациями своих воспоминаний о Ленине. В 1925-м написал роман "Дело Артамоновых". Все произведения Горького того времени были политизированы.

Возвращение в Россию

Год 1928 стал для Горького переломным. По приглашению Сталина он возвращается в Россию и на протяжении месяца переезжает из города в город, встречается с людьми, знакомится с достижениями в промышленности, наблюдает, как развивается социалистическое строительство. Затем Максим Горький уезжает в Италию. Однако в следующем (1929) году писатель вновь приезжает в Россию и на этот раз посещает Соловецкие лагеря особого назначения. Отзывы при этом оставляет самые положительные. Об этой поездке Горького упомянул Александр Солженицын в своем романе

Окончательное возвращение писателя в Советский Союз произошло в октябре 1932 года. С этого времени Горький проживает в бывшем на Спиридоновке, на даче в Горках, а на отдых ездит в Крым.

Первый съезд писателей

Спустя некоторое время литератор получает политический заказ от Сталина, который поручает ему подготовку 1-го съезда советских писателей. В свете этого поручения Максим Горький создает несколько новых газет и журналов, выпускает книжные серии на тему истории советских заводов и фабрик, гражданской войны и некоторых других событий советского времени. Тогда же им были написаны пьесы: "Егор Булычев и другие", "Достигаев и другие". Некоторые произведения Горького, написанные ранее, также использовались им при подготовке первого съезда писателей, который состоялся в августе 1934 года. На съезде в основном решались организационные вопросы, выбиралось руководство будущего Союза писателей СССР, создавались писательские разделы по жанрам. Произведения Горького также обошли вниманием на 1-м съезде писателей, однако он был избран председателем правления. В целом мероприятие было признано удачным, и Сталин лично поблагодарил Максима Горького за его плодотворный труд.

Популярность

М. Горький, произведения которого на протяжении многих лет вызывали ожесточенные споры в среде интеллигенции, старался принимать участие в обсуждении своих книг и особенно театральных пьес. Время от времени писатель посещал театры, где мог воочию убедиться в том, что люди неравнодушны к его творчеству. И действительно для многих писатель М. Горький, произведения которого были понятны простому человеку, стал проводником новой жизни. Театральные зрители ходили на спектакль по нескольку раз, читали и перечитывали книги.

Ранние романтические произведения Горького

Творчество писателя можно условно разделить на несколько категорий. Ранние произведения Горького романтичны и даже сентиментальны. В них еще не чувствуется жесткости политических настроений, которой пропитаны более поздние рассказы и повести писателя.

Первый рассказ писателя "Макар Чудра" - о цыганской мимолетной любви. Не потому мимолетной, что "пришла любовь и ушла", а потому что продолжалась всего одну ночь, без единого прикосновения. Жила любовь в душе, не касаясь тела. А потом смерть девушки от руки любимого, ушла из жизни гордая цыганка Рада, а за ней и сам Лойко Зобар - поплыли вместе по небу, рука об руку.

Потрясающий сюжет, невероятной силы повествование. Рассказ "Макар Чудра" стал на долгие годы визитной карточкой Максима Горького, прочно заняв первое место в списке "ранние произведения Горького".

Писатель много и плодотворно работал в молодости. Ранние романтические произведения Горького - это цикл рассказов, героями которых стали Данко, Сокол, Челкаш и другие.

Короткая повесть о духовном превосходстве заставляет задуматься. "Челкаш" - рассказ о простом человеке, несущем в себе высокие эстетические чувства. Бегство из родного дома, бродяжничество, Встреча двоих - один занимается привычным делом, другого приводит случай. Зависть, недоверие, готовность к покорной услужливости, страх и подобострастие Гаврилы противопоставляются смелости, уверенности в себе, свободолюбию Челкаша. Однако Челкаш обществу не нужен, в отличие от Гаврилы. Романтический пафос переплетается с трагическим. Описание природы в рассказе также окутано флером романтики.

В рассказах "Макар Чудра", "Старуха Изергиль" и, наконец, в "Песне о Соколе" прослеживается мотивация "безумства храбрых". Писатель помещает героев в непростые условия и затем, вне всякой логики, ведет их к финалу. Тем и интересно творчество великого писателя, что повествование непредсказуемо.

Произведение Горького "Старуха Изергиль" состоит из нескольких частей. Персонаж ее первого рассказа - сын орла и женщины, остроглазый Ларра, представлен эгоистом, неспособным на высокие чувства. Когда он услышал сентенцию о том, что неизбежно приходится платить за то, что взял, то выразил недоверие, заявив о том, что "хотелось бы остаться невредимым". Люди его отвергли, осудив на одиночество. Гордыня Ларры оказалась губительной для него самого.

Данко не менее горд, но он относится к людям с любовью. Поэтому добывает свободу, необходимую для поверивших ему соплеменников. Несмотря на угрозы сомневающихся в том, что он способен вывести племя из молодой вожак продолжает путь, увлекая людей за собой. А когда силы у всех были на исходе, а лес все не кончался, Данко разорвал себе грудь, вынул горящее сердце и его пламенем осветил путь, который вывел их на поляну. Неблагодарные соплеменники, вырвавшись на свободу, даже не взглянули в сторону Данко, когда он упал и умер. Люди побежали прочь, на бегу растоптали пылающее сердце и оно рассыпалось голубыми искрами.

Романтические произведения Горького оставляют в душе неизгладимый след. Читатели сопереживают героям, непредсказуемость сюжета держит в напряжении, а финал зачастую бывает неожиданным. Кроме того романтические произведения Горького отличаются глубокой моралью, которая ненавязчива, но заставляет задуматься.

Тема свободы личности доминирует в раннем творчестве писателя. Герои произведений Горького свободолюбивы и готовы даже жизнь отдать за право выбора своей собственной судьбы.

Поэма "Девушка и смерть" - яркий пример самопожертвования во имя любви. Молодая, полная жизни девушка идет на сделку со смертью, ради одной ночи любви. Она готова утром умереть без сожаления, лишь бы еще раз встретиться с любимым.

Царь, который считает себя всесильным, обрекает девушку на гибель только потому, что, возвращаясь с войны, пребывал в плохом расположении духа и ему не понравился ее счастливый смех. Смерть пощадила Любовь, девушка осталась жива и "костлявая с косой" уже была над ней не властна.

Романтичность присутствует и в "Песне о буревестнике". Гордая птица вольна, она черной молнии подобна, мечется между седой равниной моря и тучами, нависшими над волнами. Пусть буря сильнее грянет, смелая птица готова сразиться. А пингвину важно спрятать тело жирное в утесах, у него другое отношение к буре - как бы ни замочить перья.

Человек в произведениях Горького

Особый, утонченный психологизм Максима Горького присутствует во всех его рассказах, при этом личности всегда отведена главная роль. Даже бездомные бродяги, персонажи ночлежки, и те преподносятся писателем как уважаемые граждане, несмотря на их бедственное положение. Человек в произведениях Горького ставится во главу угла, все остальное вторично - описываемые события, политическая обстановка, даже действия государственных органов находятся на втором плане.

Повесть Горького "Детство"

Писатель рассказывает историю жизни мальчишки Алеши Пешкова, словно бы от своего имени. История невеселая, начинается со смерти отца и кончается смертью матери. Оставшись сиротой, мальчик услышал от деда, на следующий день после похорон матери: "Ты не медаль, на шее моей висеть тебе не пристало… Иди-ка ты в люди…". И выгнал.

Так оканчивается произведение Горького "Детство". А в середине было несколько лет жизни в доме деда, поджарого маленького старичка, который имел обыкновение по субботам пороть розгами всех, кто был слабее его. А уступали деду в силе только его внуки, живущие в доме, их он и бил наотмашь, положив на скамью.

Алексей рос, поддерживаемый матерью, а в доме висел густой туман вражды всех со всеми. Дядья дрались между собой, грозили деду, что и его прибьют, двоюродные братья пьянствовали, а жены их не успевали рожать. Алеша пытался сдружиться с соседскими мальчишками, однако их родители и прочие родственники находились в таких запутанных отношениях с его дедом, бабушкой и матерью, что общаться дети могли только через дыру в заборе.

"На дне"

В 1902 году Горький обратился к философской теме. Им была создана пьеса о людях, волею судьбы опустившихся на самое дно российского общества. Нескольких персонажей, обитателей ночлежки, писатель обрисовал с пугающей достоверностью. В центре повествования бездомные люди, находящиеся на грани отчаяния. Кто-то подумывает о самоубийстве, кто-то еще надеется на лучшее. Произведение М. Горького "На дне" - это яркая картина социальной-бытовой неустроенности в обществе, зачастую оборачивающаяся трагедией.

Хозяин ночлежного дома Михаил Иванович Костылев живет и не знает, что жизнь его постоянно находится под угрозой. Жена его Василиса подговаривает одного из постояльцев - Ваську Пепела - убить мужа. Этим и кончается: вор Васька убивает Костылева и садится в тюрьму. Остальные обитатели ночлежки продолжают жить в атмосфере пьяного разгула и кровавых драк.

Через какое-то время появляется некто Лука, прожектер и пустомеля. Он "заливает", почем зря, ведет пространные разговоры, обещает всем без разбора счастливое будущее и полное благоденствие. Затем Лука исчезает, а несчастные люди, которых он обнадежил, пребывают в растерянности. Наступило жестокое разочарование. Сорокалетний бездомный, по прозвищу Актер кончает жизнь самоубийством. Остальные тоже недалеки от этого.

Ночлежка, как символ тупика российского общества конца XIX века, неприкрытая язва социального устройства.

Творчество Максима Горького

- "Макар Чудра" - 1892 год. Рассказ о любви и трагедии.

- "Дед Архип и Ленька" - 1893 год. Нищий больной старик и при нем внук Ленька, подросток. Сначала дед не выдерживает невзгод и умирает, затем погибает внук. Добрые люди похоронили несчастных у дороги.

- "Старуха Изергиль" - 1895 год. Несколько рассказов старой женщины об эгоизме и самоотверженности.

- "Челкаш" - 1895 год. Рассказ о "заядлом пьянице и ловком, смелом воре".

- "Супруги Орловы" - 1897 год. Рассказ о бездетной супружеской паре, решившей помочь больным людям.

- "Коновалов" - 1898 год. Повествование о том, как в тюремной камере повесился Александр Иванович Коновалов, арестованный за бродяжничество.

- "Фома Гордеев" - 1899 год. Повесть о событиях конца XIX века, происходивших в приволжском городе. О мальчике по имени Фома, который считал своего отца сказочным разбойником.

- "Мещане" - 1901 год. Повесть о мещанских корнях и новом веянии времени.

- "На дне" - 1902 год. Острая злободневная пьеса о бездомных людях, утративших всякую надежду.

- "Мать" - 1906 год. Роман на тему революционных настроений в обществе, о событиях, происходящих в пределах мануфактурной фабрики, с участием членов одной семьи.

- "Васса Железнова" - 1910 год. Пьеса о моложавой 42-летней женщине, владелице пароходной компании, сильной и властной.

- "Детство" - 1913 год. Повесть о простом мальчишке и его далеко не простой жизни.

- "Сказки об Италии" - 1913 год. Цикл коротких рассказов на тему жизни в итальянских городах.

- "Страсти-мордасти" - 1913 год. Короткий рассказ о глубоко несчастной семье.

- "В людях" - 1914 год. Рассказ о мальчике на побегушках в модном обувном магазине.

- "Мои университеты" - 1923 год. Повесть о Казанском университете и студенчестве.

- "Голубая жизнь" - 1924 год. Рассказ о мечтах и фантазиях.

- "Дело Артамоновых" - 1925 год. Повесть о событиях, происходящих на фабрике тканного полотна.

- "Жизнь Клима Самгина" - 1936 год. События начала XX века - Петербург, Москва, баррикады.

Каждый прочитанный рассказ, повесть или роман, оставляет впечатление высокого литературного мастерства. Персонажи несут в себе целый ряд уникальных признаков и особенностей. Анализ произведений Горькогопредполагает всесторонние характеристики героев с последующим резюме. Глубина повествования органично сочетается с непростыми, но понятными литературными приемами. Все произведения великого русского писателя Максима Горького вошли в Золотой фонд российской культуры.

на тему: «Творчество М. Горького»

М. Горький (1868–1936)

Хотим мы или не хотим, любим или не принимаем творчество Максима Горького (А.М. Пешкова), но он оказался на вершине литературного Олимпа на рубеже веков и стал частью национальной культуры России. Проследив идейные, нравственные, эстетические искания писателя, оценив сложность его пути, мы, безусловно, придем к развенчанию плакатного мифа о «буревестнике революции» и создателе метода социалистического реализма, ибо Горький – одна из самых трагических фигур нашего столетия.

«Густой, пестрой, невыразимо странной жизнью» назовет Горький свои детские и отроческие годы в Нижнем Новгороде, имея в виду дом Кашириных – русскую жизнь в миниатюре с ее светлыми и мрачными сторонами. Вглядимся в них: добротный дом на крестьянский манер в слободе красильщиков, дед, рычащий на подмастерьев и детей, мать, чувствующая себя приживалкой, бабушка, двигающаяся как-то бочком, едкий запах краски, теснота. И мальчик, рано начавший понимать «свинцовые мерзости жизни». * Копейка служила солнцем в небесах мещанства, и это зажигало в людях мелкую, грязную вражду» («Заметки о мещанстве»). А главное, такая жизнь делала всех страдальцами: плачет бабушка, погибает самый умный и красивый подмастерье Цыганок, мечется мать, страдает от своей тирании и грубости дед, мальчик-сирота отдан «в люди», чтобы до конца понять, как страшно входить в жизнь «ветошником и нищебродом».

«Я в жизнь пришел, чтобы не соглашаться» – прозвучит девиз юности. С чем? С жестокой неправильной жизнью, которая редко, очень редко может одарить человека минутами счастья и радости, как, например, плыть с хорошими людьми по Волге, любоваться азартной пляской бабушки, погружаться в чудесный мир книги. Позже будет несогласие с мотивами смерти, распада, уныния в русском декадансе, с эстетикой критического реализма, с его героем, неспособным к яркому поступку, подвигу. Горький убежден: «Чтобы человек стал лучше, ему нужно показать, каким он должен быть»; «настало время нужды в героическом» (из писем к А.П. Чехову).

В начальный период творчества М. Горького реализм и романтизм как два основных метода в искусстве пойдут в его произведениях «рука об руку». Дебютом писателя станет рассказ «Макар Чудра», а вслед за ним появятся «Старуха Изергиль» и знаменитые «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике». Их герои будут нести «солнце в крови». И даже «босяки» Горького особенные – «с цветами в душе», поэты, поднимающиеся над прозой жизни, бедностью, социальной обезличенностью. Драма «На дне» станет некоторым итогом нравственно-философских исканий Горького в начале века, его гамлетовским «быть или не быть?». Смысл их – найти дорогу к правде или поддаться идеям «безумцев, навевающим сон золотой», смирения, покорности, согласия с обстоятельствами. Горький взял себе псевдоним у ветхозаветного пророка Иезекииля, которого называли «горьким» за гонения при жизни. В судьбе А.М. Пешкова будет немало горького, и причина этого во многом связана с ложными идеями – ницшеанством и марксизмом, в рабстве у которых пребывала талантливейшая, ищущая, могучая натура русского писателя-самородка.

Романтические произведения М. Горького. Тема человеческой свободы или несвободы – центральная в творчестве писателя. В его первых рассказах романтически воспевается полная свобода личности, не зависящей от условностей общества. В 1892 г. был написан рассказ «Макар Чудра», в котором мы найдем все приметы романтического произведения. Вглядимся в портрет литературного героя: «он был похож на старый дуб, обожженный молнией» (о Макаре Чудре); «на смуглом матовом лице замерла надменность царицы», «ее красоту можно было бы на скрипке сыграть» (о Радде); «усы легли на плечи и смешались с кудрями», «очи, как ясные звезды, горят, а улыбка – целое солнце, точно его ковали из одного куска железа вместе с конем, стоит весь, как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь» (о Лойко). Герою соответствует и пейзаж: мятущийся ветер, раздувающий пламя костра, вздрагивающая мгла, безграничность пространства степи и моря. Одушевленность и бескрайность пейзажа как бы подчеркивают безграничность свободы героя, его нежелание поступиться ею. Заявлен принципиально новый герой (в отличие, скажем, от чеховского): красивый, гордый, смелый, с горящим в груди огнем. Из легенды, рассказанной Макаром с восхищением и внутренним удовольствием, мы узнаем, что Он и Она, красивые, умные, сильные, «оба такие хорошие», «удалые», не уступают своей воли, требуя покорности от другого. Гордость Радды не может сломить даже любовь к Лойко. Неразрешимое противоречие между любовью и гордостью разрешается единственно возможным для романтических произведений обрядом – смертью. И попробовал Лойко, крепко ли у Радды сердце, и вонзил в него кривой нож, и сам получил из рук старого отца свою смерть. Читатель-христианин не может принять правду Горького-романтика, ибо любовь предполагает взаимную способность идти на уступки любимому, чего не могут сделать герои рассказа.

«Старуха Изергиль» (1895), рассказ с удивительно стройной композицией, сочным, выразительным языком, опирающийся якобы на народные предания, поражает идейной путаницей. Описание морской стихии в экспозиции символически связано с «уроком» старухи Изергиль русскому юноше: «У! Стариками вы родитесь, русские», «мрачные, как демоны», т.е. не способные прожить яркую, насыщенную подвигами жизнь. Трехчастная композиция рассказа (легенда о Ларре, исповедь старухи о своей жизни, легенда о Данко) построена на антитезе, которая для самого автора безусловна. Сын женщины и орла, красивый, гордый, смелый, вступивший в конфликт с племенем и убивший девушку, которая не захотела стать его наложницей, по Горькому, отвратителен, потому что несет в себе ницшеанский комплекс: гордость, индивидуализм, эгоцентризм, презрение к простому человеку, отщепенство, разрушение морали «отцов». А вот язычнице, блуднице старухе Изергиль, которая смогла ради спасения любимого убить часового и раскаялась в своей бесшабашной смелости и жажде наслаждения плотью, автор явно симпатизирует. Герой третьей новеллы – Данко вызывает прямо-таки восторг писателя, потому что он вывел людей из «леса», «болот», «смрада» (читай: из мрака рабства и страха перед жизнью). Разорвав грудь, поднял он сердце свое, как факел, совершив подвиг любви во имя человека, брата своего. Все законы романтической поэтики соблюдены: сюжет строится на антитезах «герой» – «толпа», «тьма» – «свет», «неволя» – «воля». Но все эти ключевые образы не поддаются однозначной «расшифровке» (тем и сильны романтические символы, что их можно прилагать к любой ситуации, в любое время). С позиций вульгарного марксизма всю жизнь дореволюционной России можно было считать «тьмой», а декабристы, народовольцы, пролетарские вожаки хотели вывести народ к свету – через восстания, террор, революцию. И не важно, сколько будет пролито крови, слез детей и стариков на этом пути.

Легенда о Данко имеет библейскую параллель – историю о том, как Моисей вывел древних иудеев из египетского плена на родину. Сорок лет вел он своих соотечественников, молясь о спасении народа, и, после того как Господь открыл пророку десять заповедей спасения души, Моисей начертал их на скрижалях как единственный и непреложный план устройства земной жизни и человечества, погрязшего в грехах самомнения, зависти, чревоугодия, прелюбодеяния, ненависти. Неужели Данко у Горького – Моисей Нового времени? Кто и что им руководит? Нетерпение! Понимает ли он конечную цель пути? Нет! Действительно, Данко у Горького не возносится над толпой, не говорит: «Падающего – толкни». Но толкает на неоправданные жертвы, а следовательно – к новой «тьме».

Позиция повествователя ранних рассказов Горького отличается от позиции главных героев (Макара Чудры и старухи Изергиль), что составляет идеологический центр рассказа и определяет его проблематику. Романтическая позиция при всей ее внешней красоте и возвышенности не принимается повествователем.

«Маленький человек» Максима Горького в рассказах «о босяках». И Гоголь, и Пушкин, и Достоевский восстали против социальной обезличенности «маленького человека», разбудили «добрые чувства», христианское сострадание и к Акакию Акакиевичу, и к Самсону Вырину, и к Макару Девушкину. М. Горький, обнимая художническим взором всю социальную пирамиду буржуазной России рубежа XIX–XX вв., обнаружил в ней особый слой – людей «дна», босяков, люмпенов, жертв Города, машин, индустрии. Рассказ «Челкаш» (1895) начинается с описания пристани большого портового города: грохот машин, металлический скрежет, тяжелые пароходы-гиганты. «Все дышит модными звуками гимна Меркурию». Почему именно Меркурию? Меркурий – бог торговли, обогащения, прибыли, с одной стороны, он же – проводник в царстве мертвых (словарь). Вот те новые обстоятельства (мертвый, железный капитализм), в которые помещает своего героя Максим Горький.

Челкаш, «старый травленый волк, заядлый пьяница» и «ловкий, смелый вор», похож цепкими руками и длинным костлявым носом на степного ястреба, выжидающего свою добычу. И она появляется в виде широкоплечего, коренастого, русого, загорелого крестьянского парня Гаврилы, смотревшего «добродушно и доверчиво» на Челкаша. Оба товарища бедны, голодны. Но первому, Челкашу, не нужны деньги как таковые, он их пропьет. Ему дорога воля и море, «созерцанием» которого никогда не пресыщалась его кипучая, нервная натура. «Темная широта, бескрайняя, свободная и мощная» рождала «мощные мечты». А вот другой, крестьянин, оказывается, охоч до денег и готов «душу загубить», ограбив работодателя. «Кабы этакие деньги» да на хозяйство потратить, корову купить, домик поставить, женой обзавестись! «Жаден ты», – выносит приговор Челкаш. В подаче Горького Гаврила жалок, подобострастен, низок, хотя внутри его идет борьба: «Беда от них» (денег).

Читателю всегда интересно разобраться в субъективной, авторской, оценке героев и объективном смысле рассказа, ведь часто они не совпадают. Горький хочет реабилитировать"вора и убийцу Челкаша, увидев в его душе цветы бескорыстия, свободы от власти денег над личностью, бунта против Города и собственной отверженности, и показать человека от земли и сохи этаким собственником, шкурой, который легко может перейти от добродушия к хищничеству. Объективный же смысл рассказа в ином: страшен мир, в котором люди, подчинившись его волчьим законам, цинично начинают выживать один другого, вплоть до покушения на убийство. Оба героя страшны: и тот, кто бросает камень, и тот, кто издевается над крестьянским инстинктом, колотит по спине и кричит: «Убью».

Рассказ «Коновалов» (1897), исследующий причины, побудившие уйти из жизни «задумчивого человека» – богатыря Коновалова, повествует о любви проститутки Капы и талантливого мастерового, не допускающих мысли, чтобы у них, у отверженных обществом, «ничего хорошего в жизни не было». Хотя «ржавчина недоумения перед жизнью и яд дум о ней» и разъедали чуткое сердце Коновалова, он не склонен был винить в своем босяцком положении обстоятельства жизни – «во мне самом что-то неладно». А это «неладное» общечеловечно: человек с тонкой душевной организацией, поэт, артист, всегда будет страдать от замешанной на материальных ценностях жизни.

Пекари в рассказе «Двадцать шесть и одна» (1899) тоже чудаки, влюбившиеся в милую, свежую, быстроногую Татьяну и сделавшие ее своей «звездой». Грубость жизни рабочих уступила место красоте и мечте, но «звезда» пала, и ограбленной красоте захотелось мстить. Такова диалектика жизни. Но для Горького важна живая душа в босяке, искренний интерес к человеку и умение видеть в нем светлое, солнечное.

Драма «На дне» (1902) вызвала широкие отклики современников. Ф.И. Шаляпин по красоте языка и глубине содержания поставил ее рядом со «Снегурочкой» А.Н. Островского. Л.Н. Андреев отметил в ней «нечто новое по силе, смелости и красоте». В чеховских пьесах актеры плели тончайший психологический рисунок. В социально-философской драме «На дне» В.И. Качалов, В.И. Немирович-Данченко, К.С. Станиславский, И.М. Москвин своей игрой воплощали и людей и идеи. В русский театр пришла публицистика. И не могло быть иначе, потому что тема босячества, ставшего обвальным явлением в больших русских городах, делала драму особенно актуальной.

Описание ночлежки вводит в место действия и в особый мир босяков, что настраивает на реалистическую поэтику. Уже в ремарках появляются образы-символы, которые переведут бытовой план в духовный. В ночлежке – «пещере», «тюрьме» будет звучать песня:

Солнце всходит и заходит, А в тюрьме моей темно…

Первый акт начинается ссорой в ночлежке. Ее трудно пересказать, потому что главное для драматурга – реплика, передающая скорее настроение героев, а не характеры. Но сюжет начинает проясняться. Всем: и Сатину, и Пеплу, и Клещу, и Алешке плохо. «Дура!», «Скучно!», «Какие они люди?» – вспыхивают разряды электричества, накопившегося в душах. С приходом Василисы, хозяйки ночлежки, завязывается социально-бытовой конфликт, который в третьем акте разрешится убийством Костылева и всеобщим бунтом.

В конце первого акта появляется старичок Лука, который станет центром другого сюжета – философского, ибо он «разговорит» обитателей об их жизни, соберет их исповеди о прошлом и настоящем и разбудит мысль: «Что такое человек? Чего он стоит? Можно ли ему помочь? Что такое правда – истина или сострадание?» Во втором акте Лука, обращаясь к Ваське Пеплу, произнесет это ключевое слово пьесы: «Она, правда-то, может, обух для тебя». Разговор подхватит Бубнов: «Васька, какой правды надо?» Актер силится вспомнить стихи «на тему»:

Если к правде святой Мир дорогу найти не сумеет, Честь безумцу, который навеет Человечеству сон золотой.

Сатин немедленно реагирует, имея в виду не только умершую Анну: «Мертвецы – не слышат! Мертвецы не чувствуют». Но могут ли духовные мертвецы мечтать о правде! Язык второго акта необычайно афористичен. Драма стала философской, ибо в центре ее уже не конкретные жизни, а Мысль о человеке и его перспективах.

В третьем акте во всей полноте раскрывается Лука с его христианским отношением к человеку и верой в то, что «надо кому-нибудь и добрым быть», превращая случай, происшедший с ним на даче, в притчу. Притчей стала и история о человеке, который верил в существование праведной земли, а разуверившись в ней, повесился. Человек, правда, вера – вот что неизменно волнует душу каждого, поэтому в четвертом акте после исчезновения Луки разгорелся спор и о том, кто такой Лука и как относиться к его приходу – как промыслительному или случайному? Сатин не спорил с Лукой, но приготовил свой искрометный монолог о Правде и Человеке с большой буквы как опровержение христианского взгляда. Спор достиг своей кульминации и трагической развязки: Актер удавился и оставил всех ночлежников в растерянности: испортил, брат, песню!

Босяки в драме «На дне». С полным правом всех босяков в драме можно назвать типами. Средства типизации у Горького-драматурга просты: общее место жизни, настоящее героев, воспоминания о прошлом, мечта, отношение к хозяевам и к Луке и чаще вместо имени – прозвище. Благодаря таким приемам обрисовки персонажей мы можем проследить какие-то закономерности в их судьбе, выяснить причины, приведшие их на «дно», понять авторское к ним отношение.

У каждого из героев что-то «отнято» обществом: имя (Актер, Барон), любовь (Наташа, Васька), честь (Пепел – сын вора, поэтому и сам вор), жизнь (Анна, Актер). Гуманизм писателя проявляется в сострадании к неудавшимся судьбам, во внимании к их внутреннему миру, к их сокровенной мечте (Настя мечтает о любви, Васька – о свободных землях, Клещ – о работе). Герои – пьяницы, картежники, воришки, грубияны, оказывается, интересные люди. Горький, вглядываясь в ночлежников, как бы заставляет и нас поверить, что не врожденные патологические качества привели их на «дно», а слабость натур, которые в условиях, где работает система «раб – хозяин», не могут выжить. Выживают и преуспевают деловые Лужины и Ионычи. Ночлежники потянулись к Луке за добрым, ласковым словом, за планом спасения. Всеобщую ненависть вызывают лишь Костылев и Василиса. Их идеология – «Человек должен на одном месте жить. Нельзя, чтобы люди вроде тараканов жили. Куда кто хочет – туда и ползет. Человек должен определять себя к месту, а не путаться зря на земле». Лука спрашивает Костылева: «А если которому – везде место?» Костылев все знает: «Стало быть, он бродяга… бесполезный человек… Нужно, чтобы от человека польза была, чтобы он работал… Пачпорта не имеешь… Хороший человек пачпорт должен иметь… все хорошие люди пачпорта имеют. Да!»

Костылев усвоил идеологию системы «раб – хозяин», он выступает от имени государства (паспорта, черта оседлости). Родион Раскольников из романа «Преступление и наказание» – мыслитель, а Костылев винтик в машине государства, охранитель порядка, но они смыкаются в своем неприятии «твари дрожащей». Мыслитель разворачивает страшную теорию деления людей на «высших» и «низших», а Костылев кричит: «Долой с квартиры!» Оба отказываются понимать самоценность каждой личности. Сонечка Мармеладова недоумевает: «Это человек-то вошь?» А Горький ей отвечает: «Нет», – и дает слово Алешке: «Объясните мне, кого я хуже?»

Философский сюжет в драме «На дне». Обитатели ночлежки разуверились в правде, но не утратили интереса к этой проблеме. Столкновение нескольких точек зрения на человека и правду составляет особенность развития философского сюжета в драме. С одной точкой зрения на человека в государстве мы уже познакомились, но Костылев никого не убедил, что паспорт – критерий оценки каждого человека.

Вспомним прошлое: по необъятным просторам земли русской ходят бродячие актеры, гусляры, «калики перехожие», проповедники слова Божьего. Святые старушки идут из монастыря в монастырь. Странник не имеет своего дома, семьи. Почему? Не прикреплен он к земным ценностям. Н. Бердяев считал странничество «элементом национального самосознания, традицией, и за ним стоит поиск смысла жизни – не в частных, земных делах, а в обретении Царства Бо-жия». Как же быть с такими «очарованными»? По Костылеву, – в околоток, в «кутузку» всех бродяжек, поэтов, артистов. Их «правда» нелинейного, непримитивного устроения души, их право на свободу духа преследуется государством.

Не уступает Костылеву во взгляде на человека Бубнов. На любое движение чувств в человеке, жалобу, вопрос у него готов афористичный и вроде бы философский ответ: «Шум смерти не помеха»; «Снаружи, как себя ни раскрашивай, – все сотрется!»; «Был честной, да позапрошлой весной»; «Люди живут, как щепки по земле плывут»; «Все хотят порядка, да разума нехватка». В его «мудрости» черствость, презрение к человеку, скептицизм, в основе которого – отрицание прекрасных задатков в человеке, то есть всеразрушающий нигилизм. Он страшнее иллюзий, даже неправды, так как лишен человечности, духовности. Итак, Бубнов требует трезвого взгляда на человека, он сторонник «голой» правды фактов («вали правду, как она есть»).

Старик Лука не согласен ни с той, ни с другой «правдой» о человеке. Горький задает нам загадку, назвав его таким именем: Лука от «лукавый», хитрый, себе на уме? От «луковки», до сердцевины которой доберешься, если снимешь много «одежек»? Апостол нового времени, пришедший напомнить истину христианского учения?

Каковы взгляды Луки на человека и правду? «Человеком родился – человеком и помрешь» (никто не может отнять у тебя божьего достоинства); «Разве человека можно бросать?» (грех великий не помочь); «Надо кому-нибудь и добрым быть… жалеть людей надо. Христос – он всех жалел и нам велел!»; «Человек все может, лишь бы захотел»; «Не всегда правдой душу вылечишь». Поведением своим (отношение к ночлежникам, прощение жуликов в истории на даче) он подтверждает правду, что по христианскому закону любви и веры в человека жить можно и нужно. А вот историей о человеке, который верил в праведную землю, но, не найдя ее, повесился, Лука вроде бы обнаружил «слабое» место в своей философии, мол, верь в иллюзию, в несуществующее, и ты будешь иметь в жизни спасительную соломинку. Лука, рассказывая, скорбит, что человек сломался на пути к праведной земле, которая, может быть, совсем рядом: в кругу любящей семьи, друзей, в общении с Богом, в радости земного бытия, в довольстве малым – «хлебом насущным», в совершенствовании духа.

Но самое интересное – авторское отношение к Луке, о котором мы узнаем из примечаний к пьесе. «Лука – «лукавый человек», – пишет Горький. – Его много мяли, оттого он и мягок». Он принадлежит к числу утешителей, которым все безразлично, кроме своей котомки и медного чайника. Его ложь – примиряющая человека с обстоятельствами. Драматург убежден, что философия Луки в мире, поделенном на «господ» и «рабов», прекраснодушна и вредоносна, а он тот самый «безумец, который навевает человечеству сон золотой», когда нужно драться, ломать, крушить, убивать врагов. Базаровский рецидив вспыхнул и в гуманисте Горьком. Но объективный смысл образа Луки, каким он предстает в творении художника, иной: Луку признали, только Барон назвал его шарлатаном, а самый умный из ночлежников, Сатин, понял, что Лука выразил истинную правду о человеке со всеми его слабостями и добродетелями.

Сатин – пьяница, шулер, любимец драматурга, – воздав должное Луке, тоже начинает его «бить» за примиряющую ложь, ибо она – «религия рабов и хозяев». Два монолога Сатина о Человеке и правде являются кульминацией драмы. Звучат взволнованные слова о человеке, и мы согласны – «Человек – это звучит гордо!». Но сомневаемся, что Сатин-Горький различает два понятия: «гордый» в значении исполненный человеческого достоинства и обуянный гордыней, возомнивший себя сверхчеловеком. Монолог Сатина напоминает поэму «Человек» и бальмонтовское: «Будем как Солнце», ибо их роднит пафос «вперед и выше!» – выше от земли, где в ногах копошатся твари дрожащие, ничтожные людишки. Страшны, например, такие мысли Сатина: «Человек – это не ты, не я, не они – нет! Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет в одном!» Чем страшен такой взгляд?

Абстрактностью! Так можно, мечтая о человеке-властелине, не заметить конкретную Настю с ее горем, умирающую Анну, Клеща. Красивый монолог Сатина возбуждал сидящих в зале зрителей скрытым в подтексте призывом стать хозяином жизни. Не случайно Качалов отметил, что драма «предвещала грядущие бури и к бурям звала».

Герои романа «Мать» (1907) – рабочие фабрики, на примере которых писатель хотел показать «хронику роста революционного социализма». Сюжет романа прост. В жизнь сормовской слободки, напоминающую мутный поток, несущий отработанные шлаки-выбросы фабрики и миазмы человеческих отношений: матерную брань, жестокость отцов к детям, мужей к женам, недоверие людей друг к другу – ворвался ветер новых отношений. Ветер у Горького – символ перемен: «Через час мать была в поле, за тюрьмой. Резкий ветер летал вокруг нее, раздувая платье, бился о мертвую мостовую, раскачивал ветхий забор огорода, с размаху ударялся о невысокую стену тюрьмы, опрокинувшись за стену, взметал со двора чьи-то крики, разбрасывая их по воздуху, уносил в небо. Там быстро бежали облака, открывая маленькие просветы в синюю высоту». Горький-романтик верен себе, когда описывает движение в природе и в жизни героев и всегда поэтизирует ветер – предвестник бури.

Горький посвятил свой роман тем, кто из «коняги» захотел стать человеком, пройдя через осознание несправедливости жизни, возрастание классового чувства размежевания с «чужими» и солидарности со «своими». И Павел Власов – один из многих, кто встал на путь социального творчества. В романе есть три вехи такого пути: «история» с болотной копейкой, раскрывшая стихийный бунт против фабриканта, распорядившегося вычесть «копейку» из зарплаты рабочих на осушение болота; сцена первомайской демонстрации, которая провозгласила политические требования («Мы пришли открыто заявить, кто мы. Мы поднимаем сегодня наше знамя – знамя разума, правды, свободы»), и сцена суда над Павлом и его товарищами, где «судьи» и «подсудимые» поменялись местами: дряхлый старичок прокурор не мог противостоять бодрости и оптимизму молодых рабочих. Позже мы увидим, что Горький поклоняется рабочему человеку в революции как победоносной стихии, которая отодвинет в сторону и эксплуататоров и мещан, неспособных к «битве жизни». Горькому дорога мысль, что в процессе революции Павел Власов и его друзья Николай Весовщиков, Федя Мазин, братья Гусевы пройдут «университет» не только политических знаний, но и человеческого достоинства. Из «искры неумелой мысли» разгорится пожар возмущения против «голода голодных» и «сытости сытых». Да, рабочий человек действительно научился говорить: «Россия будет самой яркой демократией на земле» (Павел), «Мы построим мостик через болото гниющей жизни», «Я знаю – будет время, когда люди станут любоваться друг другом, когда каждый будет как звезда перед другим! Будут ходить по земле люди вольные, великие свободой своей, все пойдут с открытыми сердцами, сердце каждого будет чисто от зависти, и беззлобны будут все» (Андрей Находка). Эти слова Находка произнес после убийства Исайки – жалкого шпика, зарабатывавшего на хлеб узаконенным в любом государстве делом. Что же получается? Исайка – «маленький такой, невидный… точно обломок», и он убит. Церковь скорбит о каждом умершем, убитом, молится за греховную душу, а товарищ Павла безапелляционно утверждает: «Он был вреден не меньше зверя. Комар выпивает немножко нашей крови – мы бьем!» Человек приравнен к комару, а благословивший убийство убежденно говорит: «Приходится ненавидеть человека… Нужно уничтожать того, кто мешает ходу жизни… Если на пути честных стоит Иуда, ждет их предать, – я буду сам Иуда, когда не уничтожу его!…За товарищей, за дело – я все могу! И убью. Хоть сына». Мир человечности и доброты возможен только в будущем – так считают неисправимые романтики, отказавшиеся от христианской морали.